2024年11月30日

出掛けるなら紅葉見物

先週、筆者は車で大分県の耶馬渓を通った。耶馬渓といえば紅葉の名所として知られるが、11月の下旬だというのに木々の色はあまり鮮やかではなかったね。今年の秋が暖かすぎたのか、通った場所が悪かったのか、それともすでにピークを過ぎたのか、これぞ〝耶馬溪の紅葉〟という景色が見られなかったのはちと残念だ。だが調べてみると、今年はどこも平年より紅葉の見頃が遅いのだとか。そういえば筆者宅の近所にある神社のイチョウも、まだ葉っぱがまっ黄色という感じではないなあ。

やはり色鮮やかな紅葉というのは、日本の秋を彩る大事な要素だ。赤に黄色にオレンジにと、山肌に種々の色が混ざり合う景観は、他の季節には絶対に見られない美しさだろう。晩秋の澄んだ空気の中でそれらを眺めると、人間の荒んだ心も癒されるというもの。遅くとも街にジングルベルが流れ始める、12月の前には見頃を迎えて欲しいね。特に昨今は紅葉見物を目的に訪れる、外国人観光客も増えているというし、彼らにも日本の大自然の奥深さをぜひ見て貰いたい。紅葉を眺めながら日本酒で一杯なんて、いい思い出になると思うのだが…。

むろん、外国にも紅葉はある。だが、それも東アジアの沿岸部や北米、ヨーロッパの一部に限られるという。しかも決定的に違うのが植生で、秋に紅葉する落葉広葉樹が日本は26種類もあるのに比べ、欧米などはその半分の13種類ほどらしい。たとえれば、日本が26色のクレヨンを持っているのに、あちらは13色しかないようなもの。大自然のキャンバスに絵を描くにも、表現力に大きな差があるというわけだ。なので、カナダのメープル街道の紅葉がメープル一色なのに対し、日本の日光いろは坂では、赤から黄まで様々な木の葉の色が混じり合い、美しいグラデーションを見せてくれるのだ。

筆者もこれまでいろいろな名所に出かけたが、日光のいろは坂といえば紅葉もさりながら、あの曲がりくねった坂道と車の大渋滞には参った記憶がある。これは東京から近いせいもあって、シーズンには人々が車で押し寄せ、数珠つなぎになってしまうから。ドライブする場合は道の駅など、トイレの場所をよく確かめておきたいね。しかし、やはり色が美しかったのは、信州や東北地方の山々だろうか。何というかあちらの紅葉は、赤の色が特別濃いような気がしたものだ。これは、昼夜の寒暖差が大きくなると、葉の中に含まれる赤い色素「アントシアニン」が増加するため。つまり朝晩はビシッと寒く、昼は太陽の光が十分なことが、美しい赤い紅葉を生み出す条件らしい。そういう意味では、信州や東北は恵まれているのだな。

安芸の宮島も紅葉で知られているが、筆者はまだ当地へは行ったことがない。なにしろ、宮島といえば紅葉の他に厳島神社の鹿も有名で、紅葉と鹿は日本人にはなじみの深い取り合わせだ。「奥山に 紅葉踏みわけ鳴く鹿の 声きく時ぞ秋は悲しき」は、百人一首の中にある猿丸太夫の一首。この歌にちなむのか、花札の十月の絵札にも紅葉と鹿が描いてある。その取り合わせのオツな風情を味わいに、一度くらい紅葉の季節の宮島を訪ねてみたいものだ。ただし筆者だって、当地の銘菓「もみじ饅頭」は食べたことがある。これはあくまで個人的な見解だが、「もみじ饅頭」と浅草銘菓の「人形焼」は、目をつぶって食べると区別がつかないんだが、どうだろう…?

もちろん、わが地元の佐賀県にもいくつもの名所がある。筆者がかつて訪れこれはスゴイ!と感動したのは、基山町にある大興善寺で、ここの裏山を真っ赤に染めた紅葉は美しかったね。大興善寺は、奈良時代の養老元年(717年)に創建されたという、天台宗の古刹。寺といえば山水などの庭園をイメージしがちだが、ここは契山(ちぎりやま)という山の麓一帯が、「契園」という山林植物園になっており、山寺の建物と木々の紅葉がシックに溶け合って、美しい景色を見せてくれるのだ。なのでここに来れば、山歩きと紅葉見物の両方が楽しめるというわけ。

あと、もう一か所を挙げるとするなら、やっぱり武雄市の「御船山楽園」だろうか。ここは標高210mという御船山の断崖の麓に、武雄領主・鍋島茂義が3年の歳月をかけて完成させたという、広大でぜいたくな造りの日本庭園だ。とにかく山水画のような姿の御船山と、それを鏡のように映す鏡池と、その周縁を真っ赤に彩る紅葉の取り合わせは、思わずため息が出るほど美しい。池の周りの散策ルートを一周すれば、誰だって「日本人に生まれて良かったぁ!」と、感動するんじゃなかろうか。むろん、筆者もそう叫んだのだが。いや、外国の観光客だって「日本人に生まれて──」とは言わないが、「オー、アメージング!」と、きっと叫ぶに違いない。

まあともかく、幸か不幸か今年の紅葉は遅れているようだ。花の命じゃないけれど、紅葉の見頃もあっという間。葉が枯れて木枯らしで吹き飛ばされては、あとの祭りというものだ。今のうちに名所の情報を集めて、筆者もどこかへ出かけようかな。

2023年07月31日

車社会のSAGAアリーナ

佐賀市に今年の5月13日に開業したのが、「SAGAアリーナ」という巨大な多目的アリーナ。4階建で最大収容人員8400人というから、佐賀県にしては思い切ってつくったものだ。さっそくアイスショーや、バスケットボールの試合などが行われたようだが、娯楽施設の少ない佐賀に、ようやく待望のハコモノが登場したってわけだ。ちなみにアリーナとは基本的に、客席に周囲をぐるりとかこまれた室内競技場を言い、東京の日本武道館などが分かりやすい例だろう。

問題はSAGAアリーナへのアクセスだ。どうやらこの施設には駐車場がないらしい。つまり、ここへ試合やコンサートなどを観に行くには、人々は電車かバスを利用するか、または誰かに送迎してもらうか、そうした方法を選ばざるを得ないようだ(近所に住んでて、歩いて行ける人は別だが)。しかし、はたしてコテコテの車社会の佐賀で、駐車場なしでこの施設がやって行けるのかどうか、老婆心ながら筆者はちと心配になる。

なにしろ佐賀といえば、日本でも指折りの車社会と言えるだろう。近所のコンビニに行くのにも、馴染みのラーメン屋へ行くのにも、さらには居酒屋へ行くのにだって、とにかくまずクルマなのだ。ブラリと歩いて何かを食べに行ったり、コンサートを観に行ったりという習慣が、現在の佐賀県民にはまるでない。まあ、公共交通網が絶望的に貧弱なのだから、仕方がないといえば仕方がないんだけどね。だが、そのせいで通りを走る車はやたらと多いものの、商店街はシャッターのオンパレード、歩道を歩く人影はほとんど皆無という悲しい状況になっている。車は点と点を結ぶ便利な道具だが、街を育てたりはしてくれないのだ。

それもこれも、公共交通網を地道に構築して来なかったツケなのだろう。おかげで、佐賀市の中心市街地はずいぶんとサビしい。いや佐賀市内だけではなく、全県がまずクルマありきになっている。そんな車社会に首までドップリ浸かった佐賀県民が、はたして電車やバスを利用して、わざわざあのアリーナまで行くのだろうか? 筆者はどうもそこが想像できない。なにしろ、佐賀駅からアリーナまでは徒歩で20分ほどかかるが、ふだん歩く習慣のない人にはずいぶん遠く感じるはずだ。またバスという方法もあるものの、よほどシャトルバスを増発しない限り、大人数の客を捌ききれないのではなかろうか。

だが本来、駅やバス停などからイベント会場まで歩くのは、けっこう楽しいことなのだ。行きは開催される試合やコンサートへの期待に胸を膨らませ、帰りはその興奮を胸に抱えたまま、途中の飲食店で仲間と一杯やって盛り上がる。イベントを楽しむとはそういうことで、会場までの道中で飲んだり食べたりお喋りしたり、それらを含めて一つのレクリエーションなのだ。結果として、会場周辺の商店街にも需要が生まれ、街が活性化するというわけ。東京など大都市のイベントは、基本そういう仕組みになっている。

筆者も東京に住んでいた頃は、神宮球場や東京ドーム、はたまた新橋演舞場に国立劇場など、さまざまなスポーツや演芸の会場に足を運んだものだ。むろんそこへ行くには、近場の駅やバス停から歩くのが当たり前。ほとんどの観客は、みなそうやって会場入りをする。もっとも、この道中の雰囲気がまた捨てがたいのだ。コンサートを観に行く前に、蕎麦屋に立ち寄ってちょっと腹ごしらえしたり、ソワソワしながらマックを立ち食いしたり。また、野球やプロレスなどを観た帰りには、友人たちと居酒屋で祝勝会や反省会の乾杯をしたり…。同じような期待や興奮を共有する人間たちが、同じ空間に集まることによって、街には一種独特な活気が生まれていたものだ。これは、車社会では考えられないことだろう。

こうしたスタイルが佐賀にも根付くようになれば、SAGAアリーナやその周辺が、ひょっとすると活性化する可能性もある。おそらく佐賀県が施設に駐車場を設けなかったのも、そうした狙いがあったからだろう。もともと車社会になる前の佐賀市は、佐賀駅から中心的繁華街の松原あたりまで、人々は歩いて行ったものだ。なにしろ松原神社の周辺には、映画館や多くの飲食店が集まっていた。なので、そこへ遊びに行く人々の数も多く、途中の駅前通りにもずいぶんと活気があった。誰もが歩くことなど、苦にしてはいなかったのだ。それがいつの間に、どうしてこうなった…?

SAGAアリーナには、イベント会場としてぜひ成功してほしいが、そのためには佐賀県民も、何が何でもクルマという意識から脱け出す必要がありそうだ。つまりもう一度、足を使って街を歩くことの楽しさを思い出すこと。また周辺の商店街も、積極的な投資を求められるだろう。なんたって、佐賀駅からアリーナまでの通りは、飲食店も少ないしちと魅力にも乏しい。やはり華やかさが必要なのだ。だが、知恵と工夫でやれば出来るはず。少し時間が掛かるだろうが官民一体で、ハコモノを中心とした街起こしの理想形を、この佐賀でぜひ見せてほしいものだ。

2021年12月31日

ファンファーレの効用

コロナで明け暮れた2021年が終わり、いよいよ2022年が始まる。人類を苦しめたウイルスにはそろそろ退散して貰って、新しい年は気分も一新、清々しい気持ちで臨みたいものだ。塩でも撒いてお清めをするのも良いだろう。日本にはそうしたお清めの儀式が沢山あるから、正月には神社仏閣やその他それぞれの場所で穢れを落とし身を清め、心身ともにスッキリした形で一歩を踏み出したいね。

こんなときにファンファーレでも鳴ると、ようし今年はやるぞ!という気分も高まりそうな気がする。何といってもファンファーレは、その場の空気を一瞬に変え、人々を厳粛な気分にさせ、これから始まる〝何か〟に対する期待感と高揚感を盛り上げる最高のツールなのだから。それまでざわついていた観衆がピタリと静まり、トランペットの音が高らかに鳴り終えると、一気にその場が祝祭空間になるのを筆者はこれまで何度も見て来た。良いんだよねこれが。誰か「新年のファンファーレ」みたいなものを作曲してくれないかな?

ファンファーレといえば、やはりスポーツの大会で吹奏されることが多い。筆者が記憶に残るファンファーレの名曲といえば、やはり1964年の秋に開かれた東京オリンピックのアレだろうな。この曲は当時、諏訪交響楽団の指揮者を務めていた、今井光也氏によって作られたもので、どこか和と洋の旋律が融合したような、ゆったりした典雅な曲調なのが素晴らしい。何度聴いても感動するというのは、こういう曲のことを言うのだろう。このファンファーレの後に、古関裕而氏の「オリンピック・マーチ」が流れると、筆者などはもう血が騒ぐのだ。

東京オリンピックのファンファーレが、シンプルなトランペットの編成で吹奏されたのに対し、多彩な楽器の編成でドラマチックに演奏されたのが、1984年のロサンゼルス・オリンピックのファンファーレだった。作曲者はあの「スター・ウォーズ」の映画音楽で知られるジョン・ウィリアムズ。いかにもアメリカ的な明るく勇壮な曲は、いま聴いても現代的でカッコ良い。やっぱりこの人、音楽界の名匠なんだな。この曲とともに筆者の目の前には、カール・ルイスの超人的な疾走や跳躍、体操の具志堅選手や森末選手の笑顔が目に浮かぶのだ。ああそういや、ソ連がボイコットした大会でもあったっけ。

映画音楽で思い出したが、20世紀フォックスの映画が始まる前のファンファーレも忘れ難い。あの、画面いっぱいに「20th」と「CENTURY」と「FOX」の文字が3段重ねになった、巨大ロゴにサーチライトが照らされ、おなじみのファンファーレが高らかに鳴り響けば、映画ファンは誰もが胸のトキメキを覚えるのだ。これから何かワクワクすることが始まるぞ!とね。それは素敵な夢と冒険と愛の物語が待つ、アメリカ映画への入口なのだ。同社のファンファーレは、いやが上にもその期待を掻き立たせる、まるで魔法の音楽のようでもある。ある意味これは、世界で最も有名なファンファーレなのかも知れないな。

もっとも、20世紀フォックスを運営していた会社は、2019年にディズニーによって買収され、社名を「20世紀スタジオ」に変更されてしまった。そのためオープニングの巨大ロゴのうち、「FOX」が「STUDIOS」に入れ替わったが、幸い基本的なデザインやファンファーレはそのまま残された。なので印象はほとんど変わらず、映画ファンはホッとひと安心。そりゃまあ、あのロゴやファンファーレを廃止してしまったら、世界中の映画ファンがきっと暴動を起こすはずだしね。

おっと、ファンファーレで忘れちゃいけないのが、やはり競馬のG1レースだろう。G1とは競馬の最高格付けのレースで、そこには天皇賞とか日本ダービーとか有馬記念とか、競馬ファンならずとも誰もが知る名前が並んでいる。これらのレースは日本の主だった競馬場で開催されるが、どうやら各競馬場ごとに演奏される曲は違うらしい。中でも有名なのが、東京競馬場や中山競馬場で使用される、すぎやまこういち氏作曲のファンファーレだろう。テレビなどで一度は聴いたことがある、という人も多いはず。すぎやま氏といえば筆者世代には、「恋のフーガ」や「亜麻色の髪の乙女」など和製ポップスの名曲が頭に浮かぶが、現代のゲーム好きには「ドラゴンクエスト」のテーマと言えば通りが良いかも。

競馬場のファンファーレのスゴいのは、とにかく場内が盛り上がるところ。なにしろ観客はほとんど男ばかりで、熱気が異様に凄まじい。それまで不穏なざわめきを見せていた大観衆が、待ち兼ねたように手拍子を始め、華やかなファンファーレが鳴り終わると同時に、ウォーッとばかり地鳴りのような雄叫びを上げるさまは、まるで金持ちの蔵を襲う野盗の群れのようだ。何といっても、誰もが馬券を手にしている。そこには金と人生が賭けてある。この場合のファンファーレは祝祭の花火であり、同時に導火線に火を点ける火花の役目なのだろう。

ここでサッカーファンの筆者として、日本サッカー協会にちょいとお願いがある。それはサッカーの試合にも、このファンファーレを導入してほしいということ。その試合というのは、年間のサッカーシーズンの掉尾を飾る天皇杯決勝戦だ。何といってもこの一戦、伝統ある天皇賜杯をめぐる頂点の戦いであり、翌年のACL出場権もかかっている。いつ優勝者が決まるか分からないリーグ戦と違って、カップ戦の優勝者は日時の定まった一戦で決まる。そのカップ戦の最高峰が天皇杯だ。しかも天皇杯の決勝戦には、決まって満員の観衆が詰めかける。もしその選手入場の前に、華々しくも勇壮なファンファーレが鳴り響けば、場内の興奮は最高潮に達すると思うのだがどうだろう。協会さん、一度検討してくれませんか?

2018年04月28日

長谷川きよしコンサートへ

久しぶりに音楽のコンサートに行って来た。4月26日の夕方6時半から佐賀市文化会館で開かれた、「長谷川きよし&パトリック・ヌジェ」のステージだ。恥ずかしながらこれは、筆者が東京から佐賀に帰って来て初めてのコンサート。むこうに住んでた頃はけっこう色んな所で色んな音楽を聴いたものだが、今回は本当に久々にナマのコンサートの雰囲気を味わわせて貰った。ビールもそうだが、やっぱりナマは良いもんだ!

実は筆者はむかしから長谷川きよしの大ファンで、この人のナマ歌を聴きに行くのは今回で7回目。思えば、FM放送のスタジオや「新宿ルイード」でのライブ、ときには赤坂「草月ホール」でのコンサートと、色んな所に出掛けたものだ。前回聴いたコンサートは、有楽町の読売会館7階にある「よみうりホール」のもので、当時このビルは「有楽町そごう」が入っていたが、今は「ビックカメラ」に衣替えしている。つまり、あれからずいぶん時間が経っている。そしてそのときのステージもまた、「長谷川きよし&パトリック・ヌジェ」の組合せだったなあ。

フランス人のヌジェとのコンビとなれば、当然、歌の曲目もシャンソンがメインになる。今回のオープニングは「パリの空の下」で、他にも「雪が降る」「愛の讃歌」「私の回転木馬」などなど、レパートリーには懐かしいシャンソンの名曲が並んだ。その中に持ち歌の「別れのサンバ」や「黒の舟唄」「灰色の瞳」といったお馴染みの曲が挟まれ、エンディングがまたシャンソンの名曲「そして今は」、アンコール曲も「ラ・ボエーム」という、パリの香り溢れる構成になっていた。いやー、パリは懐かしい!(1回しか行ったことないけど…。)

ギターの弾き語りというスタイルなので、長谷川さんはよくフォークシンガーと間違われる。中には「へえ、シャンソンなんかも歌えるんだ?」と思う人もいるだろう。だが、そこが大間違い。このお方、もともとはシャンソン喫茶「銀巴里」で歌い始め、そこから歌手の道に入ったという、根っからシャンソン畑の人なのだ。なので1969年に「別れのサンバ」が大ヒットした後も、今回のコンサートで歌ったような、シャンソンの名曲を集めたレコードを出している。筆者の手元には、そのレコードをコピーしたカセットテープ(古いなあ!)があるが、いま聴くとまだ少年ぽい声ながらも、当時からすでに歌唱力は抜群だ。この人、やっぱり神童だったんだな。

ただしこの人のスゴいところは、ただの和製シャンソン歌手の枠に留まらなかったこと。なにしろデビュー曲が「別れのサンバ」だし、その当時からボサノバのようなブラジル色の濃い曲も歌っていた。そしてそこからフォークでも歌謡曲でもない、独特の透明な味わいを持つオリジナル曲が、次々に生み出されて行ったわけだ。よく聞く「ニューミュージック」という言葉は、1970年代初頭から始まった吉田拓郎らの楽曲を指すようだが、筆者的にはどのジャンルにも当てはまらず国籍さえ不明な、長谷川さんの数々の名曲こそその嚆矢だったと思うのだが…。

ところで長谷川きよしと言えば、その歌唱力とともに評価が高いのがギターテクニックだろう。むかしからサングラス、長髪、ギターというのが、この人のトレードマークになっている。とにかく、シャンソンだろうがサンバだろうがフラメンコだろうが、弾けない音楽はない。それも超絶テクニックで。しかも専門の演奏家ではなく、歌手として歌いながら同時にやるのだから、これはもう天才としか言いようがない。考えてみれば天才ギタリストの伴奏で天才歌手が歌う、これを一人でやってのけるのがそもそも驚きなのだ。同時代の歌手の中で“孤高”のイメージが強いのは、歌もギターもあまりにレベルが高すぎる故だろうか。

筆者が本格的にこの人の曲を聴き始めたのは、1976年に発表されたアルバム「アフター・グロウ」辺りから。この頃になるとシャンソンともボサノバともニューミュージックとも違う、ポップス調のオシャレな曲も歌うようになり、どんどん芸域が広がって行く。そして以降はロックも歌えばジャズも歌い、南米のフォルクローレも歌えば沖縄歌謡も歌うという、恐るべき“きよしワールド”が無限に展開されて行くことになるのだ。こんな歌手、他にいるかなあ?

だが中でも筆者が惹き込まれたのは、やっぱりブラジルの名曲の数々だった。ボサノバもそうだが、激しいリズムのサンバもあれば、美しいメロディのサンバ・カンソンもあるなど、この人にはかの地の音楽の素晴らしさをたっぷり教えて貰った。お陰で筆者は一時、すっかりブラジル音楽にハマり、ジョルジ・ベンなどの古いミュージシャンに憧れたりしたものだ。長谷川さんの出したブラジル音楽のCDでは、1993年に出した「アコンテッシ」があるが、ここに収録されたアルバムと同名の曲「アコンテッシ」こそ、これまでの最高傑作と言っても良いんじゃなかろうか。夜中にこれを聴くと、誰もがゾクッとすることは請け合いだ。

それにしても今回の長谷川きよし、久々にナマで聴かせて貰ったが、歌もギターも少しも錆び付いていなかったのには驚いた。なにしろこのお方も、もうそろそろ70歳に手が届こうとしている。ああそれなのに声質は少しも衰えず、声量はむしろパワーアップしたのではと思わせるほど。ホールの隅々まで、その美声は満ち満ちていた。同世代の歌手たちがだんだん声を失う中で、ここまでパワフルで魅力的な声を保てるのは、やはり不断の節制のたまものなのだろうな。共演のパトリック・ヌジェとのコンビネーションもバッチリで、まさに充実のコンサートだった。

公演終了後、ロビーで発売中のCDを購入し、その特典としてご本人と握手をする機会を得た。握手会というとなんだかAKB48みたいだが、こちらはいたって静かで落着いた行列だ。むろん、筆者も列に並んで長谷川さんと握手をし、ついでに(失礼!)ヌジェさんとも握手。ミュージシャンと接する機会の少ない佐賀で、貴重な体験が出来たってわけ。長谷川さんにはまた佐賀に来て頂きたいが、今度はもう少しキャパの小さい小ぢんまりした場所で聴いてみたい。文化会館中ホールは、こうした弾き語りなどには少々だだっ広過ぎるんでね。

2016年07月23日

「ゴジラ展」を観て来た

先日の日曜日、福岡市美術館で開催中の特別展「ゴジラ展」を観て来た。この展覧会は7月29日から公開される久々の和製新作映画、「シン・ゴジラ」に合わせてのプロモーションのようだが、それにしてもやはりゴジラ人気は大したもの。美術館の2階は大勢の入場者でひしめいていた。

しかし中には「美術館でゴジラだって?」などと、イチャモンを付ける向きもあるだろう。まあ確かに人類の文明を破壊する凶暴なゴジラは、絵画や彫刻を静かに鑑賞する美術館の雰囲気には馴染まない。だが、考えてみればゴジラは映画という複合的カルチャーから生まれた、メイドイン・ジャパンの世界的大スターなのだ。そして映画には造形や映像といった美術的要素が含まれ、そのストーリーは時代を照らす文明批評でもある。つまりゴジラは人間の創造力のたまものなのだな。こう考えればゴジラと美術館は、きわめて相性のいい組合せとも言えそうだ。

会場内に入ると、あらためて人の多いのに感心。筆者も含めて子供から大人まで、熱心なゴジラファンが通路を埋め、誰もが肩を触れ合わせ目を光らせながら展示に見入っていた。1954年公開の初代ゴジラから平成版までの一連のポスターをはじめ、制作時の絵コンテ、美術用の設計図やイラストなどのパネル展示から、実際に撮影に使われた着ぐるみ、小道具、ミニチュア模型などの実物展示まで、内容は多岐に渡りなかなかの充実ぶり。じっくり見て回ると、お腹いっぱいの満足感を味わえる。

中でも筆者が感動したのは、中央部分にケース展示されたオキシジェンデストロイヤーの実物。初代ゴジラを海底の泡に葬った、芹沢博士発明の恐怖の最終兵器だが、まさにあの実物がいま目の前にあるのかと思うと、筆者も思わず興奮してしまったよ。傍らには博士がこれを身につけて海底に潜ったという、古色蒼然たる潜水用ヘルメットもあり、ますます興奮。つまり興奮の2乗だ。今やこれらは映画史に永遠に記憶される、立派な歴史資料と言うべきだろう。

あと、各代ゴジラの着ぐるみもそれぞれ比較展示してあったが、その巨大さと精巧さには思わず感心した。いやこれ、肌のイボイボといい背中のトゲトゲといい、実に良く出来ている。この大きな着ぐるみの中に人間が入り、海中から上陸し、ノッシノッシと街を歩きビルを破壊し、ときにはライバル怪獣と戦ったりするのだから、中の人も大変だ。ゴジラの魅力の一つはその動きの人間臭さにあるわけだが、その陰には中で汗まみれになって熱演する、スーツアクターの存在があったというわけ。ちなみに近寄ってジッパーを探してみたが、筆者にはどうもよく分からなかったな。

この展示の中では、歴代ゴジラの肉体の変化が一覧出来るようになっている。ゴジラは作品ごとに体のサイズが変わったり、デザインが微妙に変わったりしているのだ。まあ破壊の対象である都市の様相も、時代とともに変化しているのだから、これは仕方がない。ただちょっと筆者が気になったのは、顔の変化だ。初代ゴジラの耳のある怖い顔の頃は良かったが、映画のコメディ路線化とともに目の大きなカエル顔となった。平成以降は監督が代わる度にコロコロ顔付が変わり、ときには白目の座頭市になったり、あるいはキツネのように口がとんがったり…。制作陣も創意工夫をしているのだろうが、主役の顔をイジるのは大概にして貰いたいと思ったね。

展示場の一角には撮影スタジオも設けられており、希望者はそこでゴジラと記念撮影が出来る仕組みになっている。これは博多湾に現れたゴジラのシーンと、恐怖におののく市民のシーンを別撮りして、クロマキー合成するというもの。もちろん筆者もグリーンの背景の前で、大いに驚いた顔で撮ってもらったが、合成した画像はなかなか真に迫っていた。筆者の演技力も捨てたものではない。帰りには、展示場を出た所にあるグッズ売場で、完全保存板というゴジラの解説書を一冊購入。お陰で充実の時間を過ごせたが、筆者のゴジラ研究は今後もさらに続くのだ。

2015年10月27日

ハロウィンとは何だ?

最近、日本でもハロウィンという妙な祭りが盛んになっている。カボチャをくり抜いて作ったお化けランタンや、魔女の格好をしたコスプレなどがよく知られているが、若者や子供たちの間では秋のイベントとしてそこそこ定着しているようだ。東京ディズニーランドや渋谷・六本木などの東京の繁華街では、華やかなパレードで異様に盛り上がっているようだし、街起こしのイベントとして力を入れている地方都市もあるらしい。

まあ筆者にしてみればカボチャの煮付けは好物だし、祭りの盛り上がりで個人消費が伸びれば景気の回復にもつながるし、別に目くじら立てて反対するつもりはない。やりたきゃどうぞ、というのが基本スタンスだ。もっともこの祭りの仕掛人が、イベントや関連商品でひと儲けしようと目論む人たちだということは、我々も知っておくべきだろう。つまりは完全な商業ベース。ハロウィンは、チョコレートを売るために菓子業界が輸入した、セントバレンタインデーと同種の祭りだということだ。

むかしから宗教には寛容で、諸外国からいろんな祭りを輸入しては巧みにアレンジし、自分たちの祭りとして楽しんで来たのが日本人。考えてみれば、キリスト教由来のクリスマスを楽しんだ数日後には、仏教行事の除夜の鐘を聞き、その翌日には神道の神社に初詣でをして、そこに何の矛盾も感じないのだからスゴい。なのでハロウィンの一つや二つ入って来たところで、日本人のたくましい精神構造はビクともしないはずだ。ただし、外国人から陰でクスクス笑われないためにも、輸入した祭りの由来くらいは知っといた方がいいだろう。

ハロウィンとはそもそも何ものなのか──? 調べてみると10月31日に行われるこの祭り、カトリックの「諸聖人の日」または「万聖節」の前夜祭という意味で、紀元前にヨーロッパのケルト人が行っていた祝祭行事に由来するというから、またおそろしく起源が古い。古代ケルトでは10月31日は年の変わり目にあたり、悪魔や魔女が来たりて災いをもたらす日。なのでそんな悪霊から身を守るため、人々が彼らと同じ恰好をして仲間にみせかけたのが、仮装の始まりだと言われている。

カトリックに取入れられたこの行事は、アングロサクソン系の国で広がり、やがて彼らが移民したアメリカで盛んに行われるようになった。現代ではこの国で民間行事として定着し、街中でカボチャランタンを飾ったり大人がコスプレを楽しんだり、子供たちは近所を回ってお菓子を貰ったりと、国民が盛大にこのイベントを楽しんでいるようだ。一方でフランスやスペイン、ドイツなど、アングロサクソン系以外の国ではあまり盛んではないというから、それほどワールドワイドな祭りというわけではないらしい。

ハロウィンの商戦が日本で始まったのは1980年代と言われている。だがアメリカのものは何でも有り難がる日本人にも、当初はそれほど受けが良くなかったようだ。なにしろカボチャのお化けや魔女のコスプレじゃ、ちょっと見た目が不気味過ぎるし、1992年にはアメリカのルイジアナ州で日本人留学生が、ハロウィンパーティーの家を間違えたため射殺されるという、ショッキングな事件も起きている。これではイメージも良いはずがない。

苦戦する日本のハロウィンに光明が射して来たのは2000年頃からで、その火付け役になったのが東京ディズニーランド。やはり日本で仮装パレードがいちばん似合う場所といえば、ここしかないだろうな。結果、日本のハロウィンはアメリカのように家庭で楽しむものではなく、イベント会場でハデに盛り上げる商業ベースのお祭りになったというわけ。いわば、商店会主催の仮装盆踊り大会みたいなものだ。今じゃ同ランドのハロウィンはクリスマスと並んで、一年中で最も入園者の多い期間になっているというからスゴいじゃないか。

しかしこう見て来るといずれ日本のハロウィンは、クリスマスやセントバレンタインデーと、同じ道をたどりそうな気がするなあ。つまりハロウィンの日本化だ。本来、欧米でキリストの降誕を家族で祝う日であるクリスマスは、日本ではケンタッキーフライドチキンを食べクリスマスケーキを食べ、恋人同士がホテルで一緒に過ごす日となっている。また殉教者の聖バレンティヌスにちなみ、恋人や友達、家族などがカードや花束、お菓子などを贈り合うセントバレンタインデーも、日本では女性が男性にチョコレートを贈る日と決まってしまった。しかもこれには、ホワイトデーというおまけまで付いている。

すべてが商業ベースなのだ。キリスト教徒の人口がわずか1%の日本では、この宗教のどんな聖なる日も変幻自在にアレンジされてしまう。日本人の商魂、まことに恐るべしだ。筆者の想像では、いずれハロウィンに相応しいパンプキンケーキやパンプキンチョコなどが発売され、パーティー向けのハロウィン寿司にハロウィンピザも生まれるはず。イベント用のハロウィン神輿にハロウィン山車もあって良いし、ハロウィン音頭にハロウィン踊りも考案されるだろう。またこの日に日本各地の心霊スポットを巡る、ハロウィンツアーなどを企画するのも面白いはずだ。

むかしから外国から取入れたものを換骨奪胎し、オリジナルに新しいアイディアを付加して、驚くべき別物に変えてしまうのが日本人の得意技。まあ宗教に寛容なぶん、新しい祭りにも対応が柔軟というか無節操というか…。もっとも、これで伝統的な行事はちゃんと守っているから、誰も文句は付けられない。日本人の祭りに対する姿勢は、どこまでも貪欲かつアグレッシブなのだ。

2014年11月26日

『九州仏』展に行って来た

先日、福岡市博物館で開催中の特別展『九州仏』(10月12日〜11月30日)を観に行って来た。と言っても俗人の筆者は、それほど仏像好きというわけじゃあない。ただ、横浜市に住む古くからの知人が仏像を彫っていることもあり、以前から仏像や仏教に関する本などを送ってくれたりするので、そのお返しに展示図録でも買って送ろうと思ったわけだ。それに、たまには博多の空気を吸うのも悪くはないのでね。

秋晴れの日、JR博多駅から地下鉄に乗り目的地までやって来たが、それにしても福岡市博物館のゴージャスさには驚いた。入口のゲートから広大な前庭を通して見た巨大建築は、まるでちょっとした国の国会議事堂だ。エントランスのアーチをくぐるときは、思わず筆者も高い天井を見上げてしまったよ。内部の豪華なグランドホールもまたしかり。これが県立ではなく市立の博物館なのだから、福岡市の財力恐るべしだ。それとも、これこそ“博多人気質”という奴だろうか。

さて件の特別展だが、展示場には時系列に沿って九州各地から集められた仏像の名品が並んでいた。なにしろ普通の彫刻ではなく、普段はお寺の本堂などに鎮座するご本尊様だ。つまり信仰の対象。なので展示場全体に漂う厳かな雰囲気は、明らかに美術館の彫刻の展示室とは違っていた。何というか、クシャミをするのも憚れるようなというか…。平日で人影が少なかったということもあり、そこには静謐で落ち着いた独特の空気が流れていたなあ。

飛鳥・奈良時代から始まって平安時代の前期と後期、鎌倉・南北朝時代、それに中国・朝鮮からの渡来仏と、展示は全部で5つのブロックに分かれていた。正直言って仏像への信仰心も審美眼もない筆者だが、素人だけに余計な知識や先入観のないのが強みといえば強み。頼りにするのは自分の直感や美意識だけ。そんな筆者が見て飛鳥・奈良〜平安前・後期の仏たちは、史料的な価値を別にすれば、わりと玉石混淆の印象が強かったね。「おお!」というものもあれば「なんじゃこれは?」というものもあり、仏師の腕に稚拙さを感じさせるものも多かった。

目が覚めたのは、鎌倉期の展示ブロックに入ってからだ。そこではズラリと、驚くほど完成度の高い仏像が並んでいた。仏師の腕前が革命的に進化していたのだ。これぞまさに“仏像ルネサンス”。これなら筆者のような不信心者だって、思わず手を合わせたくもなるというもの。いったいこの鎌倉時代、九州の造仏業界に何が起きたのだろうか?

ヒントになるような2体の仏像が、鎌倉期展示の入口の両脇にシンボリックに立てられていた。その2体こそ、わが小城市にある古刹・円通寺の「多聞天」と「持国天」立像じゃないか。おお、やっぱりなあ! 実はこの二天像、筆者がかねがねその造形的素晴らしさに感心していたものだ。むろん筆者は仏像に関しては素人。だが素人目にも、この二天像の完成度の高さは良く分かる。躍動感がありながら、しっかりと肉体的バランスのとれたポーズに、カッと目を見開いた軍神らしい表情の凛々しさ美しさ。仏師の技量の高さをまざまざと見せつける、まさに木彫の傑作ではないの。

この2体の立像を彫った仏師の名は湛康(幸)。そしてこの男こそ、あの運慶から4世代目という「慶派」正統の仏師なのだ。そんな一流のアーティストが、小城くんだりに来て円通寺の像を彫ったのは、当地の地頭・千葉家に招かれてのこと。円通寺はその千葉家の菩提寺だったのだ。つまり、こうした慶派の流れを汲む湛康一門の九州への定着がその後、この地に仏像ルネサンスをもたらしたということらしい。その意味では小城は、九州の造仏史に燦然と輝く場所じゃないのかな。

むろん、仏像の完成品が中央から送られて来た他の例もあるはず。わざわざ遠方まで出張するヒマのない忙しい仏師は、おそらくその手を使ったことだろう。何といっても奈良や京都から見れば、九州は僻遠の地だもんな。なので湛康は当時、中央での仕事に行き詰まりを感じていたか、よっぽど好条件で千葉家に誘われたか、何らかの理由があったのだろう。思えば遠くへ来たもんだ。いずれにせよ湛康の一門が九州に来てくれたお陰で、この特別展の鎌倉期展示がとても充実したものになったというわけ。

湛康の作品でもう一つ素晴らしかったのが、福岡市にある飯盛文殊堂の「文殊菩薩騎獅像」。これは獅子の上に乗った文殊菩薩の像で、大きな口を開けた獅子の見事さもさることながら、やはり宝剣を持って坐した文殊菩薩の姿が何とも美しい。特に厳かな顔の鋭いまなざしは、すべての人間の心を射抜くようで圧倒された。文殊菩薩は非人救済などで知られる真言律宗に信仰されたようだが、この像も当時の悲惨な弱者たちの大きな心の支えになったのだろうか。

他にも鎌倉期の仏像には驚くような秀作が多く、筆者はおおいに感心させられた。例えば、筑紫野市・西方寺の「阿弥陀如来立像」が持つ表情の澄んだ気品には、思わずしばらく見入ってしまったほど。これは並みの仏師じゃ造れない、と心底思ったね。いやとにかく、この時代の仏像彫刻の精緻さや表現力は、西洋の彫刻と比べてもまったく遜色ないばかりか、精神性の深さにおいては凌駕しているんじゃないのかな。今回の展示はあらためて筆者に仏像彫刻の美とともに、実物と対面することで得るものの大きさを教えてくれた。

2009年02月02日

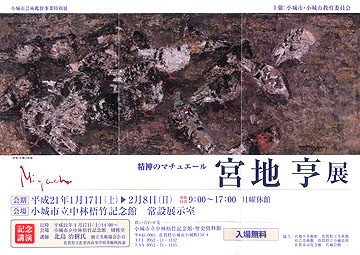

「宮地亨展」を観て来た

先日、久しぶりに時間が出来たので、小城市立中林梧竹記念館で開催中の「宮地亨展」を観て来た。筆者にとってはそのむかし、怖い美術教師だった宮地先生とのウン十年ぶりの再会だ。休日だったが館内は人影も少なく、じっくり絵を鑑賞するにはちょうど良い雰囲気だ。しかし、いつ来てもここは静かな時間が流れているなあ。

いつもは梧竹さんの書が掛かっている展示場に入ると、ウォールケースの中には大小の油絵がズラリと並んでいる。ずいぶん印象が変わるもので、まるで普段とは別のミュージアムに来たようだ。貰った作品一覧表によると、全部で38点の作品が展示されているというが、こうして観るとなかなか壮観だな。

ウォールケースに顔を近づけ、ひとつひとつ丹念に絵を観て行く。大作の「神苑閑日」や「和」などから静物を描いた小品まで、モチーフや大きさは様々だが、大胆な構図と力強いタッチの作品がそこには並んでいた。どれもひどく男っぽい絵の具の塗り方だ。例えてみれば、うまく描くことよりとにかくそこにあるものの本質を掴み取ろう、とでもいうような──。鳩の群を描いた荒々しくも繊細な絵からは、まるでじっと対象を見つめる、作者の鬼気迫る視線さえ感じられる。なるほど、これが“精神のマチュエール(質感)”という奴か…。

思えば華奢な体躯だった宮地先生だが、だいたいこうした人ほど、男性的で力強さにあふれた作品を描くものなのだろう。そういえば東京に住む筆者の画家の友人の一人も、ふだんはナヨナヨしているが、描いたものを見るとまるで心中のストレスを発散するように、強烈で荒々しい自己主張に満ちているものなあ。芸術家の心の中は、分からないものだ。

ひとつ意外だったのは、色の使い方だ。筆者が高校で美術を習っていた頃の宮地先生の絵は、押し並べてダークグレー系の絵の具を使った、暗い色彩のものが多かったような気がする。例えば展示された「群鳩」の連作のような色だ。しかしここで観たその他の作品の多くは、筆者が驚くほど色彩に満ち満ちていた。これは、“へえ!”だったね。

原色ではないが、どこか憂愁を含んだような独特の色がどの作品にも使われており、それらはどれも美しかった。残念なのはそうした作品の多くが「年代未詳」で、宮地先生の絵がどの時代からどう変貌して行ったのかを辿れないことだ。画家の作風は年齢とともに徐々に変化して行くものだが、筆者が高校を卒業した後も先生は弛まず研鑽を積まれ、きっと新しい境地を拓かれたのだろう。その到達点が、晩年のヨーロッパでの成功だったというわけだな…。

(『精神のマチュエール・宮地亨展』2月8日まで)

2008年12月28日

1月に宮地亨展

先日、小城市立中林梧竹記念館から、来年1月に開催予定の展示会のチラシが送られて来た。タイトルは『精神のマチュエール・宮地亨展(1月17日〜2月8日)』とあり、チラシの半分ほどを占める絵には、灰茶色の地面で餌をついばむ鳩の群が描かれている。思わず、へえ、という感じでその絵を眺めてしまった。

宮地亨といえば今からウン十年前、筆者が高校生だったときの美術の先生だ。当時は授業でデッサンや彫塑などを習ったが、いかにも芸術家らしく気難しい感じの人だったのをよく覚えている。おまけに辛辣で生徒の作品評などは厳しいものが多かったが、たまに人を笑わせるユーモア精神もあったなあ。むろん才能のない筆者などは、褒められたことはなかったが。

高校の美術室の隣に狭いアトリエがあり、宮地先生はそこで創作活動をしていたようだ。生徒には立入り禁止の部屋だったが、たまに扉の隙間から中を覗くと、雑然とした室内に描きかけの大きな油絵が置いてあったりした。それらの絵はたいていダークグレーの色をしており、ずいぶん暗い絵ばかり描く人だと噂し合ったものだ。

当時から創元会や日展で活躍しておられたが、昭和50年代に入ってからはフランスなどヨーロッパに進出し、そこでいくつかの大きな賞を獲られたのだとか。海外でのご活躍は、筆者が高校を卒業し上京して後のことなので、恥ずかしながらまったく知らなかった。あの偏屈な美術の先生がそんな大家になるなんて、誰も想像出来ないものなあ。

そんなわけで、宮地先生の作品がまとまって観られる1月を、今から楽しみにしている。ひょっとすると、あの日見たダークグレーの暗い絵と再会出来るかも知れないし…。もっとも、チラシに刷られたこの鳩の群の絵をよく見ると、鳥の脚や首などには微細だがけっこう鮮やかな色が使ってある。それをいま発見した。

2008年11月25日

清水の幻想の夜

今年最後の3連休はあっという間に終ったが、筆者はその一日を利用して、清水の滝での夜間イベント「紅葉ライトアップ・竹灯り」を見物して来た。これは11月15日から24日まで催された、滝やその周りの紅葉を夜間だけライトアップしたり、散策路を無数の行灯で飾り立てたりするというもの。この季節の小城の代表的集客イベントであり、ライトや行灯の設置・点灯など、ずいぶんと手間ひまの掛かったビッグプロジェクトなのだ。

しかし行ってみて驚いた、これがあの清水なのか。いやもう人と車の多いこと。お客を送迎するバスは満員だし、狭い駐車場は乗用車であふれ返っている。あふれ出た車は道路に列をなし、どこまでも路肩駐車のオンパレードだ。あたりは闇の中を行き来する無数の人影と、警備員の振る誘導棒の明りが混ざり合い、もう何かの夜間工事の現場といった慌ただしさ。どこの有名観光地かと思うほどの賑わいじゃないの。

誘導路にしたがい、清水川沿いに滝壺を目指し登って行く。暗い道の両脇には、驚くほどの数の明りが揺らめいている。よく見ると一つひとつは、竹筒を加工したものやペットボトルだ。それらを和紙で覆い、中に灯したロウソクの明りで輝かせている。チープな手法だがこれが恐るべき数となり、闇の中で見るとまるで幻想の世界のように妖しく美しい。「まあ」とか「きゃあ」とかいう、女性や子供の嘆声があちこちから聞こえる。

小さな明りは滝壺の周辺にもあふれていた。よくもまあこれほど設置したものだが、これらの行灯を日々点灯したり消したりする人も大変だろう。感心しながら滝を見上げると、そこだけはやや弱いスポットライトがぼんやりと、白く落ちる水の筋を照らし出していた。う〜ん、これがもう少し見事だったらなあ。

それにしてもこの人の数、滝壺を巡る黒い影はひっきりなしだ。足元が危ないので事故が起きないかとやや心配だが、イベントとしてはこれはもう大成功といえるだろう。なにより女性の心を掴んでいる。女性はこういう妖しく美しいものが大好きなのだ。清水の滝の名声はさらに広がり、地元の鯉料理屋さんもきっと大喜びのはずだ。

このイベントの成功の原因は、やはりテレビの露出に尽きるんじゃないのかな。なにしろNHKや民放のニュースで何度も紹介されたので、筆者もつい気になってしまったほどだ。何ごとも繰り返し宣伝することの効果は、かのゲッペルスも証明しているものなあ。人々の熱意と地道な努力の上に、クールな宣伝戦略が加われば、こうしたイベントは結構うまく行くということなのだろう。

しかし行ってみて驚いた、これがあの清水なのか。いやもう人と車の多いこと。お客を送迎するバスは満員だし、狭い駐車場は乗用車であふれ返っている。あふれ出た車は道路に列をなし、どこまでも路肩駐車のオンパレードだ。あたりは闇の中を行き来する無数の人影と、警備員の振る誘導棒の明りが混ざり合い、もう何かの夜間工事の現場といった慌ただしさ。どこの有名観光地かと思うほどの賑わいじゃないの。

誘導路にしたがい、清水川沿いに滝壺を目指し登って行く。暗い道の両脇には、驚くほどの数の明りが揺らめいている。よく見ると一つひとつは、竹筒を加工したものやペットボトルだ。それらを和紙で覆い、中に灯したロウソクの明りで輝かせている。チープな手法だがこれが恐るべき数となり、闇の中で見るとまるで幻想の世界のように妖しく美しい。「まあ」とか「きゃあ」とかいう、女性や子供の嘆声があちこちから聞こえる。

小さな明りは滝壺の周辺にもあふれていた。よくもまあこれほど設置したものだが、これらの行灯を日々点灯したり消したりする人も大変だろう。感心しながら滝を見上げると、そこだけはやや弱いスポットライトがぼんやりと、白く落ちる水の筋を照らし出していた。う〜ん、これがもう少し見事だったらなあ。

それにしてもこの人の数、滝壺を巡る黒い影はひっきりなしだ。足元が危ないので事故が起きないかとやや心配だが、イベントとしてはこれはもう大成功といえるだろう。なにより女性の心を掴んでいる。女性はこういう妖しく美しいものが大好きなのだ。清水の滝の名声はさらに広がり、地元の鯉料理屋さんもきっと大喜びのはずだ。

このイベントの成功の原因は、やはりテレビの露出に尽きるんじゃないのかな。なにしろNHKや民放のニュースで何度も紹介されたので、筆者もつい気になってしまったほどだ。何ごとも繰り返し宣伝することの効果は、かのゲッペルスも証明しているものなあ。人々の熱意と地道な努力の上に、クールな宣伝戦略が加われば、こうしたイベントは結構うまく行くということなのだろう。

2008年11月04日

空中のキーを掴め!

佐賀インターナショナルバルーンフェスタは今年も盛況だった。日程の最終日は11月3日で、文化の日の祝日。筆者もこの日こそはと楽しみにしていたのでさっそく電車で出掛けたが、「JRバルーンさが駅」に降りた時からもうすごい人波だった。

会場に着いたのは午後2時頃。気圧の谷の通過とやらでどんよりとした曇り空だが、幸いにも風はほとんどない状態。ああ良かった。バルーンは何といっても風に弱く、少しでも強く吹くとすぐにフライトは中止になってしまうのでね。3時からの競技「キー・グラブ・レース」が予定通り行われると、女性MCからのアナウンスがあったときには、正直ホッとしたよ。

キー・グラブ・レースというのは、会場である嘉瀬川河川敷の所定位置に吊るされた巨大な鍵(キー)の模型を、会場の外からやって来たバルーンの乗組員が素手でキャッチするという競技。3時20分から5時までが競技の時間で、その間により早くキーをキャッチした者が勝者となり、賞品が貰えるというわけ。つまり早い者勝ち。吊るされたキーは赤・青・黄色の計3個で、それぞれ少し離れた位置に立っているが、どれを狙ってもOKだとか。

しかし、これはかなり難易度の高い競技といえそうだ。昨年見た「フライ・イン」は、同じように外から飛んで来たバルーンが、会場内のターゲット目指して上空からマーカーを投げ落とし、一番近い者が勝ちというルールだったが、これだと平面上の位置さえ目標に合わせれば、高低は多少はずれてもまあ何とかなる。だがこのキー・グラブ・レースはそうはいかない。フワリと風に浮かぶバルーンから、空中で目標物をキャッチするというのは、平面的な位置の操作に加え高低の調整が必要となり、それだけでもう至難の業なのだ。

競技が始まり、やがて会場の南または西の方角から、ボツボツと豆粒のようなバルーンが空中に姿を見せ始めた。スタート地点は任意だが、会場からは1km以上離れなければならないのだ。やがて豆粒の数は一気に多くなり、緩やかな南西の風に乗って一つまた一つとこちらに近付いて来る。

見る見る降下し接近するバルーン。ガスバーナーの炎がオレンジ色にパァッと輝く。乗組員は、何とか空中のキーに触ろうと手を伸ばすが、でもこれがなかなかうまく行かないんだなあ。もう少しという所で、獲物はひらりと指先をかすめる。諦めて観衆の頭上すれすれに、手を振りながら遠ざかるバルーンのクルーには、大きく暖かい拍手が送られる。実に良い雰囲気だ。

しかし、色とりどりの日本・外国合わせて100機前後のバルーンが、こうして次々と目標目指してチャレンジする様は、まさに壮観そのもの。中には風を読み違えたのか、腕が確かじゃないのか、初めからとんでもない方角に行ってしまったものもあるが、それもまたこの競技の面白さの一つだろう。とにかくどのバルーンも、どのクルーも、誰もがとても格好いい。たぶんこれ、一度はまったら病み付きになるんだろうな、きっと。

そしてついに中国のクルーが、みごとに黄色のキーをゲット。地上は大喝采。筆者も思わず拍手を送ったよ。到底無理だと思ったこの競技だが、やはり熟達の猛者はいるものだ。しかし見るたびに自分が、このバルーン競技の面白さに惹き込まれて行くのを感じるなあ。もっとも高い所は苦手なので、あそこに乗りたいとは思わないが…。

会場に着いたのは午後2時頃。気圧の谷の通過とやらでどんよりとした曇り空だが、幸いにも風はほとんどない状態。ああ良かった。バルーンは何といっても風に弱く、少しでも強く吹くとすぐにフライトは中止になってしまうのでね。3時からの競技「キー・グラブ・レース」が予定通り行われると、女性MCからのアナウンスがあったときには、正直ホッとしたよ。

キー・グラブ・レースというのは、会場である嘉瀬川河川敷の所定位置に吊るされた巨大な鍵(キー)の模型を、会場の外からやって来たバルーンの乗組員が素手でキャッチするという競技。3時20分から5時までが競技の時間で、その間により早くキーをキャッチした者が勝者となり、賞品が貰えるというわけ。つまり早い者勝ち。吊るされたキーは赤・青・黄色の計3個で、それぞれ少し離れた位置に立っているが、どれを狙ってもOKだとか。

しかし、これはかなり難易度の高い競技といえそうだ。昨年見た「フライ・イン」は、同じように外から飛んで来たバルーンが、会場内のターゲット目指して上空からマーカーを投げ落とし、一番近い者が勝ちというルールだったが、これだと平面上の位置さえ目標に合わせれば、高低は多少はずれてもまあ何とかなる。だがこのキー・グラブ・レースはそうはいかない。フワリと風に浮かぶバルーンから、空中で目標物をキャッチするというのは、平面的な位置の操作に加え高低の調整が必要となり、それだけでもう至難の業なのだ。

競技が始まり、やがて会場の南または西の方角から、ボツボツと豆粒のようなバルーンが空中に姿を見せ始めた。スタート地点は任意だが、会場からは1km以上離れなければならないのだ。やがて豆粒の数は一気に多くなり、緩やかな南西の風に乗って一つまた一つとこちらに近付いて来る。

見る見る降下し接近するバルーン。ガスバーナーの炎がオレンジ色にパァッと輝く。乗組員は、何とか空中のキーに触ろうと手を伸ばすが、でもこれがなかなかうまく行かないんだなあ。もう少しという所で、獲物はひらりと指先をかすめる。諦めて観衆の頭上すれすれに、手を振りながら遠ざかるバルーンのクルーには、大きく暖かい拍手が送られる。実に良い雰囲気だ。

しかし、色とりどりの日本・外国合わせて100機前後のバルーンが、こうして次々と目標目指してチャレンジする様は、まさに壮観そのもの。中には風を読み違えたのか、腕が確かじゃないのか、初めからとんでもない方角に行ってしまったものもあるが、それもまたこの競技の面白さの一つだろう。とにかくどのバルーンも、どのクルーも、誰もがとても格好いい。たぶんこれ、一度はまったら病み付きになるんだろうな、きっと。

そしてついに中国のクルーが、みごとに黄色のキーをゲット。地上は大喝采。筆者も思わず拍手を送ったよ。到底無理だと思ったこの競技だが、やはり熟達の猛者はいるものだ。しかし見るたびに自分が、このバルーン競技の面白さに惹き込まれて行くのを感じるなあ。もっとも高い所は苦手なので、あそこに乗りたいとは思わないが…。

2008年09月10日

小城で落語会

小城町の上町にある小柳酒造(TEL/0952-73-2003)さんから、今年も重陽の節句に開かれるイベントのお知らせが届いた。昨年は池田智鏡さんという尼さんの琵琶演奏だったが、今年は前年と同じ10月9日(午後6時半開演)に、二人の落語家による落語会を催すのだという。面白そうなので、筆者もぜひ出掛けてみたい。〈下のチラシをクリック!〉

ちなみに、重陽の節句は旧暦の9月9日のこと。別名を菊の節句ともいい、現在の暦に直すと10月の中旬頃にあたる。

小柳酒造さんは小城を代表する蔵元の一つで、敷地内にある古い酒蔵の広大なスペースを利用して、時おり種々のイベントを開いている。筆者も何度か中に入ったことがあるが、太い梁がむき出しになった古い蔵の中は不思議な独特の雰囲気があり、コンサートやこうした演芸の会場には意外に向いている。照明などをうまく使えば、普通のホールとは違う演出なんかも出来るんじゃないのかな。

小柳酒造さんは小城を代表する蔵元の一つで、敷地内にある古い酒蔵の広大なスペースを利用して、時おり種々のイベントを開いている。筆者も何度か中に入ったことがあるが、太い梁がむき出しになった古い蔵の中は不思議な独特の雰囲気があり、コンサートやこうした演芸の会場には意外に向いている。照明などをうまく使えば、普通のホールとは違う演出なんかも出来るんじゃないのかな。

昨年の琵琶の独演会ではギッシリ満員の聴衆に驚いたが、考えてみれば佐賀や小城などは、こうした生の芸能に触れる機会が極端に少ない。まあ、人口が少ないので仕方がないといえば仕方がないが、街なかに劇場や演芸場のない都市というのは、どこか華やかさがなく侘しい気がするなあ。それは、広大な駐車場を持つ佐賀市の文化会館などともちょっと違う、市井の人々の小さな息抜きとでも、文化的な触れ合いの場とでもいうのか…。小柳さんのイベントが活況を呈するのは、小城にもそうした場所を求める人たちが多いということなのだろう。

筆者が都内に住んでいた頃は、いろんな劇場などにも出掛けたものだが、都会の一番の魅力はやはりこうした芸能がいつでもふんだんに観られることだ。小さな所では浅草の木馬館やフランス座といったコテコテ大衆向けから、隅田川のそばに作られた唐十郎のテント劇場に新大久保のグローブ座、また渋谷のパルコ劇場にも何度か行ったっけ。新橋演舞場のスーパー歌舞伎などは毎年、ワクワクしながら新作を観に行ったりしたものだ。むろん種々のコンサートにも行った。

舞台というのは不思議なもので、生身の人間が演じているはずなのに、会場が暗くなりそこにポッと照明が当たると、たちまち異空間が目の前に現出する。きらびやかな衣装や舞台デザイン、音楽などの効果がさらに加わり、見る間に観客はそこに惹き込まれて行く。現実のようで現実ではないこの奇妙な感覚は、映画の虚像からは味わえないもの。人間臭い魅力に満ちあふれているのが特長なのだ。つまり、共同幻想の魔術とでもいうのか、そこがいい。

筆者の個人的な好みから言うと、やはりこぢんまりした空間の方が、演者の顔もよく見えるし落ち着く。良い席に当たった時は、相手の汗の滴りまでが分かる。ああ、人間が演じてるんだなというのが感じられ、演者に対する親しみや敬意が自然と湧いてくるのが、こぢんまりした空間の良い所だ。

そういう筆者だが、実は生の落語はまだ聞いたことがない。浅草演芸ホールの前は散歩でしょっちゅう通りながら、ついに一度も入ることがなかったのだ。いまにして思えば後悔先に立たずだが、どうもああいう観光客の多い所は苦手なのでね。そんなわけで“江戸の仇を長崎で”ではないが、来月の小柳酒造での寄席をいまから楽しみにしている。

ちなみに、重陽の節句は旧暦の9月9日のこと。別名を菊の節句ともいい、現在の暦に直すと10月の中旬頃にあたる。

小柳酒造さんは小城を代表する蔵元の一つで、敷地内にある古い酒蔵の広大なスペースを利用して、時おり種々のイベントを開いている。筆者も何度か中に入ったことがあるが、太い梁がむき出しになった古い蔵の中は不思議な独特の雰囲気があり、コンサートやこうした演芸の会場には意外に向いている。照明などをうまく使えば、普通のホールとは違う演出なんかも出来るんじゃないのかな。

小柳酒造さんは小城を代表する蔵元の一つで、敷地内にある古い酒蔵の広大なスペースを利用して、時おり種々のイベントを開いている。筆者も何度か中に入ったことがあるが、太い梁がむき出しになった古い蔵の中は不思議な独特の雰囲気があり、コンサートやこうした演芸の会場には意外に向いている。照明などをうまく使えば、普通のホールとは違う演出なんかも出来るんじゃないのかな。

昨年の琵琶の独演会ではギッシリ満員の聴衆に驚いたが、考えてみれば佐賀や小城などは、こうした生の芸能に触れる機会が極端に少ない。まあ、人口が少ないので仕方がないといえば仕方がないが、街なかに劇場や演芸場のない都市というのは、どこか華やかさがなく侘しい気がするなあ。それは、広大な駐車場を持つ佐賀市の文化会館などともちょっと違う、市井の人々の小さな息抜きとでも、文化的な触れ合いの場とでもいうのか…。小柳さんのイベントが活況を呈するのは、小城にもそうした場所を求める人たちが多いということなのだろう。

筆者が都内に住んでいた頃は、いろんな劇場などにも出掛けたものだが、都会の一番の魅力はやはりこうした芸能がいつでもふんだんに観られることだ。小さな所では浅草の木馬館やフランス座といったコテコテ大衆向けから、隅田川のそばに作られた唐十郎のテント劇場に新大久保のグローブ座、また渋谷のパルコ劇場にも何度か行ったっけ。新橋演舞場のスーパー歌舞伎などは毎年、ワクワクしながら新作を観に行ったりしたものだ。むろん種々のコンサートにも行った。

舞台というのは不思議なもので、生身の人間が演じているはずなのに、会場が暗くなりそこにポッと照明が当たると、たちまち異空間が目の前に現出する。きらびやかな衣装や舞台デザイン、音楽などの効果がさらに加わり、見る間に観客はそこに惹き込まれて行く。現実のようで現実ではないこの奇妙な感覚は、映画の虚像からは味わえないもの。人間臭い魅力に満ちあふれているのが特長なのだ。つまり、共同幻想の魔術とでもいうのか、そこがいい。

筆者の個人的な好みから言うと、やはりこぢんまりした空間の方が、演者の顔もよく見えるし落ち着く。良い席に当たった時は、相手の汗の滴りまでが分かる。ああ、人間が演じてるんだなというのが感じられ、演者に対する親しみや敬意が自然と湧いてくるのが、こぢんまりした空間の良い所だ。

そういう筆者だが、実は生の落語はまだ聞いたことがない。浅草演芸ホールの前は散歩でしょっちゅう通りながら、ついに一度も入ることがなかったのだ。いまにして思えば後悔先に立たずだが、どうもああいう観光客の多い所は苦手なのでね。そんなわけで“江戸の仇を長崎で”ではないが、来月の小柳酒造での寄席をいまから楽しみにしている。

2008年04月06日

小城公園桜情報(3)

絶好の花見日和とはこのことか。4月6日の日曜日、前日の天気予報を見事に裏切って、この日の小城公園は最高の好天に恵まれた。暖かい日差し、青空、無風、そして園内の桜はいよいよ満開。こんな日に小城公園を訪れた人は、本当に幸せだ。

それにしても人出の多いこと。花の下でお弁当を広げる人、ぶらぶら散策する人に露店で金魚をすくう人、様々な老若男女が園内を埋め尽くし、まるで一大遊園地とでも化したよう。この日の小城公園は、「さくらの名所100選」「日本の歴史公園100選」の実力を、遺憾なく見せつけていた。やれば出来るんだなあ。そのせいで、周辺の無料駐車場はどこも満車状態。

しかし見渡して感じるのは、少人数の家族連れが多いことか。これが東京の上野公園や隅田川の土手あたりだったら、まず良い場所は会社員や学生などのグループに占領され、カラオケや一気飲みなどのドンチャン騒ぎで喧しいことこの上ない。あいつら早朝から場所取りしてるもんなあ。

それに比べれば小城公園の花見客は、それぞれがとても上品でマナーが良い。家族や友人たちと静かに語らいながら、花を愛で酒を飲みお弁当を食べている。さすが伝統ある小城藩の名園。近所に大きな企業や大学などがないせいもあるが、これが本当のお花見という感じだな。

むかしから花見の頃になると、園内にはところどころにスピーカーが設置され、流行りの歌が常に流される。この日さかんに聞こえていたのは、森山直太朗の「さくら」やコブクロの「桜」だったかな。どちらも良い曲なんだが、ちょっとシリアス過ぎるような気もするなあ。筆者が子供の時分には、もっと陽気な渡辺マリの「東京ドドンパ娘」なんかが、派手に流れていたものだが。これも“時代”という奴か。

昼間は暖かいものの、夜になるとけっこう冷え込むのがこの季節。花に嵐の例えもあるが、このままで行くと小城公園の桜も、あと一週間は見られるんじゃないだろうか。いや、ぜひそうあって欲しい。しかし天気図には、早くも西から低気圧が近付いている。これが花散らしの雨にならないよう、あとは祈るしかないかな。

2008年03月31日

小城公園桜情報(2)

もう桜はだいぶ咲いたかな──、と久しぶりに訪れた小城公園。期待通り、今年もみごとなピンク色の花が広い園内を覆っていた。といっても3月31日現在、まだ全体で7、8分咲きといったところか。春爛漫にはもうひと息。木によっては、まだ5分咲きにさえ至ってないものもある。

今年は東西の逆転現象とやらで、すでに満開を迎えた東日本の東京辺りに比べ、西日本の小城や佐賀辺りの桜の開花は、どうやら若干遅いようだ。これは、この冬の西日本が比較的気温が高く、蕾が膨らむ2月あたりは逆に低かったためだとか。気温の低い冬を経て暖かい日が一定期間続けば、桜の花はパッと目覚めるらしいが、つまりは、桜も人間もメリハリがないと自覚しにくいということだな。

そんなわけで満開一歩手前ながら、小城公園の入口にもすでに露店がオープン。焼き鳥や金魚すくい、射的など、とりどりの店が色鮮やかなテントの下で、盛んに花見客を呼び込んでいた。筆者が子供の頃から見慣れた、懐かしい手作りおこし屋さんの店もあったなあ。こうした店々の前を歩くと、誰もが子供の頃に帰ってしまうんじゃないだろうか。

この日の小城公園は、晴れときどき曇り。見事に咲いた桜にもかかわらず、たまに肌寒い風が吹き抜けたりで、まだ春真っ盛りという雰囲気ではなかった。酒宴を開く人の姿もあまり見掛けなかったな。この調子だと、花の盛りは一週間後になりそうだが、やはり桜は小学校の入学式あたりというのが、小城人の常識的な感覚なのだろう。

なので、次の土・日曜日くらいが、お花見のピークとなるんじゃないだろうか。咲きそろい、ややハラハラと散り始めた桜の下で、大勢の人々がご馳走を広げ楽しく酒を飲む──。これなんだなあ。筆者が子供の頃から目にして来た、そんな心躍る小城公園の恒例行事が、今年も雨や風や黄砂で邪魔されませんように。

今年は東西の逆転現象とやらで、すでに満開を迎えた東日本の東京辺りに比べ、西日本の小城や佐賀辺りの桜の開花は、どうやら若干遅いようだ。これは、この冬の西日本が比較的気温が高く、蕾が膨らむ2月あたりは逆に低かったためだとか。気温の低い冬を経て暖かい日が一定期間続けば、桜の花はパッと目覚めるらしいが、つまりは、桜も人間もメリハリがないと自覚しにくいということだな。

そんなわけで満開一歩手前ながら、小城公園の入口にもすでに露店がオープン。焼き鳥や金魚すくい、射的など、とりどりの店が色鮮やかなテントの下で、盛んに花見客を呼び込んでいた。筆者が子供の頃から見慣れた、懐かしい手作りおこし屋さんの店もあったなあ。こうした店々の前を歩くと、誰もが子供の頃に帰ってしまうんじゃないだろうか。

この日の小城公園は、晴れときどき曇り。見事に咲いた桜にもかかわらず、たまに肌寒い風が吹き抜けたりで、まだ春真っ盛りという雰囲気ではなかった。酒宴を開く人の姿もあまり見掛けなかったな。この調子だと、花の盛りは一週間後になりそうだが、やはり桜は小学校の入学式あたりというのが、小城人の常識的な感覚なのだろう。

なので、次の土・日曜日くらいが、お花見のピークとなるんじゃないだろうか。咲きそろい、ややハラハラと散り始めた桜の下で、大勢の人々がご馳走を広げ楽しく酒を飲む──。これなんだなあ。筆者が子供の頃から目にして来た、そんな心躍る小城公園の恒例行事が、今年も雨や風や黄砂で邪魔されませんように。

2008年03月21日

小城公園桜情報(1)

暖かくなって来て、いよいよ佐賀地方にも桜前線が到達する頃だ。今年もついに、そんな時期なんだな。で、子供の頃からこの季節になるとお尻が落ち着かなくなる筆者は、さっそく開花状況を確かめようと、いそいそと小城公園に出かけた。ちなみに春分の日(3月20日)の小城地方は、ちょっと冷たい風が吹いている。

おお、小城公園の入口辺りには露店のキャラバン隊の車が停まり、早くも店の設営を始めているではないか。大勢の人たちが忙しそうに動く様は、なにかドキドキするものを感じさせ、一足早い春の到来を思わせる。これらの設営が完了し露店が店を開けば、いよいよ一年中で小城のいちばん華やかな季節が始まるのだ。

公園の中はすでに赤いぼんぼりが立てられており、準備万端といった様子。ただし、桜の樹々はまだ蕾が膨らんでおらず、開花までもう少し時間がかかりそうだ。まあ、あと一週間もすれば、ポツポツと咲き始めるのではないのかな。池に浮かんだスワンも、まだ手持ち無沙汰という顔をしている。

樹々の蕾はまだ堅そうだが、赤いぼんぼりの間を歩くと、なんだか自然に気分が高揚するのを覚える。いいねえ、この雰囲気。もう少しの辛抱だが、筆者と同じように花見を待ちきれない人も、やはり多いのではないだろうか。

さすがにこの風の寒さでは、花見酒をしている慌て者は見掛けなかったが、あと数日もすればたぶん点灯したぼんぼりの下で、一杯酌み交わすオジサンたちも現れるんじゃないのかな。その気持ちはよく分かる。何といっても、筆者だってウズウズしてるんだから。やはり桜は日本人の心を高揚させる、不思議な力を持っているんだよなあ。でもここは、辛抱しんぼう!

おお、小城公園の入口辺りには露店のキャラバン隊の車が停まり、早くも店の設営を始めているではないか。大勢の人たちが忙しそうに動く様は、なにかドキドキするものを感じさせ、一足早い春の到来を思わせる。これらの設営が完了し露店が店を開けば、いよいよ一年中で小城のいちばん華やかな季節が始まるのだ。

公園の中はすでに赤いぼんぼりが立てられており、準備万端といった様子。ただし、桜の樹々はまだ蕾が膨らんでおらず、開花までもう少し時間がかかりそうだ。まあ、あと一週間もすれば、ポツポツと咲き始めるのではないのかな。池に浮かんだスワンも、まだ手持ち無沙汰という顔をしている。

樹々の蕾はまだ堅そうだが、赤いぼんぼりの間を歩くと、なんだか自然に気分が高揚するのを覚える。いいねえ、この雰囲気。もう少しの辛抱だが、筆者と同じように花見を待ちきれない人も、やはり多いのではないだろうか。

さすがにこの風の寒さでは、花見酒をしている慌て者は見掛けなかったが、あと数日もすればたぶん点灯したぼんぼりの下で、一杯酌み交わすオジサンたちも現れるんじゃないのかな。その気持ちはよく分かる。何といっても、筆者だってウズウズしてるんだから。やはり桜は日本人の心を高揚させる、不思議な力を持っているんだよなあ。でもここは、辛抱しんぼう!

2008年01月25日

上野原からの案内状

山梨県の上野原市に住む洋画家の山口さんから、久しぶりに個展の案内状が届いた。『山口嘉民作品展』(2月14日〜20日)として、油彩やパステル画を20点ほど発表するらしい。場所は東京・京橋の「ギャルリー・コパンダール」(TEL:03-3538-1611)だとか。この画廊はたしか筆者が東京に住んでいた頃、一度行ったような気がするな。

むこうで活躍する友人の画家たちからこうした案内状が届くたびに、筆者はどうも切歯扼腕してしまう。なんかお尻が落ち着かないのだ。たまには退屈な佐賀から出て彼らの絵を観に行きたいし、その後はどこか銀座辺りの路地裏の店で、チューハイでも飲みながらバカ話をしたいといつも思うのだ。

山口さんの絵は、山を描いたものが多い。裸婦も多いのだが、圧倒的なのはやはり山だ。それも、普通の画家のように平地から見上げた山の姿を描くのではなく、彼の場合は山上から見下ろした小さな平地やその先の山容を描く。つまり、常に構図が俯瞰している。

そこには自然に包まれて生きる小さな人家があり、山から見たひどく儚げな人間の営みがある。それをきわめて男性的なタッチで、大胆に描いている。まるで山刀で雑草を切り払うように、バッサバッサと力強く油絵の具が重ねてある。絵の具の色はとても優しげだ。しかし素人の筆者がいうのも何だが、大雑把な絵に見えながら、全体では不思議な融和のある世界がそこに現出するから、これが画力って奴なんだろうね。

こうした構図が生まれるのは、彼が生まれ育った山梨県の上野原の地形が、大きく起因しているのだろう。いや上野原に限らず、とにかく山梨県は山国なのだ。いつかの夏、友人と二人で氏の山荘に泊まりに行ったことがあるが、そこはまさに彼が描く山と小さな平地の世界だったのを思い出す。山から見下ろした平地は、きっと彼の原風景そのものなのだろう。そういえばあの晩は漆黒の闇に包まれて、イノシシの肉を焼きながら、ずいぶん遅くまで飲んだものだったなあ。

彼にはまた、3年前に東京から佐賀に帰る筆者の為、上野原のアトリエで送別会を開いてもらったこともあった。あのとき振る舞ってもらった男の手料理は、心にしみた。ふだんは絵筆を握る逞しい指で、鍋や酒にぶち込む柚子の実をザクザク切ってくれたのが、つい昨日のような気もする。山口さんはその名の通り、心優しき“山の民”なのだ。

そんなわけで、たまには氏の近作を観たいとも思う筆者なのだが、しかし佐賀と東京ってどうしてこんなに遠いのだろうな…。

2008年01月07日

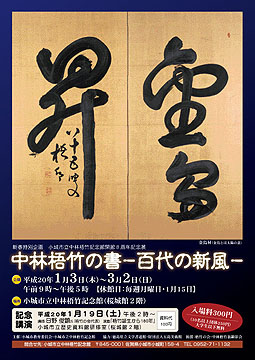

中林梧竹の書

春のような暖かな日差しに誘われて、小城市立中林梧竹記念館で開催中の展示会に行って来た。これは同館の開館8周年を記念した催しで、「中林梧竹の書 –百代の新風–」と銘打たれている(1月3日〜3月2日・入場料300円)。むろん中林梧竹は、明治期に活躍した著名な書道家だ。

隣接する歴史資料館と平行して、筆者がこの記念館の展示設計に携わったのは、もう10年近く前のこと。思えば月日の経つのは早いものだが、この施設も今ではすっかり市民の間に定着しているようで、なんだか嬉しい。学芸員の方々ともそれ以来、親しくさせてもらっているが、ここへ来るとつい10年前の設計時の苦労を思い出してしまう。若かったなあ、あの頃はみんな…。

階段を昇り、2階の展示室に入る。ウォールケースの中には軸装されたものや屏風など、数々の梧竹の書が並んでいる。中には書ばかりではなく、竹や桐などを描いた絵も含まれている。撮影禁止なので写真で紹介できないのが残念だが、いずれも見事なものばかりだ。正月早々、身が引き締まるよう。

じっと見ていると、筆に込められた書家の腕力や息づかい、気迫などが伝わって来るようで、こちらもつい引き込まれてしまう。そこで気がついたのは、書とはどこか歌に似ているということ。筆遣いには歌い手の声と同じく、明確な強と弱があり、バイブレーションがあり、コロコロと転がるコブシまである。それらが一体となって、一つの曲を歌っている。そのバランスがいい。梧竹翁は書の上の名歌手だったのだな。

中林梧竹は文政10年(1827)に小城に生まれた書家で、「明治の三筆」の一人と称えられ、わが国の近代書道史に大きな足跡を残した人だ。いまでも地元では親しみを込めて“梧竹さん”と呼ばれるが、それはたぶん彼の一途な生き方が共感を呼ぶからであり、書家という堅苦しいイメージからは遠く離れた、天衣無縫な人柄が広く愛されているからだろう。翁は60歳近くなってから、東京・銀座の洋服店に30年ほども居候をした、モダンボーイでもある。

そこで思い出すのが今から7、8年前のこと。筆者は友人と二人、銀座の旧並木座近くの裏通りにある、とある立ち飲みバーに入ったことがあった。そこは洒落たインテリアの真新しい店で、フロアは1、2階が客席になっていた。サービスカウンターの部分が大きな吹き抜けになっており、2階からそのカウンターを見下ろしながらお酒が飲めるという、なかなか雰囲気のいい店だったのを覚えている。

で、その2階から見下ろしたカウンターの背後の大きな壁面に、この店には似つかわしくない時代物の一枚の看板が掛かっていた。それもきわめて巨大な看板で、筆文字で横に「松竹梅」と大書してある。よく見ると、文字の下にはなんと「梧竹」のサインがあるではないか。えっ、梧竹──? 郷土愛に燃える筆者は、さっそくカウンターの中の店員にこの看板の由来を訊いてみた。

それによるとこのバーは元々、当地で古くから店を開いていた酒屋だったとのこと。いつの時代かは分からないがはるか昔に、看板はどこかの清酒メーカーが宣伝の為に数点作らせ、その一つがこの酒屋に贈られたのだという。いまでは店の歴史を語るシンボルとして、バーのインテリア用に飾っているのだとか…。

聞けば数奇な“看板物語”だが、なるほど銀座住まいの梧竹翁なら、当時は気軽にこの仕事を引き受けたのかも知れない。「よかよか」なんてね。納得した筆者ではあったが、残念なのはそのとき写真を撮っておかなかったこと。なにしろあの頃はまだ、デジカメなどというものがそれほど普及してなかったのだ。いつか機会があれば、あの店にもう一度行ってみたいと思っているのだが、まだあるのかなあ…。

2007年11月05日

面白かった、フライ・イン

今年も佐賀平野の秋を彩る、熱気球の祭典「佐賀バルーンフェスタ」が開催された。10月31日から11月4日までの短い期間だったが、会場の嘉瀬川河川敷はもちろんのこと、ふだんは人影の少ない佐賀市内の各所も多くの観光客で賑わっていた。

お祭りは大好きなので、早起きして大会3日目の朝の競技を観に行ってきた。少し寒かったが、確実に競技を観るならやっぱり朝に限るのだ。穏やかな午前中に比べ、午後はどうしても風による中止が多くなるのでね。これ、昨年の苦い経験から。

その日の競技は「フライ・イン」。河川敷を目指して遠くから飛んできたバルーンが、所定の位置に設けられたターゲットに上空からマーカーを投下するというものだ。時間内にターゲットに一番近いところに落とした競技者が優勝となる。なので、河川敷の会場からバルーンが一斉に飛び立つ、夢のような光景はこの競技では観られない。ちょっとがっかりだ。

ところが、始まってみたらこのフライ・イン、なかなかスリリングで面白い。河川敷の北方から思いおもいに離陸した約100機のバルーンが、風に乗って刻々と会場に近づいてくる様はとても壮観だし、やがて頭上に接近した色とりどりのバルーンが、一機また一機とターゲット目指して降下してくるところなど、心臓がドキドキするほどエキサイティングだ。

風を読み、炎を操り、機の高度や方向を調整しながら、競技者は次々とターゲット目指して近づいては、マーカーを投下する。しかし、このバルーンがなかなか思い通りには進まないんだなあ。うまい具合に風を捉えてターゲットのほぼ真上ギリギリに到達した名手もいれば、どうしても位置が合わず、遥か遠く高いところから諦めてマーカーを投下した機もある。なにしろ相手は風なのだから、どうしようもない。

ターゲットのすぐそばにマーカーを落とした競技者には、観客の間から思わず拍手が巻き起こる。むこうも上空から手を振って応える。上と下とで心が一つになるというか、これがまたいい雰囲気なのだ。

こうしてみるとバルーンのこの競技、まさにスポーツだということが分かる。それも高度なテクニックや経験が必要であり、勇気や度胸も試される競技なのだ。さらに見栄えの良さという点では、ほかのどんなスポーツよりも勝っている。まあ、気象条件などがいろいろと必要だが、オリンピックの種目などに入れたら面白いんじゃないのかな。

2007年10月27日

琵琶のコンサートに行ってきた

ちょっと前の話になるが、今月の19日に開かれた琵琶のコンサートに行ってきた。場所は小城の上町にある、小柳酒造の「高砂本蔵」。昭和初期に造られたという古い酒蔵だが、いまでは多目的スペースとして利用される、なかなか雰囲気のある空間だ。

演奏者は池田智鏡と仰る尼さんで、福岡県の善光寺の住職をしておられる人だとか。夕方6時半からの開演だったが、10分前に古い階段を昇って2階の会場に入ると、すでにそこには大勢の老若男女の姿が。主催者の小柳さんの話では、120名のチケット(500円)が完売したそうで、いやはやすごい盛り上がりなのだ。

この日は旧暦の9月9日、つまり重陽の節句にあたる日。別名「菊の節句」ともいう。舞台の横には菊の花なども飾ってあり、総じてなかなかの演出だ。そんな中、智鏡さんの琵琶と語りが始まった。

しかし「耳なし芳一 」や「壇の浦」などお馴染みの演題も、生の弾き語りで聴くとやはり迫力がある。なにより、この酒の精が棲むような木造の古い蔵には、琵琶の音がよく似合う。しかも演奏の合間には智鏡さんの軽妙な講話などもあり、雰囲気はとても和やか。筑前琵琶と薩摩琵琶の違いなども、よく分かった。

そういえば、東京赤坂の草月ホールで上原まりの筑前琵琶を聴いたのは、もうずいぶん以前のことだったなあ。あのときの華やかな平家物語も良かったが、こうした古い酒蔵の中で、尼さんの講話とともに聴く琵琶もまた味があっていいもんだ。あっという間に時間が過ぎたが、短くも内容の濃いコンサートだった。なにしろこれに、落雁や団子のお土産付きだものな。

ただし、演奏後の菊酒会に定員の関係(30名まで)で参加できなかったのが、唯一の心残りだったが…。