2008年01月25日

上野原からの案内状

山梨県の上野原市に住む洋画家の山口さんから、久しぶりに個展の案内状が届いた。『山口嘉民作品展』(2月14日〜20日)として、油彩やパステル画を20点ほど発表するらしい。場所は東京・京橋の「ギャルリー・コパンダール」(TEL:03-3538-1611)だとか。この画廊はたしか筆者が東京に住んでいた頃、一度行ったような気がするな。

むこうで活躍する友人の画家たちからこうした案内状が届くたびに、筆者はどうも切歯扼腕してしまう。なんかお尻が落ち着かないのだ。たまには退屈な佐賀から出て彼らの絵を観に行きたいし、その後はどこか銀座辺りの路地裏の店で、チューハイでも飲みながらバカ話をしたいといつも思うのだ。

山口さんの絵は、山を描いたものが多い。裸婦も多いのだが、圧倒的なのはやはり山だ。それも、普通の画家のように平地から見上げた山の姿を描くのではなく、彼の場合は山上から見下ろした小さな平地やその先の山容を描く。つまり、常に構図が俯瞰している。

そこには自然に包まれて生きる小さな人家があり、山から見たひどく儚げな人間の営みがある。それをきわめて男性的なタッチで、大胆に描いている。まるで山刀で雑草を切り払うように、バッサバッサと力強く油絵の具が重ねてある。絵の具の色はとても優しげだ。しかし素人の筆者がいうのも何だが、大雑把な絵に見えながら、全体では不思議な融和のある世界がそこに現出するから、これが画力って奴なんだろうね。

こうした構図が生まれるのは、彼が生まれ育った山梨県の上野原の地形が、大きく起因しているのだろう。いや上野原に限らず、とにかく山梨県は山国なのだ。いつかの夏、友人と二人で氏の山荘に泊まりに行ったことがあるが、そこはまさに彼が描く山と小さな平地の世界だったのを思い出す。山から見下ろした平地は、きっと彼の原風景そのものなのだろう。そういえばあの晩は漆黒の闇に包まれて、イノシシの肉を焼きながら、ずいぶん遅くまで飲んだものだったなあ。

彼にはまた、3年前に東京から佐賀に帰る筆者の為、上野原のアトリエで送別会を開いてもらったこともあった。あのとき振る舞ってもらった男の手料理は、心にしみた。ふだんは絵筆を握る逞しい指で、鍋や酒にぶち込む柚子の実をザクザク切ってくれたのが、つい昨日のような気もする。山口さんはその名の通り、心優しき“山の民”なのだ。

そんなわけで、たまには氏の近作を観たいとも思う筆者なのだが、しかし佐賀と東京ってどうしてこんなに遠いのだろうな…。

2008年01月16日

正月のガッツ伝説

運動不足を補うため、休日などにときどき散歩を兼ねて30分ほど歩き、国道沿いのブックオフに行く。安くて掘り出し物の本を探す楽しみと、内蔵脂肪を少しは減らせた(?)という満足感が、同時に味わえるのがいい。そんなわけでこの正月に読んだ本も、ブックオフの書棚で見付けたごく安価なものだ。

タイトルは『神様ありがとう 俺の人生』。はなわの歌でも有名な、あのガッツ石松の自伝だ。まあ、特にこの人のファンでもなかったのだが、なんとなくハードカバーの背表紙の文字が大きかったのと、安価な割に本がほとんど新品状態だったから、つい購入してしまったわけ。といっても筆者は昔からボクシングのファンなので、ボクサー・ガッツ石松に多少の興味はあったのだが。

この本には栃木県の貧しい農家に生まれた著者の、少年時代から上京してのボクサー時代、そして俳優に転身してから現在に至るまでの足跡や心境が、数々のエピソードとともに素直な筆致で語られている。むろん、ライターの手によるものなのだろうが、ガッツ氏の逞しくかつ純粋な生き方が正直に吐露されており、まるで肉声を聞いているような気持ちにもさせられる。

それにしても、この人の少年時代の生き方はすさまじい。家が貧乏なため、腹いっぱい飯を食うのがいちばんの夢だったという生活を送り、小学生のときから家計を助けるために新聞配達やよその農家の手伝いをしたり。一方ではケンカがめっぽう強く、自分を苛める奴は絶対に許さぬうえ、上級生をも従わせるガキ大将ぶり。孝行息子と悪童の両面を持った子供だったらしいが、これがガッツ少年に不屈の負けじ魂を植え付けていったんだなあ。

筆者が思い出すのはガッツ石松を名乗る前、鈴木石松というリングネームだった頃のボクサー時代。当時(昭和40年代)の日本ライト級にはこの鈴木石松のライバルとして、門田新一という素晴らしいボクサーがいた。強いけど打たれもろい弱点のあった石松よりは、この門田新一こそがいずれ世界チャンピオンになるものと筆者は踏んでいた。ルックスだって月とスッポンだったし。

だが結局は、ガッツと改名して執念で世界のベルトを掴んだ石松に対し、門田は一階級上のジュニア・ウェルター級の世界挑戦に敗れ、不運のままあっさりとリングを去っている。門田が本来のライト級で挑戦していればとも思ったものだが、このあたりにガッツ石松の強運と不屈の精神力を、筆者は感じるんだよなあ。

なにより評価できるのは、彼が闘った当時の世界ライト級というのが、きわめて層の厚い階級だったこと。対戦相手をみても、イスマエル・ラグナ、ロベルト・デュラン、ロドルフォ・ゴンザレス、ケン・ブキャナンなど、錚々たる猛者が並んでいる。敗れた試合も多かったとはいえ、この中で日本人ボクサーとして初めて世界チャンピオンになり、連続5回の防衛に成功した実績は輝かしい。さすが、ガッツだぜ!

引退し俳優に転身してからは雌伏の時代もあったものの、徐々に頭角をあらわし、今では存在感のある脇役として不動の地位を得ている。そういえば彼、アメリカ映画の『太陽の帝国』『ブラックレイン』にも出ていたな。そのあたりの役者としての苦労話や、衆院選での落選体験などもこの本では正直に書かれており、読み応えがある。

意外だったのは、この石松氏に漢詩が好きという一面もあるなど、テレビなどで喧伝される“ガッツ伝説”とは別の、ピュアで真面目で勉強家の顔があったこと。そこにははなわの歌とはちょっと違う、もう一つの石松像が見えてくる。人は見かけによらぬもの。期待してなかったけど、オッケー牧場の一冊でした。

タイトルは『神様ありがとう 俺の人生』。はなわの歌でも有名な、あのガッツ石松の自伝だ。まあ、特にこの人のファンでもなかったのだが、なんとなくハードカバーの背表紙の文字が大きかったのと、安価な割に本がほとんど新品状態だったから、つい購入してしまったわけ。といっても筆者は昔からボクシングのファンなので、ボクサー・ガッツ石松に多少の興味はあったのだが。

この本には栃木県の貧しい農家に生まれた著者の、少年時代から上京してのボクサー時代、そして俳優に転身してから現在に至るまでの足跡や心境が、数々のエピソードとともに素直な筆致で語られている。むろん、ライターの手によるものなのだろうが、ガッツ氏の逞しくかつ純粋な生き方が正直に吐露されており、まるで肉声を聞いているような気持ちにもさせられる。

それにしても、この人の少年時代の生き方はすさまじい。家が貧乏なため、腹いっぱい飯を食うのがいちばんの夢だったという生活を送り、小学生のときから家計を助けるために新聞配達やよその農家の手伝いをしたり。一方ではケンカがめっぽう強く、自分を苛める奴は絶対に許さぬうえ、上級生をも従わせるガキ大将ぶり。孝行息子と悪童の両面を持った子供だったらしいが、これがガッツ少年に不屈の負けじ魂を植え付けていったんだなあ。

筆者が思い出すのはガッツ石松を名乗る前、鈴木石松というリングネームだった頃のボクサー時代。当時(昭和40年代)の日本ライト級にはこの鈴木石松のライバルとして、門田新一という素晴らしいボクサーがいた。強いけど打たれもろい弱点のあった石松よりは、この門田新一こそがいずれ世界チャンピオンになるものと筆者は踏んでいた。ルックスだって月とスッポンだったし。

だが結局は、ガッツと改名して執念で世界のベルトを掴んだ石松に対し、門田は一階級上のジュニア・ウェルター級の世界挑戦に敗れ、不運のままあっさりとリングを去っている。門田が本来のライト級で挑戦していればとも思ったものだが、このあたりにガッツ石松の強運と不屈の精神力を、筆者は感じるんだよなあ。

なにより評価できるのは、彼が闘った当時の世界ライト級というのが、きわめて層の厚い階級だったこと。対戦相手をみても、イスマエル・ラグナ、ロベルト・デュラン、ロドルフォ・ゴンザレス、ケン・ブキャナンなど、錚々たる猛者が並んでいる。敗れた試合も多かったとはいえ、この中で日本人ボクサーとして初めて世界チャンピオンになり、連続5回の防衛に成功した実績は輝かしい。さすが、ガッツだぜ!

引退し俳優に転身してからは雌伏の時代もあったものの、徐々に頭角をあらわし、今では存在感のある脇役として不動の地位を得ている。そういえば彼、アメリカ映画の『太陽の帝国』『ブラックレイン』にも出ていたな。そのあたりの役者としての苦労話や、衆院選での落選体験などもこの本では正直に書かれており、読み応えがある。

意外だったのは、この石松氏に漢詩が好きという一面もあるなど、テレビなどで喧伝される“ガッツ伝説”とは別の、ピュアで真面目で勉強家の顔があったこと。そこにははなわの歌とはちょっと違う、もう一つの石松像が見えてくる。人は見かけによらぬもの。期待してなかったけど、オッケー牧場の一冊でした。

2008年01月07日

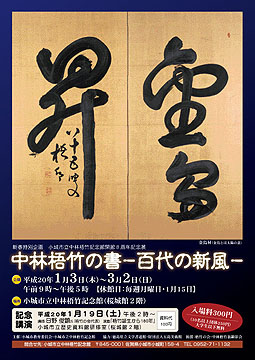

中林梧竹の書

春のような暖かな日差しに誘われて、小城市立中林梧竹記念館で開催中の展示会に行って来た。これは同館の開館8周年を記念した催しで、「中林梧竹の書 –百代の新風–」と銘打たれている(1月3日〜3月2日・入場料300円)。むろん中林梧竹は、明治期に活躍した著名な書道家だ。

隣接する歴史資料館と平行して、筆者がこの記念館の展示設計に携わったのは、もう10年近く前のこと。思えば月日の経つのは早いものだが、この施設も今ではすっかり市民の間に定着しているようで、なんだか嬉しい。学芸員の方々ともそれ以来、親しくさせてもらっているが、ここへ来るとつい10年前の設計時の苦労を思い出してしまう。若かったなあ、あの頃はみんな…。

階段を昇り、2階の展示室に入る。ウォールケースの中には軸装されたものや屏風など、数々の梧竹の書が並んでいる。中には書ばかりではなく、竹や桐などを描いた絵も含まれている。撮影禁止なので写真で紹介できないのが残念だが、いずれも見事なものばかりだ。正月早々、身が引き締まるよう。

じっと見ていると、筆に込められた書家の腕力や息づかい、気迫などが伝わって来るようで、こちらもつい引き込まれてしまう。そこで気がついたのは、書とはどこか歌に似ているということ。筆遣いには歌い手の声と同じく、明確な強と弱があり、バイブレーションがあり、コロコロと転がるコブシまである。それらが一体となって、一つの曲を歌っている。そのバランスがいい。梧竹翁は書の上の名歌手だったのだな。

中林梧竹は文政10年(1827)に小城に生まれた書家で、「明治の三筆」の一人と称えられ、わが国の近代書道史に大きな足跡を残した人だ。いまでも地元では親しみを込めて“梧竹さん”と呼ばれるが、それはたぶん彼の一途な生き方が共感を呼ぶからであり、書家という堅苦しいイメージからは遠く離れた、天衣無縫な人柄が広く愛されているからだろう。翁は60歳近くなってから、東京・銀座の洋服店に30年ほども居候をした、モダンボーイでもある。

そこで思い出すのが今から7、8年前のこと。筆者は友人と二人、銀座の旧並木座近くの裏通りにある、とある立ち飲みバーに入ったことがあった。そこは洒落たインテリアの真新しい店で、フロアは1、2階が客席になっていた。サービスカウンターの部分が大きな吹き抜けになっており、2階からそのカウンターを見下ろしながらお酒が飲めるという、なかなか雰囲気のいい店だったのを覚えている。

で、その2階から見下ろしたカウンターの背後の大きな壁面に、この店には似つかわしくない時代物の一枚の看板が掛かっていた。それもきわめて巨大な看板で、筆文字で横に「松竹梅」と大書してある。よく見ると、文字の下にはなんと「梧竹」のサインがあるではないか。えっ、梧竹──? 郷土愛に燃える筆者は、さっそくカウンターの中の店員にこの看板の由来を訊いてみた。

それによるとこのバーは元々、当地で古くから店を開いていた酒屋だったとのこと。いつの時代かは分からないがはるか昔に、看板はどこかの清酒メーカーが宣伝の為に数点作らせ、その一つがこの酒屋に贈られたのだという。いまでは店の歴史を語るシンボルとして、バーのインテリア用に飾っているのだとか…。

聞けば数奇な“看板物語”だが、なるほど銀座住まいの梧竹翁なら、当時は気軽にこの仕事を引き受けたのかも知れない。「よかよか」なんてね。納得した筆者ではあったが、残念なのはそのとき写真を撮っておかなかったこと。なにしろあの頃はまだ、デジカメなどというものがそれほど普及してなかったのだ。いつか機会があれば、あの店にもう一度行ってみたいと思っているのだが、まだあるのかなあ…。

2008年01月01日

新年は祝砲から

この年齢になると一年はあっという間だ。気がついたら、早くも新しい年の訪れ。忙しないことこの上ないが、何もしないのも気分が変わらないので、さっそく初詣でに行くことにした。

とりあえず目指したのが佐嘉神社。1月1日の午前零時を期して、鳥居前の駐車場でカノン砲をぶっ放すというから、これを見逃すわけには行かない。何といってもカノン砲は、幕末佐賀藩の栄光のシンボルともいうべきもの。佐賀県人として生まれたからには、一度はこの発射音を聞いておきたい。で、小雪の舞う深夜の街をしばらく歩いて、やっと佐嘉神社のお堀端に到着。

見るとお堀に向けた巨砲の周りには、すでに人だかりが出来ている。凍えるような深夜だというのに、物好きな人は筆者以外にもいるものだ。感心するやら、寒さに震えるやら。で、しばらく待つうち、いよいよ時刻は午前零時に。さあ、点火だ。ファイヤー!

「ズドーン!!」。いや〜、たまげた。その音の大きいこと。砲声があたりの寒風を震わせ、予想外の轟音にカメラを持つ手元は、大きく狂ってしまった。筆者は気が小さいのだ。

こうして、街じゅうに響き渡るような砲声は、全部で8発続いた。しかし、さすがは佐賀藩の誇るカノン砲(レプリカだけど)。きっと往時の実弾を込めた本物の発射音は、さらに天地を揺るがすものだったのだろうなあ。新年から良い音を聞かせてもらったよ。

この後、佐嘉神社から少し西に歩いて護国神社へ向かう。初詣でのはしごだが、まあ正月だし神様も許してくれるだろう。15分ほど歩いてようやく護国神社に。着いてみたら闇の中、お堀に架かった橋の周りには、華やかなイルミネーションが点灯していた。

行列のできていた佐嘉神社に比べ、ここはまだ人影も少なく落ち着いた雰囲気。本殿に向かいお賽銭を上げ両手を合わせると、ああ、これで新しい年を迎えたのだなという実感がわいて来た。やはり正月の神社は良い物だ。境内の片隅では道着を着た寒稽古の集団が、降る雪に負けぬ威勢のいい声を響かせていた。それにしても尊敬するなあ。

ずいぶん歩いたせいで、帰り道はもう体がポカポカ。気持ちのいい汗だ。今年こそ良い年でありますように。途中の暗い道ですれ違った若者らしいバイクの二人乗りが、「アケオメ!」と叫んで駆け去っていった。

とりあえず目指したのが佐嘉神社。1月1日の午前零時を期して、鳥居前の駐車場でカノン砲をぶっ放すというから、これを見逃すわけには行かない。何といってもカノン砲は、幕末佐賀藩の栄光のシンボルともいうべきもの。佐賀県人として生まれたからには、一度はこの発射音を聞いておきたい。で、小雪の舞う深夜の街をしばらく歩いて、やっと佐嘉神社のお堀端に到着。

見るとお堀に向けた巨砲の周りには、すでに人だかりが出来ている。凍えるような深夜だというのに、物好きな人は筆者以外にもいるものだ。感心するやら、寒さに震えるやら。で、しばらく待つうち、いよいよ時刻は午前零時に。さあ、点火だ。ファイヤー!

「ズドーン!!」。いや〜、たまげた。その音の大きいこと。砲声があたりの寒風を震わせ、予想外の轟音にカメラを持つ手元は、大きく狂ってしまった。筆者は気が小さいのだ。

こうして、街じゅうに響き渡るような砲声は、全部で8発続いた。しかし、さすがは佐賀藩の誇るカノン砲(レプリカだけど)。きっと往時の実弾を込めた本物の発射音は、さらに天地を揺るがすものだったのだろうなあ。新年から良い音を聞かせてもらったよ。

この後、佐嘉神社から少し西に歩いて護国神社へ向かう。初詣でのはしごだが、まあ正月だし神様も許してくれるだろう。15分ほど歩いてようやく護国神社に。着いてみたら闇の中、お堀に架かった橋の周りには、華やかなイルミネーションが点灯していた。

行列のできていた佐嘉神社に比べ、ここはまだ人影も少なく落ち着いた雰囲気。本殿に向かいお賽銭を上げ両手を合わせると、ああ、これで新しい年を迎えたのだなという実感がわいて来た。やはり正月の神社は良い物だ。境内の片隅では道着を着た寒稽古の集団が、降る雪に負けぬ威勢のいい声を響かせていた。それにしても尊敬するなあ。

ずいぶん歩いたせいで、帰り道はもう体がポカポカ。気持ちのいい汗だ。今年こそ良い年でありますように。途中の暗い道ですれ違った若者らしいバイクの二人乗りが、「アケオメ!」と叫んで駆け去っていった。