2025年03月03日

スクリーンの中のサムライ

佐賀県人が必読の書といえば、やはり『葉隠』だろう。武士道の心得を説いた古典で、そこには太平の世の中で武士としてどう生きるか、ということが書かれている。まあ、取っつき難いといえば取っつき難いが、読んでみれば現代人もうなずける、有益な言葉のオンパレードだ。迷ったときや行き詰ったときなどに読むと、心がスカッとするような言葉が必ず見つかる。

その『葉隠』の視点から、古今の名作映画を読み解くという、面白い電子ブックが出た。AmazonのKindle版、『スクリーンの中のサムライ』がそれだ。これは邦画や洋画を問わず、誰もがよく知っている映画の中から、〝サムライ的〟要素を探り出そうというもの。読んでみれば「なるほど!」と感心したり、「そんなバカな!」と首を横に降ったり、反応は人それぞれかもしれない。だが、そこが面白い。

つまり映画作品を通して、『葉隠』に書かれた数々の名言に触れ、あれこれ思考の幅を広げられるのが、この本の最大の魅力なのだ。そこからは、映画の見方が変わったり、現代人が忘れたものが見つかったり、また、佐賀藩の武士の意外な素顔が覗いたりもする。引用された『葉隠』の一節には、平易な現代語訳も付いているので、古文に頭をヒネることもない。名作映画と名作古典との両方が楽しめる一冊として、ぜひこの本をオススメしたい!

2025年01月31日

本が大好き、江戸時代

NHKの今年の大河ドラマ、『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』が1月5日から始まったが、今のところ筆者の期待通りなかなか面白い。なにしろ舞台は、これまでの大河で描かれなかった江戸時代の吉原遊廓。しかも、主人公やそれを取り巻く連中は、いわば風俗業で生きている町人たちだ。吉原に暮らす女郎たちの実態や、その哀れな陰の部分もちゃんと描かれており、斬新といえば斬新なドラマになっている。初回でいきなり、遺棄された4人の女郎の全裸死体が出てきたときには、さすがの筆者もギョギョッ!とわが目を疑ったけど。

しかし昨年の『光る君へ』が、平安時代の優雅な王朝モノだったのに比べ、今回はのちに江戸の出版王となる蔦屋重三郎の出世物語なのだから、NHKもずいぶん大胆なシフトチェンジをしたもんだ。ここは筆者も大いに評価したい。なんたって手垢のついた戦国モノや幕末モノは、もう視聴者も飽き飽きしている(にもかかわらず、来年はまた『豊臣兄弟!』てのをやるらしいが…)。なので今回の『べらぼう』では、われわれの知らない江戸時代中期の町人文化を、ぜひ深掘りして見せてほしいね。視聴者はつねに新しいものを求めている!

そんな『べらぼう』では、これまで筆者が観て印象に残ったシーンがいくつかあった。女郎の全裸死体もその一つだが、実はちょっと驚いたのが、貸本屋を営む重三郎が遊廓の女郎たちに、持ってきた本を見せていたシーンだ。女郎たちはそれぞれ好きな本を開いて見入っていたが、注目すべきは彼女たちがみな文字を読めていたこと。女郎といえば金のため親から遊廓に売られた、いわば底辺階級の女性たちだ。それなのに、いくら草双紙とはいえ人並みに読書をするのだから、さすがと言うかへえ?と言うか、筆者もちと感心させられたってわけ。

調べてみるとどうやら、吉原の遊女というのはほぼ全員が読み書きが出来たらしい。意外な事実だが、それには理由があったのだ。というのも風俗嬢の彼女らにとって、いちばん大事なのは贔屓にしてくれるお客。サービスするのはもちろんだが、お客にはリピーターになってもらわなければ困る。そこで必要になるのが、また来てねというラブレターだ。美しい字のそんな手紙を貰ったら、男だって悪い気はしないし、また行こうかなという気にもなる(バカだなあ)。なので、彼女らは遊廓に入ったときから、せっせと読み書きを勉強していたというわけ。美人で読み書きそろばんが出来る女性は、商人に身請けされて妻になるケースもあったという。

そもそも、江戸時代というのは庶民レベルでも、識字率はそうとう高かったようだ。同時代のイギリスやフランスなどの識字率が30パーセント以下だったのに比べ、江戸時代の日本では60パーセントを超えていたという説もある。まあ、正確な統計などない時代だし、都会と地方では格差もあったはずだから、真偽のほどは不明だとしても、当時の日本が読書大国だったことは間違いない事実だろう。なにしろ、武士階級なら子供の頃から藩校で勉強をしているし、町人や農民の子はあちこちにある寺子屋で読み書きを習っている。勉強好きは日本人の伝統だったのだ。

なので、江戸時代の日本が読書大国になったのは、当然といえば当然だったのだろう。元禄期(1688〜1704)は京・大坂の上方が出版業の中心だったようだが、やがて宝暦~天明期(1751〜1789)の田沼意次の時代に、江戸の出版業界が活況を呈するようになる。ここに、蔦屋重三郎が登場するというわけだ。ドラマでは貸本屋をやっていた重三郎だが、当時の貸本はとても人気があったという。なにしろ本を買うより安いし、デリバリーはしてくれるし、読む方にとって便利なことこの上ない。遊廓や商家はもちろんのこと、貸本屋は大名屋敷などにも出入りしていたらしい。そこには参勤交代で田舎から出て来た武士が、ヒマを持て余してゴロゴロしていたからね。江戸の最新刊が読めるとなれば、彼らも大喜びだったはずだ。

それにしても、当時の人々はどんな本を読んでいたのだろうか? 寛永4年(1627)に吉田光由が著してロングセラーになったのが、意外や『塵劫記』という算術についての解説書。このあたりが江戸文化の面白いところだ。また、著名作家としては井原西鶴の『好色一代男』が天和2年(1682)、『日本永代蔵』が貞享5年(1688)に出ている。貝原益軒の健康ガイドブック『養生訓』は正徳2年(1712)。蔦屋重三郎が生きた18世紀後半になると、かの『ターヘル・アナトミア』の翻訳本『解体新書』が安永3年(1774)に、上田秋成の小説『雨月物語』が安永5年(1776)に刊行されている。

重三郎自身が関わった作家で、有名人といえばまず山東京伝だろうか。二人はタッグを組んで数々のベストセラーを出したが、田沼意次に代わって幕府の老中になった、堅物・松平定信の「寛政の改革(1787〜1793」により、厳しい制限や処罰を受けた。当時は「言論・表現の自由」なんて言えなかったからなあ。だが、重三郎が育てた作家たちはのちに才能を開花させ、寛政9年(1797)の彼の死後、十返舎一九が書いた『東海道中膝栗毛』が、享和2年(1802)から出版されて大ベストセラーに。曲亭馬琴が心血を注いだ『南総里見八犬伝』は、文化11年(1814)から28年をかけて刊行され、江戸文学を代表する作品となった。こうしてみるとこの時代には、庶民向けの草双紙や物語を読ませる小説から、マニア向けの研究書まで、実にさまざまな本が読まれていたんだな。

2024年10月31日

がんばれ、時代劇!

先日、なにかと話題の映画『侍タイムスリッパー』を観てきた。最近は映画といえば、自宅のモニターで配信を観るのが当たり前なので、郊外のシネコンまで出掛けたのは久しぶりだったね。では、筆者がなぜ映画館までわざわざ出掛けたかというと、それにはちと理由があったのだ。というのもこの映画、安田淳一なる米農家の人物が、一人でカネを集め脚本・監督・撮影・編集など11役以上をこなし、情熱で創り上げたというのだ。当然、インディーズ作品ということになる。これには筆者も、興味を抱かざるを得ないではないか。

ただしへそ曲がりの筆者は当初、それほど期待していたわけではなかった。ユーチューブの予告編によれば、主人公は幕末に生きていた会津藩の侍で、その男がカミナリに打たれた衝撃で、現代の時代劇撮影所にタイムスリップするという話なのだ。しかしこのシチュエーションは、あまりに使い古されたアイディア。似たような設定の映画は、ほかにゴマンとある。そこから生まれた騒動を描くだけのドタバタコメディなら、ちょっと残念だなと筆者は思っていた。だが、映画館のシートにもたれてこの映画を見るうち、筆者の予想は良い方に裏切られていく。

主人公の名前は会津藩士・高坂新左衛門。家老の密命を受け、同僚と二人で長州藩の風見恭一郎を襲うが、斬り合いの最中に落雷に遭い、気がつけばそこは東映京都の時代劇撮影所。エキストラと間違われ慌てて退散するものの、新左衛門は壁のポスターで今が150年後の世界であり、江戸幕府がとうの昔に滅亡したことを知る。会津藩は佐幕派の雄藩であり、これには大ショックだろうね。失意のうちに行き着いた寺の門前で、そこの住職に救われた新左衛門は、雑用係として働くうち、ひょんなことから撮影所の斬られ役に採用される。頭の髷と剣の腕前を見込まれたというわけ。周囲の人々に助けられて彼は、やがて時代劇専門の斬られ役として生きて行く決心をする…。

主演の高坂新左衛門を演じるのは、テレビの時代劇で知られる山口馬木也。筆者的にはこの人、かつて藤田まこと主演のドラマ『剣客商売』で、主人公・秋山小兵衛の息子、大治郎を演じた役者として記憶がある。ほかに顔を知っていた役者といえば、新左衛門の敵役・風見恭一郎を演じた冨家ノリマサくらいかな。この二人以外の出演者は、失礼だが筆者がまったく知らない無名の人ばかり。製作費2600万円の超低予算映画だから、まあ仕方がないといえば仕方がないのだろう。それなのに誰もが演技のクオリティがしっかりしているのは、日本には無名でも実力のある役者が大勢いるということか。

だが、なによりこの映画で光るのは、やはり高坂新左衛門役の山口馬木也の熱演だろう。何といっても新左衛門は、幕末から一気に現代に飛び出して来た東北の田舎武士だ。見るもの聞くもの食べるもの、どれを取ってもカルチャーショックの連続で、その度に彼が引き起こすトンチンカンな騒動が、客席にほのぼのとした笑いを振りまく。テレビでは真面目な役の多かった人が、ここではコミカルな演技も見せてくれるのが楽しい。そのギャップに、こちらも自然と笑みがこぼれてしまう。映画の主演は初めてという苦労人の山口馬木也、この作品をきっかけに役柄の幅も広がるのではなかろうか。

とはいえ、この映画の本質はやはり時代劇への〝愛〟なのだろう。低予算にもかかわらず、セットも小道具も衣装も決して安っぽくないのは、映画の脚本を読んだ東映京都撮影所が、全面協力してくれたからだという。映画を観て感じるのは、「時代劇万歳!」という安田監督の情熱だ。その熱い〝愛〟が撮影所に働く人々の心を動かし、映画製作を実現させる後押しになったのだとか。なにしろ日本では、今や時代劇映画は絶滅危惧種のようなもの。その時代劇の製作現場の裏方を主役にして、米農家の男が貯金を取り崩しマイカーを売り払い、一本の映画を撮ろうというのだから、撮影所の人々も黙っていられなかったのだろう。

この映画がただのドタバタコメディでないのは、ラストの高坂新左衛門と風見恭一郎との対決シーンをみればよく分かる。とにかくシリアスで真に迫っている。この殺陣を観るだけでも、金を払って映画館に入る価値があるというものだ。やはり時代劇の見せ場は、これなんだよな。さすが安田監督は、ツボをちゃんと心得ている。だが、笑いあり涙ありチャンバラありのこの映画、観終わった後に残るホノボノ感は、どこか山田洋次監督の人情喜劇にも似ているのだ。そう感じたのは、きっと筆者だけではないはず。最初はたった1館からスタートした『侍タイムスリッパー』、現在では全国での上映が300館以上だというから、さらに広がって欲しいね。

この映画は、カナダの「第28回ファンタジア国際映画祭」で観客賞金賞を受賞しており、ゲストで招かれた主演の山口氏は感激の涙をこぼしていた。カナダ人にも時代劇の良さは伝わるのだろう。そういえば、最近では真田広之が主演・プロデューサーを務めた『SHOGUN 将軍』が、アメリカのエミー賞の18部門を受賞している。なんだか時代劇復活の波が、来ているような気もするなあ。かつての三船敏郎もそうだったが、そもそも「サムライ」の映画は外国人にも人気が高い。国内外で再評価の機運が高まれば、筆者としても嬉しいのだが。

2024年09月30日

『八犬伝』の作者は曲亭馬琴

ネットのニュースによれば、10月下旬から映画『八犬伝』が公開されるらしい。『八犬伝』といえば筆者の大好きな物語だ。原作のタイトルは『南総里見八犬伝』といい、かの曲亭馬琴の代表作とされる伝奇小説である。今から200年ほど前に書かれたこの本は、全98巻・106冊という驚異的大長編小説としても知られている。そういえば、2023年にNHKで放送された朝ドラ『らんまん』では、主人公の妻・寿恵子さんの愛読書でもあったっけ。つまり日本人にとっては、誰もが知る国民文学の一つというわけだ。

筆者はこの物語が子供の頃から大好きで、小学生のとき現代語に訳した本を自分で買って読んだものだ。芳流閣の大屋根の上で犬塚信乃と犬飼現八が闘う場面では、胸がドキドキしたのを覚えている。もっとも、その本は子供向けに短く抄訳したものだったので、その後、大人になってから分厚い現代語訳の本を買い直したりした(長過ぎて全部読んでないけど)。さらには先代・市川猿之助が大活躍をした、スーパー歌舞伎『八犬伝』も新橋演舞場で観ている。あれは暗い空間にレーザー光線が走ったりする、とても幻想的な舞台だったなあ…。

この物語はこれまで何回も映画化されて来たが、今やアメリカで大スターになった真田広之も、若い頃に『里見八犬伝』という作品で薬師丸ひろ子と共演している。そういえばテレビでも、『新八犬伝』という人形劇をやっていた。で、今回公開される『八犬伝』だが、ネットの予告動画を見ると、主人公は役所広司演じる馬琴先生その人のようだ。つまり、どうやらこの小説の生みの親である、曲亭馬琴という人物の人生を描きながら、そこに物語の壮大な世界を重ね合わせるという趣向らしい。いや、面白そうじゃないの。この小説の挿絵を描いた葛飾北斎も登場するようだし、完成まで28年をかけたという物語の誕生秘話を、筆者もぜひスクリーンで楽しみたいね。

ただちょっと引っ掛かるのが、予告編にクレジットされた主人公の名前だ。そこには「戯作者・滝沢馬琴」と書かれている。まあ、筆者も子供の頃から教科書などでそう教えられて来たのだが、大人になって改めて考えればやはりこの名前はおかしい。もうそろそろ世の中も「曲亭馬琴」に統一すべきだと思う。そもそもこの人は武家の出で、「曲亭馬琴」が戯作者としてのペンネーム、本名を滝沢興邦(のちに解)という。それを苗字だけ本名を引っ張り出して来て、「滝沢馬琴」と呼ぶのはやっぱり変じゃないのかな?

似たような例で、むかしは浮世絵師の「歌川広重」を「安藤広重」と呼んでいたが、これだってれっきとした歌川派の絵師なのに、なぜか本名の安藤重右衛門から「安藤」だけを引っ張って来ていた。後世の誰かが誤ってそうしたのだろうが、今では「歌川広重」と正しく呼ぶようになっている。それでいいのだ。たとえば筆者の好きな作家の江戸川乱歩だって、本名が平井太郎だからと言って「平井乱歩」とは呼ばれないし、同じく三島由紀夫も、本名が平岡公威だからと言って「平岡由紀夫」と呼ぶ者はいない。なので江戸時代の大作家・馬琴先生も、やはり正しく「曲亭馬琴」と呼ぶべきだろう。

しかし、それにしてもこの『南総里見八犬伝』という小説が、完成までに28年を要したというのは驚きだ。47歳でこの小説を書き始め75歳で完成というのだから、馬琴先生の粘り腰には敬服するしかない。だいいち当時の医学の水準は、現在とはずいぶん違うはずだ。ひとつ間違えれば、未完のまま終わっていてもおかしくはない。執念の賜物なのか、書き出したら止まらないタイプなのか、あるいはベストセラーゆえ版元に尻を叩かれ続けたのか…。理由はいろいろあるにせよ、28年かけて一つの物語を完成させるには、並大抵ではない苦労があったはずだ。

その苦労の中でも最大の危機が、彼が73歳のとき両眼を失明したことだろう。これは執筆業にとっては大ピンチ。書くことはもちろん、資料を読むことも出来ないわけで、このままでは大長編小説が〝尻切れとんぼ〟になってしまう。ベートーベンが聴覚を失ったようなものだが、天才作曲家は頭に浮かんだ楽譜を、そのまま五線紙に書き写すことが出来る。馬琴先生の場合は、これを口述筆記という手で乗り切った。代筆してくれたのは亡き一人息子の妻・お路。この人は医師の娘なので、それなりの教養はあったと思うが、やっぱり老いた大小説家の口述筆記なんて、想像するだけで大変そうだ。「そんな字も知らねえのか、バカヤロー!」なんてね。今度の映画では、そうした創作秘話も描かれるようなので、筆者は今から楽しみにしている。

『南総里見八犬伝』の舞台となった「南総」とは、現在の千葉県・房総半島の南部に当たる。ここら辺りは温暖な地で、自称〝房総半島評論家〟の筆者も何度か訪れたことがある。聞くところによれば物語の重要な舞台である富山(とみさん)には、登場人物である伏姫と犬の八房が隠れたとされる籠穴があるという。フィクションがいつの間にか伝説となった、「お宮の松」みたいなものだろうが、筆者はあいにくこの場所には行ったことがない。機会があれば、話のタネに一度訪れてみたいものだ。

2024年07月31日

世界に誇る日本のアニメ

最近、アマゾンプライムで観た2本の映画に、筆者はちょっと感心させられた。その映画というのは甥っ子に強く勧められて観た、新海誠監督の『君の名は。』と『天気の子』というアニメ映画だ。お前は今ごろ何を言ってんの?と笑われそうだが、いや~たまげた驚いた。何ごとも食わず嫌いはよくないね。それまでアニメなんかと馬鹿にしていた筆者だったが、新海監督のこの2つの映画には、認識をすっかり改めさせられてしまったな。やっぱり映画ってのは、自分の目で観て感じるものなのだ。

とにかくまずビックリしたのが、描かれた絵の美しさと緻密さだ。筆者の世代だと、アニメとはセル画と背景画を重ねて、一コマずつフィルムに撮影する旧来の手法がまず頭に浮かぶ。ディズニーの『白雪姫』や『ピノキオ』といった古典的名作も、かつてはこのやり方で作られていた。そう言えばアニメーターをやっていた筆者の従兄弟から、むかし「サザエさん」のセル画を貰ったりしたこともあったっけ。しかし最近のアニメは、もうこんな手の掛かるやり方はしていない。すべてはコンピューター上のデジタル描画で製作されるのが、現代アニメの実態なのだ。

そのため格段に進歩したのが、絵の表現技術なのだろう。最近ではCGによる立体的な3D(3次元)アニメも多く、ディズニーなどは完全にこちらに移行している。だが、そうは行かんと2D(2次元)の表現にこだわるのが、日本のアニメの真骨頂なのだ。なんたってディズニーなどに比べれば、日本アニメは大人の鑑賞にも耐えうる物語性を持っている。けっして単なるメルヘンではない。それを3Dではなく2Dで作るところに、アニメ製作者の矜持がうかがえるのだ。新海監督の映画は、その2Dによる表現力をギリギリまで追求するような、意欲と野心があふれているんだよな。とにかく、描かれた世界の緻密でリアルで美しい色彩には驚くばかり。そこに登場する東京の街や田舎の田園風景などは、思わずため息が出るほど美しい。

それに、ストーリーだって凝りに凝っている。基本軸は2本とも若い男の子と女の子の恋物語なのだが、そこに地球に落下する巨大隕石とか、降り続く大雨で水没する首都東京といった天変地異の大事件が絡み、二人の仲を引き裂こうとするのだ。このあたりはアニメらしく、物語のスケールはバカでかい。だがその荒唐無稽なウソ話も、驚異的なクオリティで描かれた絵の世界の中では、妙にリアルな説得力を持つんだよな。また二人以外の登場人物も、それぞれのキャラクターが丁寧に描いてあり、うまく物語に絡んでいる(ただし、出て来る女の子がみな同じ顔をしているのが、ちと紛らわしいけど…)。つまり、脚本も実写映画なみのクオリティというわけだ。なので、ハラハラドキドキすれ違いの恋の行方は、最後まで観る者の心を掴んで放さない。これは子供向けのディズニー映画じゃとても作れない、アニメによる甘く苦いメロドラマなのだな。

もっとも、2Dアニメといえば以前は宮崎駿の代名詞だった。『風の谷のナウシカ』や『魔女の宅急便』『もののけ姫』などは伝説的作品だし、『千と千尋の神隠し』は米アカデミー賞の長編アニメ映画賞を受賞している。筆者的には『天空の城ラピュタ』がお気に入りなんだけどね。この宮崎アニメもまた、深い物語性と美しい描画の表現力を持つ傑作揃いだ。何しろ宮崎氏は、手描きによるセル画に徹底的にこだわった人。そこに描かれる独特の世界は、いかにも手描きらしい柔らかさと優しさに満ちている。ただし、こうした宮崎アニメも『もののけ姫』を最後にセル画での製作は終わり、以降は線画をスキャンしてデジタル化し、コンピューターで彩色する手法が取られているようだ。やっぱり、長編アニメをセル画で作るのは、気の遠くなるような作業量なんだろうね。

だが、2013年の『風立ちぬ』公開を機に、宮崎氏は引退宣言をして長編アニメの世界から身を引いてしまった。ああ、これで日本のアニメもおしまいか、と思った人もきっと多かっただろう。ところがどっこい、その空白を埋めて余りある輝きを見せたのが、2016年に公開された新海誠監督の『君の名は。』であり、2019年に公開の『天気の子』だったというわけだ。宮崎氏と新海氏の年齢差は32歳。コンピューターソフトを駆使して描かれる新海氏の2Dデジタル世界は、ときに超リアルでときに超幻想的なのが特徴だ。またストーリーテリングも巧みで、物語としても宮崎作品に引けをとらない。いまや新海アニメは、世界的に評価されている。

いや、世界的評価と言えば吾峠呼世晴氏のマンガを映画化した、外崎春雄監督の劇場版『鬼滅の刃』もまた、国内外で大ヒットした日本アニメの一つだろう。筆者はまだこれを観てないのでエラそうなことは言えないが、とにかく2019年にテレビアニメ化されてから始まった『鬼滅の刃』ブームはすごかった。2020年に映画化されたときは、ある種の社会現象を巻き起こしたものなあ。『DEMON SLAYER』というタイトルで海外でも大人気となり、全世界での総興行収入は約517億円を記録したというから驚く。しかもこのアニメ、2Dにうまく3Dを融合して作ってあるところがすごいらしい。これでは引退した宮崎駿氏も、撤回宣言をしたくなるというものだ。

そんなわけで10年ぶりに復活した宮崎監督の最新作が、『君たちはどう生きるか』という長編アニメ。チクショー!若い奴らに負けてたまるか、という巨匠の反骨精神なのだろうか。この作品、国内的な評価はあまりパッとしなかったようだが、なんとアメリカで大ヒットし、再びアカデミー賞の長編アニメ賞を受賞するという快挙を成し遂げた。世の中は分からない。しかし何しろ、いまや日本のアニメは国を代表するソフトパワー。こうなると巨匠・中堅・若手が競い合って、ますます質の高い作品を作り世界を驚かせて欲しいものだ。筆者もアニメなんかという、偏見を捨てなきゃならないなあ。

2024年04月30日

「震電」を見て来た!

先日、筆者は雨にも負けず福岡県筑前町まで遠征し、当地にある大刀洗平和記念館を訪れた。目的は、そこで展示されている旧海軍の幻の試作機、「震電」をこの目で見ることだった。と言ってもこの飛行機、戦時中に作られたホンモノではなく、実物大に精巧に復元されたレプリカなんだけどね──。と、ここまで書けば、ははんあれか!とピンと来た人もいるだろう。そう、この震電は2023年に公開されて大ヒットした、映画『ゴジラ-1.0』の撮影用に作られたもので、主人公の敷島浩一を演じた神木隆之介くんが搭乗したアレなのだ。

しかし、実際にこの飛行機を目の当たりにすると、やはりそのデカさに驚かされる。なんたって筆者はそれまで、小さくスケールダウンしたプラモしか見たことがなかったのでね。実物は主翼の幅が11.114m、先端から後部までの全長が9.76mで、それ自体は零戦とさほど変わらない。ところが、とにかく前脚や主脚が異様なほど長く、ハシゴがないと操縦席に登れないほど機体が高い。つまり単座式戦闘機なのに、見上げるほどデカい飛行機というわけなのだ。

まあ、それもそのはずで、震電の特徴はエンジンとプロペラが機体のいちばん後部にあること。これはエンテ型と呼ばれる飛行機で、主翼を後ろに水平小翼を前に置いた独特の形をしているのだ。このため機首が上がる離陸のときは、ヘタをするとお尻のプロペラが地面を叩く恐れがある。そのために前脚や主脚が長くなったわけだが、それでも1945年6月の1号機の試験飛行のときは、機首を上げすぎてプロペラが地面に接触し、先っぽが曲がってしまったという。やっちまったなあ、大失敗~!

応急措置として主翼にある左右の垂直尾翼の下部に、小さな車輪(練習機「白菊」のもの)が付けられたらしいが、なるほどそういう訳だったのかと筆者も解説文を読んで納得した。というのもこいつのプラモを作った子供のとき、主翼の下にちゃんと一対の主脚があるのに、さらに垂直尾翼にも車輪が付いているのが、不思議で仕方がなかったのだ。というか、これってどう見ても不格好すぎる。筆者が当時作ったプラモは、この応急措置をした試作機を忠実に再現したため、そんな形になったのだろう。むろん量産型では、この車輪はつけない予定だったらしい。記念館に展示中のレプリカ機も、車輪はなくスッキリしている。

この試作機が実際に、福岡県の蓆田飛行場(戦後、米軍により板付空港に改称)で初飛行に成功したのは、1945年8月3日のこと。だがときすでに遅し、同月の15日に日本はポツダム宣言を受け入れ、連合軍に降伏して戦争は終わってしまった。残念ながら震電は実戦投入されないまま、〝幻の名機〟で終焉を迎えたというわけだ。九州人の筆者としては、「九州飛行機」が開発した震電にぜひ大空で大活躍して欲しかったが、山崎貴監督が『ゴジラ-1.0』でその夢を叶えてくれたのが、せめてもの慰めかもしれないな。ちなみに先日読んだネットニュースによれば、九州飛行機の後継会社「渡辺鉄工」は、現在も産業機械のメーカーとして健在らしい。

大刀洗平和記念館は、かつて陸軍の大刀洗飛行場があった場所にほど近く、旧軍の施設やその歴史、飛行機についての展示などが充実している。中でも目玉はこの震電のレプリカ機と、零戦三二型および九七式戦闘機の実物だろう。とにかく、航空機ファンには見逃せないミュージアムなのだ。また、ここから飛び立った特攻隊についての展示もあり、そこに列記された若者たちの名前や年齢を見るだけで、多くの日本人は胸を打たれるはずだ。涙もろい筆者など、こういうのに弱いんだよね。

館内では飛行機の撮影が許されていたので、筆者は当然スマホでバシャバシャ撮ってきた。で、さっそく『ゴジラ-1.0』を観たという神奈川県の友人に、その写真をLINEで送ったところ、すぐに写真付きで返信があった。なんとそこには彼が子供の頃に作ったという、埃だらけのプラモの震電が写っていたっけ。やっぱり男ってやつは、こういうものはなかなか捨てられないんだな。負けてはいられないので、すかさず筆者もうちにある震電のプラモの埃を払い、スマホで撮ってまた送り返したというわけ。いい年をした大人のプラモの見せっこだが、こういうのもたまには良いだろう。震電という〝幻の名機〟は、それだけ男子の夢をくすぐる魅力を持っているのだから。

2024年02月29日

意外に面白い『光る君へ』

初回だけ、試しにちょっと覗いてみるつもりだった。どうせ女性向けの、愛だ恋だという退屈な王朝ドラマだと思っていた。それが知らないうちに2回目3回目となり、今日まで欠かさず毎週観ている。なんでだろ~なんでだろ~? 何の話かといえば、今年のNHKの大河ドラマ『光る君へ』のことだ。こんなはずではなかったが、しかし面白いものは仕方がない。そんなわけで筆者は日曜午後8時を、いまでは楽しみにしているのだ。

大河ドラマも近頃は当たり外れが大きく、下らないものは本当に下らない。昨年のなんちゃって戦国もの、『どうする家康』はまあヒドかった。筆者は初回だけ観たが、桶狭間の戦いで南蛮胴に黒マント姿の、織田信長がいきなり登場したのには呆れたね。一介の田舎武将だった当時の信長に、そんな格好させるなよ。なので2回目以降は、筆者も完全スルーさせて貰った。ドラマだからフィクションはあっても良いが、時代考証を無視したつくり方は視聴者もシラケる。韓国ドラマじゃあるまいし、考証部分だけはNHKのプライドにかけてしっかりやって欲しいね。

『光る君へ』が意外に面白いのは、これまで手付かずだった、平安時代が舞台というのもあるだろう。やはり初物に人は弱い。それに主人公は紫式部という、『源氏物語』の作者として誰もが名前を知る作家なのに、あんがいその実像は知られざる女性。おまけに彼女の周りに登場する人物が、藤原道長や清少納言、安倍晴明に赤染衛門などなど、歴史上の有名人ぞろい。まるで〝オールスター夢の競演〟といった趣きなのだ。そんな「名前だけは知っていた」殿上人や女流作家や歌人たちが、さまざまに絡み合いながら、生きた人間として描かれるのだから興味は尽きない。つまりそこには毎週、新しい発見があるというわけだ。

もっとも、舞台が平安時代ということは、遺された史料も少ないはず。なのでこのドラマは当然ながら、脚本家の想像力に依るところの大きい、フィクション性の強いストーリーになる。ドラマがいまのところ面白いのは、上は天皇から上級貴族に下級貴族、下は散楽の芸人に盗賊といった底辺の人間たちまで、登場人物が多彩なゆえだろう。そこには、宮中における貴族同士の権力闘争もあれば、階級が違う者同士のふれ合いや対立も描かれる。さらには熱い恋も生まれるというわけ。なので、ドラマは毎回ハラハラする展開で終わり、次週への期待を抱かせる。視聴者を飽きさせない、巧妙な仕掛けがしてある。作者の大石静氏は、さすがのストーリーテラーなのだ。

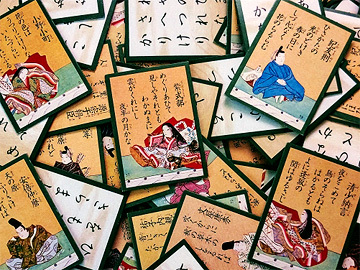

おまけに目を引くのが、登場する貴族や女性たちの衣装の美しさだろうか。ことに上級貴族の衣装はどれも色美しくゴージャスで、彼らの贅沢な生活ぶりを窺わせる。また、上流の女性たちの着る十二単は、どれも百人一首のかるたから抜け出したような艶やかさだ。このあたりは時代考証も間違いなさそうで、登場人物の身分の差を、衣装の違いによりうまく表現してある。やっぱり衣装が美しいと、観ている方もリッチな気分になれるんだよな。いつだったか、松山ケンイチが主演した『平清盛』では、出てくる人物がどれもこれもヨレヨレで薄汚く、ずいぶんと不評だったっけ。

ただし、この『光る君へ』にも難点がある。それは宮中の権力構造を描くパートが、分かりにくいということだ。なんたってそこに絡む上級貴族たちは、どれもこれも藤原氏の一族。つまり、みんな藤原姓を名乗っている。なので視聴者は、彼らの名前と顔を覚えるのにひと苦労だ。筆者のように頭が悪い人間は、誰が誰やらいまでもよく掴めない。しかも、同じ藤原どうしでも身分や利害関係により、敵と味方が複雑に入り混じっている。本当はそこが物語のキモなのだろうが、すべてを理解出来るまで少し時間がかかりそう。出来ればドラマの冒頭か末尾ででも、登場人物の相関関係を図入りで説明してくれると有難いんだけどね。

ところで、このドラマの主人公・紫式部役の吉高由里子、いまのところ悪くはない。「まひろ」という名前で出ているが、下級貴族の娘で屈折した心を持つ人物を、うまく演じているのではなかろうか。筆者はもともとこの女優を、あまり好きではなかった。人気はあったがそれほど美人でもなく、しかも目の表情にどこか底意地の悪さも感じていた。ところがその小さく妖しげな瞳が、このドラマでは活きている。常に何かを企むような目の動きが、頭が良くて芯の強そうな性格と、将来の女流作家への資質を窺わせるのだ。そこからはこの娘ただ者じゃない、という雰囲気がビンと伝わってくる。凡庸な女優なら、この感じはなかなか出せないだろうなあ。

おまけに演技は抑えめで、オーバーな表現をしないところも良い。喜びも悲しみもグッとこらえる表情は、この時代の下級貴族の娘の心情をよく表している。でも、どこかで何か爆発しそうな予感もするんだけどね。ともあれこの吉高由里子という女優、『光る君へ』が終わった頃には大化けしているかも知れないな。筆者もこのドラマが今後どうなるのか、楽しみに観て行くことにしたい。

2023年11月30日

映画で蘇った「震電」

話題の映画『ゴジラ-1.0』をさっそく観てきたが、いや~面白かったし感動した。なにしろ、戦争で何もかも失った焼け野原の日本を、ゴジラが襲うという設定のこの映画、いったいどんなストーリーになるのかと、観る前から筆者も興味津々だったのだ。映画はそんな期待に、みごとに応えてくれた。監督は『ALWAYS 三丁目の夕日』三部作や、『永遠の0』などで知られる山崎貴。この人、脚本・監督・VFXと一人で三役をやってしまう才人なのだが、今回もその輝く才能を思う存分に発揮してくれたね。

舞台は昭和22年の日本。戦争に敗れ国土は荒廃し、人々は金もなければ食うものもナシ、国を守る陸海軍さえ進駐軍により解体された、言わばナイナイづくしの惨状だ。そんな超ビンボー国を襲う凶暴なゴジラは、まさに理不尽の権化のような魔王なのだが、それでも男たちは国や家族を守らにゃならぬ。進駐軍は助けてくれぬ。さあ、どうする──というのがこの映画の骨子だろう。それはたとえれば、戦に負けて素っ裸にされた痩せ浪人が、女房子供のため屈強な大男の鎧武者と戦うようなもの。このシチュエーションだけで、観客はもうハラハラドキドキさせられるわけだ。

そこで山崎監督が用意したシナリオは、死に損なった旧帝国海軍の生き残りたちが、わずかな残存兵器で立ち向かうというものだった。これは秀逸なアイデアだと思ったが、まあ、筆者もこれ以上ストーリーをバラすのはやめておこう。まだ映画を観ていない人も、大勢いるだろうしね。ただし、ここではゴジラを仕留めるため重要な役割を課せられた、一機の飛行機についてちと語りたい。それが、戦争末期に日本海軍が開発した「震電」だ。なにしろ、この機体が最初にスクリーンに登場したとき、筆者は思わず心の中で「キターーー!」と叫んでいたのだ。

震電、この変な形の飛行機と最初に遭遇したのは、筆者がまだ小学生のときだった。じつはその頃ハマっていたのが、ニチモ(だったかな?)という会社が出していた、プラモの「世界傑作機シリーズ」。そこでは「隼」や「飛燕」「零戦」といった旧日本軍のをはじめ、ドイツやアメリカ、イギリスなど、第二次大戦で活躍した世界中の名機が続々と発売されており、筆者は親に小遣いをもらってはコツコツと買い揃えていた。というのもこのシリーズ、機体は小さかったが比較的安価で、子供でもわりと簡単に作れるタイプだったのだ。おかげで筆者も、いろんな飛行機の名前とデザインを覚えてしまったっけ。

そのシリーズにあるとき登場したのが、まったく異質な形をした飛行機だった。とにかくこれまで作った名機たちと比べても、そいつは飛び抜けてヘンテコなデザインだったのだ。なにしろ、機体の前と後ろが分からない。かろうじて操縦席の風防(キャノピー)の向きから、細くとがった方が前だと分かったが、そうすると主翼は機体の後方にあり、水平尾翼が操縦席の前に来ることになる。しかも、強力そうな6枚羽のプロペラはお尻の位置にあるのだ。「なんだ、これは〜?」と当時の筆者は思ったが、これこそ「九州飛行機」が開発した、局地戦闘機「震電」だったのだ。ヘンテコな形は、前翼型飛行機(エンテ型)と呼ばれる、革新的なデザインだったというわけ。

ずっと後になりその飛行機が、最大速度750km/h(零戦は500km/h)を目標とし、機首に30ミリ機関砲4門(零戦は20ミリ機関砲2門)を備えた、超ハイスペックな戦闘機だと知ったものの、筆者のような子供には、ただの珍妙な〝変わりダネ〟にしか見えなかったね。なにしろ、スマートな隼や飛燕、零戦などと並べて置くと、その不格好さが際立っていたのだ。まあ、「みにくいアヒルの子」のようなものかな。もっとも、せっせと作ったそれらのプラモも、筆者が中学生になる頃には、きれいサッパリ片付けられてしまったが…。

そんな筆者がふたたび震電と邂逅したのは、かつて住んでいた東京墨田区の路地裏の模型屋だったなあ。大人になってデザインの世界で飯を食っていた筆者は、ゴマンと並べられたプラモの箱の中から、大空をカッコよく飛行するヤツのイラストを発見し大感激。そう、この飛行機は着陸時は不格好だが、脚をたたんで飛んでいる姿は抜群にスタイリッシュだったのだ。で、懐かしさもありさっそく購入し、うちに帰って組み立ててみたら、これがやはりカッコいい。スケールも、むかし作ったものの倍以上はある。筆者はこのプラモの脚部をたたみ、天井からテグスで吊って仕事場に飾ることにした。筆者の前に数十年ぶりに帰って来た、空飛ぶ震電というわけだ。

そのときの箱に書いてあった震電の、英語表記は「Intercepter Fighter Shinden」。つまり、迎撃用の戦闘機ということ。震電は本土を空襲する米軍のB-29キラーとして開発された、帝国海軍の最後の切り札だったのだ。だが時すでに遅く、昭和20年6月に試作機が完成したものの8月には終戦を迎え、ついに実戦投入には間に合わなかった。ああ、ザンネーン! そこが〝幻の名機〟と言われる所以だが、もし間に合っていればどんな活躍をしたのか、気になる航空機ファンはいまも多いはずだ。

筆者が作ったプラモの震電はその後、筆者とともに九州に帰り、いまも部屋の片隅に飾られている。なんか、こいつとは離れ難いのだ。その震電が今回の新作ゴジラ映画で蘇り、国民の期待を背負って大空を舞うのだから、筆者的にはもう大感動というもの。とにかく、その躍動する姿がかっこいいのだ。この飛行機を、3DCGで復活させてくれた山崎監督には、何度でも感謝するしかないなあ。しかも聞くところによれば、映画撮影のため製作された震電の実物大模型が、福岡県の大刀洗平和記念館に現在、展示されているというではないか。これはもう、行くしかないだろう。いや、行きます。誰に止められようと、行かねばならんのだ!

2023年10月31日

私的ブームは「新撰組!」

いや~、すっかりハマってしまったなあ。まあ、ハマったといっても近所の池に落ちたのではなく、筆者が個人的に入れ込んでいるという意味だが。つまり、筆者はいま私的ブーム真っ最中というわけ。そのブームとは、ズバリ「新撰組」だ。といっても、政党の「れいわ新選組」などではない。幕末の京に血の雨を降らせた、正真正銘のあの新撰組だ。今ごろ何を言ってるんだ?と馬鹿にされそうだが、これまでそれほど興味のなかった新撰組が、筆者はこのところ面白くて仕方がない。

その私的ブームに火を点けたのは、YouTubeで東映が配信しているテレビドラマ『燃えよ剣』だ。このドラマは1970年、つまり今から53年前に東映が制作し、NET(現テレビ朝日)が毎週水曜日に放映していたもの。全26話のこの連続ドラマを今年になり、東映が第1話からYouTubeで順次配信してくれたおかげで、筆者は53年の時を超え、すっかりハマってしまったというわけだ。しかしこのドラマ、不覚にも知らなかったね。これまでテレビ・映画を問わず、新撰組のドラマを数々観てきたが、とにかくこのNET版がベストじゃなかろうか。

なんと言っても、主演の土方歳三を演じる栗塚旭が良い。クールで腕が立って、しかも多くを語らぬが内心は火のように燃えている──。そんなカッコいい男を、苦み走った二枚目の栗塚が見事に演じている。立ち居振る舞いも表情もまるで土方そのもので、まったく演技という感じがしないのだ。まさにハマリ役。筆者はこのドラマに触発され、司馬遼太郎の原作『燃えよ剣』も読んでいるが、そこに出てくる土方のイメージにピタリと重なる。岡田准一も上川隆也もいや役所広司だって、栗塚旭にはかなわない。思えばこれまで、この人の名前と顔しか知らなかった自分が、今更ながら恥ずかしいね。

レギュラーの脇役陣もまた、いずれも捨て難い。ただし、ズラリと名優が顔を揃えているわけではない。沖田総司役の島田順司や町医者役の左右田一平など、ほとんどが地味な中堅俳優といった人々で、原田左之助役の西田良や町人伝蔵役の小田部通麿などは、東映の悪役専門の俳優だ。だがいずれも、それぞれ独自の味を持つ実力派ばかり。昨今の人気タレントを寄せ集めたような、なんちゃって時代劇とは違い、ここではいぶし銀の演技力に裏打ちされた、本物の時代劇を見ることが出来るのだ。ある意味、時代劇職人の共演とでもいえそう。

だが、このドラマを名作たらしめているのは、やはり結束信二氏の脚本の力だろう。なにやら結束バンドと間違えそうな名前だが、このお方、全盛期の東映時代劇を支えた有名な脚本家らしい。全26話がそれぞれ一話完結ながら、全編を通して新撰組の結成から終焉までを、壮大な大河ドラマとして描いていく構成力は、並大抵のものではないはずだ。なにしろ毎回、涙あり笑いあり感動ありで飽きさせない。司馬遼太郎の原作ではアッサリ書いてあるエピソードも、この人の手にかかれば、たちまち濃厚な人間ドラマに生まれ変わる。しかも、話のどれもがウソくさくなく説得力がある。これは人間への深い洞察力に基づいた、結束氏の手練のワザなのだろう。

しかしそれにしても、新撰組はどうしてこうも日本人の心を惹き付けるのだろうか。むかしから映画でもテレビドラマでも、これほど繰り返し映像化されて来た時代劇は、他には赤穂浪士くらいしか見当たらない。筆者的にはどっちも好きだが、大きく違うのは赤穂浪士が主君の仇討ちというカタルシスで終わるのにくらべ、新撰組は悲劇的な結末を迎えるところだろう。まあ、赤穂浪士だって最後はみんな仲良く死ぬわけだが、それは大願成就した末の名誉の切腹。一方の新撰組は華々しい活躍の後、徐々に組織がバラバラとなり、最後の一人である土方歳三は、北の果てで壮烈な戦死を遂げる。

そう、新撰組の魅力は一世を風靡した剣客集団が、最後は花火のように散って行く、つまり〝滅びの美〟にあるのだ。考えてみれば、新撰組が京の都で会津藩預りの武闘組織として出発してから、箱館戦争で壊滅するまでわずか六年足らず。その間、「誠」の旗(なぜかカタールの国旗に似ているが)のもと一致結束し、京の治安維持のため鬼神のような活躍をする。つまり、倒幕派の浪士たちを斬って斬って斬りまくる。だがその栄光もつかの間、さすがの剣客集団も鳥羽伏見の戦いで倒幕軍の銃砲の前に惨敗し、以後は坂道を転げ落ちるように凋落して行く。ああ、はかないねえ…。

もとをただせば近藤勇も土方歳三も、武州・多摩郡の百姓の生まれだ。彼らが天然理心流の剣の修行を積み、やがては武士に憧れ江戸から京へと上がり、会津藩預りの新撰組として幕府のため、武士も顔負けの働きをするのだから、世の中は皮肉に出来ている。なにしろ長く続いた徳川の治世で、本物の武士はすっかり官僚・官吏化し、討幕軍の前には寝返る藩さえ続出するしまつ。そんな中、幕府にポイ捨てされようと最後まで戦い続けた新撰組は、ひときわ輝いて見えるのだろう。武士の世の掉尾を飾ったのが、百姓出身で剣一筋に生きた土方歳三だったところに、日本人は花火のような美しさを感じるというわけだ。

聞くところによれば、新撰組はアニメやゲームを通して外国人にも人気があるという。まあ、残された土方歳三の写真が、馬鹿にカッコいいというのもあるだろう。だが、映画『ラストサムライ』は、海外でも知られている。滅び行くものに殉じようとするサムライの魂は、きっと外国人の琴線にも触れるのかもしれないな。

2023年03月31日

原点はG線上のアリア

音楽好きの人にはそれぞれ、自分の葬式で流してほしい曲があるはずだ。歌が好きな人なら、たとえばジョン・レノンの「イマジン」とか、秋川雅史の「千の風になって」とか、美空ひばりの「川の流れのように」などは、人気があるんじゃなかろうか。クラシックファンならフォーレの「レクイエム」や、ショパンの「別れの曲」なんかがきっと定番だろう。筆者だったら、リヒャルト・シュトラウスの交響詩「英雄の生涯」を所望したいところだが、「ふざけんな!」とあとで陰口を叩かれそうだ。

筆者の友人の一人は、バッハの「G線上のアリア」が希望なのだと言う。これも葬式にはぴったりの曲だが、あまりに美しく切なすぎて、想像するだけでなんだか悲しくなる。どうせならもっと明るい曲の方が、湿っぽくなくていいと思うんだけどね。だいいちバッハのバロック音楽は、本人のイメージにも合わないような気がするのだ。筆者ならこういうタイプには、プロコル・ハルムの「青い影」をオススメしたい。なぜならロックの名曲「青い影」は、「G線上のアリア」と曲のイメージがそっくりだからだ。

比べて聴けば誰でも気がつくはずだが、二つの曲はロックとクラシックという違いこそあれ、本当によく似ている。それもそのはずで、実は「青い影」は「G線上のアリア」を下敷きにして作られた曲なのだ。つまり、コード進行に大きな影響を受けている。これはパクリとかいうレベルではなく、原曲に触発されリスペクトしながら、ロックの世界に創出したオマージュと言うべきだろう。まあこれ、音楽の世界ではよくある手法なのだ。なので「青い影」を評価する人間はいても、クサす人間は誰もいない。しかし葬式でこの曲が流れたら、きっとカッコ良いだろうなあ。

ところで、この「青い影」に影響を受けた日本のロックといえば、すぐに思い浮かぶのがBOROの「大阪で生まれた女」だ。これは本人以外に萩原健一や桑田佳祐、五木ひろしなど、多くの歌手がカバーしている名曲だが、これまた比べて聴けば「青い影」に酷似している。これをパクリと言う人もいるが、「大阪で生まれた女」を名曲たらしめているのは、素晴らしい歌詞のお陰だろう。18番まである歌詞は、全体で一つの長大な叙事詩になっていて、若い男と女の出会いから別れまでを歌っている。この歌詞が曲とよく合っていて泣かせるのだ。曲が「青い影」にそっくりなのは、やはり同じコード進行のせいだろうが、そこを自家薬籠中の物にするのもミュージシャンの腕というもの。バッハだって文句は言わないと思うけどね。

「青い影」を下敷きにした曲では、ユーミンの「ひこうき雲」や「翳りゆく部屋」も有名だ。これも比べて聴いてみれば、誰だって「ああ、そうか!」と気づくはず。というか、もともと教会音楽が好きだった彼女に、大きな衝撃を与えた曲が「青い影」だったのだ。ユーミンは後年、プロコル・ハルムと共演することになるが、きっとそのときは感慨無量だったことだろう。「『青い影』を聴かなかったら、今の私はなかった」と彼女は言っている。数々の名作を生み出した彼女の曲作りの原点にプロコル・ハルムがあり、そのまた原点にはバッハの存在があったというわけだ。どうりで「翳りゆく部屋」は教会音楽っぽい。

「青い影」に影響を受けた曲といえば、チューリップの「青春の影」もその一つだと言われている。そもそも曲のタイトルからして、先輩へのリスペクトが窺われるもの。財津和夫が歌う冒頭のメロディを聴くだけで、「青い影」のオルガンのイントロを連想するのは、筆者だけではないはずだ。両者のコード進行はほぼ同じのようで、テンポやリズムなどもよく似ている。それによく聴くと、「青春の影」の伴奏にはオルガンも使われており、やはり教会音楽っぽさをどこかに漂わせているのだ。財津和夫の優しく甘い歌声が、神父様のありがたいお説教に聞こえるのは、そのせいかも知れないな。

しかし、日本のミュージシャンに多大な影響を与えた、プロコル・ハルムの「青い影」の原曲が、実はバッハの「G線上のアリア」だったというところに、筆者は音楽の面白さを感じる。たぶん、クラシックの名曲に源流を持つポピュラー音楽は、探せばゴマンと出て来るだろう。だが、それは決して悪いことではないはず。何しろどんな作曲者も、必ず先達の影響を受けている。すべての創作はマネしたり触発されたりから始まるわけで、まあ丸パクリは論外として、あとはそれをどう独自に発展させるかなのだ。音楽とは、無数の支流を生み出す巨大な一つの川と考えれば、原曲とオマージュの関係も理解しやすい。だとすれば、人が自分の葬式に流したい音楽も、もっと多様でいいんじゃなかろうか…。

2022年09月30日

ヨーロッパ映画の苦い味

筆者は最近、映画館に行く機会がめっきり減ってしまった。なにしろ佐賀は映画館の数が極端に少ないので、観に行くとすれば車かバスか電車に乗って、遠いシネコンまで出かけるしかない。これがけっこう億劫なのだ。かつて東京に住んでいた頃は、巨大な街のあちこちに映画館があり、ブラリと気軽に行くことが出来た。買い物のついでにちょっと立ち寄ったり、打合せと次の打合せのあいだの時間潰しに入ったり、ときには終電を逃してオールナイトの上映館で夜を過ごしたり…。筆者にとって本来、映画館とはそんな存在だった。なので、♫は〜るばる行くぜ映画館へ〜、という面倒なプロセスはどうも気が滅入るのだ。

そんな出不精の映画好きの強い味方が、かつてはビデオテープだった。それがDVDになりブルーレイに進化し、近ごろそれらに取って代わったのがインターネットによる配信だ。いや~、時代は変わるもんだ。なんたって電話線のおかげで、自宅で映画が観られるようになったのだから、かのグラハム・ベルも腰を抜かすはず。これなら、佐賀のような田舎に住んでいても何の不便もない。その恩恵で筆者も自宅のイスにひっくり返って、じっくり映画を楽しめるようになったわけだが、ありがたい世の中の到来じゃないか。

ネット配信の良いところは、メニューの数が多い点だろう。とにかく、邦画も洋画も新作から旧作まで、いろんな作品を自分で選んで観ることが出来る。佐賀の映画館ではまず上映されないような、レアな映画だって探せば出て来る。そこがまた面白い。筆者の楽しみは、あまり話題にならなかったような作品の中から、シブい名作を見つけ出すことで、これだ!というものに巡り会ったときは、道で大金を拾ったような気分になる。ただしハズレに当たったときは、時間を返せこのヤロー!と叫びたくもなるが…。

最近、筆者がハマっているのは、ヨーロッパ映画だ。これが実に奥が深い。まあ、ひとくちにヨーロッパ映画と言っても、フランス映画もあればイギリス映画もあり、ドイツ映画だってイタリア映画だって健在だ。また北欧の映画も、捨てがたい独特の味を持っている。総じて言えることは、世界を席巻するアメリカ映画に比べれば、それぞれ国ごとに違った個性があり風味があるということだ。しかもこの個性や風味には、長い歴史を経て来た絶妙なスパイスが利いている。そこが魅力なのだ。アメリカ映画が大通りに立つ電飾ギラギラの巨大デパートだとすれば、ヨーロッパ映画は迷路の奥に点在する謎めいた専門店といったところだろうか。

たとえば、アメリカ映画に慣れた目でヨーロッパ映画をみると、感じるのは雰囲気の暗さだ。まず、空の色が暗い。これは緯度の関係もあるのだろうが、ヨーロッパの空はどことなく暗く重い。とくに北欧の映画は昼間でも薄暗く、それが画面全体に重苦しい陰影を与えている。筆者が4本観たデンマーク映画『特捜部Q』シリーズは、過去の迷宮入り事件を再捜査する特捜部を描いたものだったが、明るく晴れた空はどこにも出て来なかったな。おまけに、主人公の刑事も暗い過去を持つ無口な男。いや暗い過去を持つのは犯罪者たちも同じで、そこからは階級差別や移民問題、貧富の差など、ヨーロッパが抱える病巣が透けて見えるのだ。つまり何もかもがひどく暗い。だけど、この暗さに慣れてしまうと、病み付きになるんだよね。

暗い空に荒れた海、そこに荒涼とした原野や古い城が加われば、まさにこれヨーロッパ映画だ。何気なく見始めたフランス映画『燃ゆる女の肖像』は、そんなシチュエーションで展開する作品だが、登場人物がなぜか女性ばかり。ひょっとしてこれはと思っていたら、やはりそっちの方に話が進み、女どうしの激しい恋が燃え上がるという筋書きだ。ただし、アメリカ映画のような野暮な性描写などはなく、二人の女性の感情を押し殺した短いセリフのやりとりと、絵画のような映像美が印象的な佳作だった。それが映画に品を与えていたが、やっぱり演技は抑制的なのが良い。しかしこういう耽美的なものは、やはりフランス映画に限るなあ。

ドイツ映画『コリーニ事件』は、富豪を殺害したイタリア人・コリーニの弁護を引き受けた、トルコ移民の子である若い弁護士が主人公だ。ここでも移民への差別や、旧ナチスの戦争犯罪といった、ドイツが引きずる社会問題が影を落としている。単純に見えた殺人事件の裏には、この国ならではの深い傷が隠れているというわけ。また、ポルトガル映画『カルガ 積荷の女』は、売春組織による女性の人身売買を描いたものだが、ここにも貧困や差別、暴力といった、ヨーロッパの抱える病巣が描き出されていた。とにかくこの殺伐とした絶望感は、アメリカや日本の映画では絶対に描けないものだろうな。

ヨーロッパ映画を観て感じるのは、どれもセリフが抑制的で音量も控えめということ。だいたいが、静かな映画が多いのだ。アメリカ映画みたいに、やたらと大声を出したり怒ったりという場面は少ないし、日本映画のような説明的長ゼリフもオーバーな演技もない。淡々とリアルに物語は進行し、やがてその先に皮肉で悲劇的なラストが待っている。なので、ドラマチックな展開やド派手なアクションが好きな人には、少し退屈に映るかもしれないな。だが、その退屈さをガマンして乗り越えると、最後にアメリカ映画では感じられない、複雑で味わいの深い感動を得ることが出来るのだ。

といっても必ずしも、ハッピーエンドが待っているわけではない。ヨーロッパ映画のいちばんの特徴は、ラストが甘くないところだろう。いや、甘くないというよりけっこう苦い。だがその深い苦味の中に、煮ても焼いても食えないヨーロッパの本質があり、捨てがたい余韻があるのだ。ビールだってウイスキーだって、苦味があるからこそ美味いはず。ハッピーエンドが好きな人は、コーラを飲みながらアメリカ映画を観ればいい。これはどっちが良いというわけではなく、ラストの苦い味をしばらく引きずりたい人には、ヨーロッパ映画がオススメということだ。実は甘いお菓子も大好きな筆者なのだが、この秋は苦味のきいたヨーロッパ映画をしばらく楽しみたい。

2022年03月31日

『紅い花』の季節に思う

いよいよ桜が咲いて春爛漫という季節になった。金のかからない散歩が趣味の筆者だが、この季節は歩きながら花見が出来るのが嬉しい。筆者にとって春の散歩は、メタボ対策でありまた目の保養でもある。つまり一石二鳥というやつだ。だが百花繚乱というように、この季節は桜以外にも様々な花が咲いている。中でも筆者が気になるのが、ヤブの中に真紅の花を咲かせる椿なのだ。椿の紅い色は、本当に深い色なんだよな。

筆者が椿の花の色に惹かれるのは、たぶんある名作マンガにイメージが重なるからだろう。そのマンガとは、つげ義春の『紅い花』だ。筆者がこのマンガと出会ったのは、ずいぶんむかしのことだが、まるで映画のような場面構成と物語の深い叙情性に、衝撃を受けたのを覚えている。マンガでここまで表現出来るのか、という驚きは新鮮だったね。そのクライマックスシーンに登場する紅い花は、マンガでは名前は伏せてあるものの、どう見ても椿なのだ。

モノクロのマンガなのでむろん色はついてないが、その花の色は黒ベタで表現してある。黒は真紅の花の色を連想させる。しかも、重たげな首がとれてポタリと水面に落ちる様は、椿そのものと言っていいだろう。ところがこの物語の設定は、陽光まぶしくセミの鳴く真夏になっている。つまり少年と少女の、真夏の初恋物語のシンボルが、冬から春に花を咲かせる真紅の椿というわけだ。筆者はここに作者であるつげ義春の、自由なイメージの広がりを感じるんだよなあ。

そういえば、筆者が同氏の『長八の宿』というマンガに旅心をくすぐられ、舞台である西伊豆の松崎を訪ねたのも、ずいぶん前のことだった。これは旅をする主人公が、松崎の「長八の宿」という古い旅館に泊まり、そこに住むジッさんという下男と心の交流をするという物語。まるで短編小説を読むような、作者の豊かな才能を感じさせる作品だが、ラストシーンでは別れを迎えた二人の前に、駿河湾越しに巨大な富士山が姿を見せるのが印象的だった。マンガでは最後の1ページをまるまる、ドーンと富士山のシルエットが占めていたっけ。

そこで筆者も同じ体験をしてみようと、西伊豆の海岸線沿いの道路を路線バスで南下したというわけ。その日は天気も好く、初めのうち車窓からは富士山の美しい姿が、海の向こうにはっきりと見えていた。ところがバスが南に下るにつれ、富士山はどんどん小さくなる。そして土肥を過ぎ堂ヶ島を過ぎ、ついに松崎に着いた頃には、霞の向こうに消えてしまっていたのだった。つまり、マンガで描かれたような巨大な富士山のシルエットは、作者のまったくの虚構だったわけだ。なあんだと筆者はそのとき思ったが、考えてみればそれもまた作者の自由な想像力の産物。創作とはこういうものかと、教えられたのだった。

しかし今あらためて、本棚からつげ義春の作品集を引っ張り出してみると、1960年代後半から70年代前半にかけての氏の仕事は、珠玉作品のオンパレードだ。『海辺の叙景』や『紅い花』『ほんやら洞のべんさん』といった叙情性あふれるものから、『山椒魚』『ねじ式』『ゲンセンカン主人』のようなシュールなものまで、どれも作家の才能があふれ出た、きらめくような作品ばかり。つげ義春は、マンガの新たな世界を切り拓いた開拓者なのだ。この人の本当にスゴいところは、画力も素晴らしい(若いときに限る)が、ストーリーテラーとしても非凡なところだろう。

そんな筆者が驚いたのは、ついこの2月のこと。なんとそのつげ義春氏が、日本芸術院の会員に選出されたというニュースが目に入ったのだ。ええっ、ホンマかいな? 日本芸術院といえば、わが国の優れた芸術家を顕彰する文化庁の機関。その会員には美術や文芸・音楽・演劇など、斯界の巨匠ともいうべき錚々たる人物が名を連ねている。とてもマンガ家などが入り込む隙間のない、ハイソな世界だと筆者は思っていた。ましてつげ義春といえば知る人ぞ知る、世の中の底辺を生きるビンボー作家という印象が強い。この選出には、誰だって驚いたんじゃなかろうか。

もっとも、長年のファンである筆者にとって、これは嬉しいニュース。なにしろ、ようやく氏の作品に日が当たり、高い芸術性が国にも認められたわけだ。まるで泥の中に眠っていた古代ハスの種が、一気に花を咲かせたようなものじゃないか。これはマンガの地位向上にもつながる話だし、氏の名作の数々はもっと多くの人に読まれるべきだと思う。ニュース画像で見た最近のつげ氏は、すっかり白髪のおバアさんのような風貌になっていたが、まだまだお元気そうだった。人生の最晩年に栄誉を手に入れた氏には、今後もさらに長生きをしてほしいね。

2022年02月28日

ワクワクさせる鎌倉殿

今年のNHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』が面白い。小栗旬演じる北条義時を主人公にした、鎌倉幕府草創期の人間模様を描いたドラマで、筆者は毎回楽しみに観ている。脚本は『新選組!』『真田丸』につぐ3作目の三谷幸喜。筆者はこの三谷氏のひねりの利いたストーリー作りと、ユーモアのセンスが大好きなのだ。いつの回だったか、蹴鞠が得意だという源頼朝が妻となる政子の前で、プロサッカー選手並みのリフティングを見せたときは、思わず爆笑してしまったね。いや~、驚いた。

キャスティングも超豪華版だ。主演の小栗旬をはじめ、源頼朝に大泉洋、その最初の妻に新垣結衣、源義経に菅田将暉、後白河法皇に西田敏行、平清盛に松平健など人気俳優が目白押し。また、義時の兄・北条宗時に片岡愛之助、父・時政に坂東彌十郎、僧・文覚には市川猿之助と、歌舞伎界の名優たちも顔を揃えている。やはりテレビ時代劇に歌舞伎役者が登場すると、画面がビシッと締まるような気がするな。他にも今後、大物俳優が続々出演する予定のようで、これでもかと言うほど贅沢なドラマになりそうだ。

問題は、これほど豪華で多彩な出演者が織りなすドラマに、視聴者がついて行けるかどうかだろう。なにしろ『鎌倉殿の13人』なのだ。つまり主要な登場人物がかなり多い。源平合戦の大まかな経緯や、その後の平家の滅亡までなら、普通の日本人はそれなりの知識を持っている。なにしろ日本史上の有名な話だから。だが、それから後の鎌倉幕府の権力争いが、今後のこのドラマの本筋になって行くはずだ。つまり『鎌倉殿の13人』とは、源頼朝亡き後に設けられた、13人の有力御家人による合議制を指している。たぶん、ここから陰謀渦巻くドロドロした話になるのだろうが、そもそも合議制はモメる元だもんな。

実はだいぶ前、たまたま読んだのが永井路子著『炎環』という小説。本当にたまたまだったのだが、この小説を読んだことが筆者にとって、『鎌倉殿の13人』の良い予習になっている。というのも、この4部作の小説のそれぞれの主人公が、頼朝の弟・阿野全成、有力御家人・梶原景時、政子の妹・保子、そして北条義時の4人なのだ。まさに、このテレビドラマとぴったり重なるわけ。4つの作品はそれぞれ関連しあいながら、全体として幕府の人間くさい内幕を描いた、一つの作品になっている。しかし、永井先生の女性らしい細かな表現力は、ぞっとするほどだ。

阿野全成は幼名を今若といい、あの牛若の源義経の同母兄なのだが、頼朝の下でうまく世渡りし幕府の要人になる人物。梶原景時は義経ファンにとっては悪役で知られる、鎌倉幕府の有力御家人の一人だ。むろん13人のメンバーに入っているが、小説では悲劇の武将として描かれている。政子の妹・保子は全成の妻となる女性で、姉の子(後の将軍・実朝)の乳母となり、したたかに生きる影の女だ。そして北条義時は、頼りになる兄・宗時を失った後、北条家の惣領として徐々に成長し、ついには日本全土を治める武家政権のトップに立つ男…。こんなワクワクする展開が、これからドラマの方で見られると思うと、筆者はいまから楽しみなのだ。

それにしてもこれほど登場人物が多彩だと、ドラマの脚本家も、それぞれの人物造形に頭を悩ますはず。三谷氏は多少デフォルメしながら、そこをうまく描き分けている。たとえばおっとりした源頼朝は、ときにハッタリをかます肚のすわった人物で、生真面目で野心のない義時は、今後の伸びしろの大きさを感じさせる。また時政はコテコテの田舎武士でとぼけた味が魅力だし、大柄で目ヂカラの強い政子は将来の尼将軍の素質十分だ。なにより、西田敏行演じる後白河法皇の、妖しげで人が好さそうでワルそうな雰囲気が、視聴者の興味を否応なくかきたてる。こんな法皇様はこれまで無かったよなあ。

今年の大河ドラマがワクワクさせるのは、やはり昨年の『青天を衝け』が近現代もので、シリアスドラマだったせいもあるのだろう。話はなにしろ、幕臣から実業家になった渋沢栄一の一代記。そもそも地味な人物だし、時代が現代に近いぶん残された資料なども豊富だ。そこに話を膨らませる大胆な虚構や、脚本家の想像力を差し込むスキマなどは、ほとんどなかったに違いない。そんな真面目でやや堅苦しいドラマに、一年間付き合った視聴者は、やはり次は戦いと陰謀うごめく歴史モノを、と願っていたことだろう。

鎌倉時代はそのリクエストに応えるには、最適の舞台と言えそうだ。『吾妻鏡』や公家の日記など歴史資料はあるにせよ、そこにはない隠された部分も多いはず。つまり脚本家が想像力を駆使し、存分に腕を振るえる余地がいくらでもあるということだ。物語の作り手としては、魅力に満ちた時代じゃないのかな。前作が近代資本主義のお勉強の時間だったのに比べ、この『鎌倉殿の13人』は視聴者が肩の力を抜いて楽しめる、歴史エンタテインメントとして期待できる。筆者も御家人たちの陰惨な潰しあいを、三谷氏がどう明るく料理してくれるか楽しみにしたい。

2021年05月31日

4K画像で蘇る名作映画

このところのコロナ禍のせいで映画業界は大変だ。予定していた新作映画は公開延期になるし、公開したらしたで客席は〝密〟を避けなきゃならないし。思えば気の毒な話で、まさにこれ踏んだり蹴ったりの状態なのだ。おかげで筆者も近頃は、ずいぶん映画館から足が遠のいてしまった。何とかしてあげたいのは山々だが、こればかりはどうもなあ…。

そんなとき、筆者の耳にビッグニュースが伝わって来た。なんと、大島渚監督のあの名作『戦場のメリークリスマス』が、4K画像に修復されて全国の映画館でリバイバル上映されるのだと言う。『戦メリ』といえば1983年に日本で公開され、大ヒットとなった大島監督の代表作だ。いや日本だけじゃなく、アメリカや欧州各国でも公開された、世界的な名画と言ってもいいだろう。日本でも公開前から大きな話題になり、筆者も当時、さっそく新宿の映画館に駆け付けたことを思い出す。

この映画、なんと言っても出演者の顔ぶれが際立っていた。主演の4人は、筆頭にグラムロックの旗手で世界的ミュージシャンのデビッド・ボウイ、次いでYMOで一世を風靡したテクノポップの坂本龍一、その次は天才お笑い芸人のビートたけし、そして英国の実力派俳優のトム・コンティとまさに多士済々。よくもこんなキャスティングを考えたものと、当時は誰もが思ったはずだが、大島監督の狙いはみごとに当たったね。映画では、4人の個性が火花を散らし化学反応を起こし、これまでにない名作が生まれたのだ。

デビッド・ボウイは2016年に惜しくも亡くなったが、彼なしでこの映画の成功はなかっただろう。それほどの存在感であり名演技だった。また、坂本龍一は(演技はともかく)映画の音楽も担当して大成功。一躍、映画音楽の作曲家としてブレイクすることになった。一方、ビートたけしはこの出演で演技や映画作りに目覚め、いまでは世界的な映画監督へとステップアップだ。そういう意味では出演者それぞれにとり、この映画は記念碑的作品だったのではなかろうか。

そんなわけでこの映画を気に入った筆者は後日、レーザーディスク版が発売されると早速購入。折々に再生しては感動を新たにしていたのだが、やがてマランツ製のプレーヤーがあえなく故障し、そのうちレーザーディスク自体が、あっけなく世の中から姿を消してしまった。こら、いったいどうしてくれるんだよ! そこで次に買ったのが、ポニーキャニオンから出たDVD版。ところが今度は大丈夫と期待していたこのDVD、画質と色が最悪でせっかくの名画が台無しじゃないか。以来、筆者はいつかは高画質の修復版が出るのではと、ひたすら待ち続けていたのだった。

それがいよいよ4Kで、しかも映画館の大スクリーンで見られるとなれば、筆者だって天保水滸伝の平手造酒じゃないが(古っ!)、止めて下さるな行かねばならぬ。で、さっそく調べてみると、嬉しいことに佐賀では市内松原の「シアター・シエマ」で、6月4日から上映されると言う。こうなれば場所はどこでも良い。いやむしろこの映画、ガランとした大型シネコンよりも、マニア向きの小ぢんまりした「シエマ」の方が、相応しいような気もするな。いずれにせよ、カレンダーに赤い印を付けとこう。

しかし考えてみれば、最近は映画の修復技術もずいぶん進化している。かつてはボロボロだった名作映画が、見違えるほどクリーンな画像や音声になって復活する例が、ずいぶんと多くなった。ありがたい話だ。なにしろ、デジタル化以前の映画というものは、基本的にフィルムで撮られていた。映画会社はこれを多数複写して、全国の映画館に配給していたわけだが、問題はこのフィルムが傷付きやすく劣化しやすいってこと。おまけに素材自体が可燃性で、上映中に映写機の熱で燃え出すことも、むかしは度々あった。ジュゼッペ・トルナトーレ監督の『ニュー・シネマ・パラダイス』の中でも、そんな場面が出て来たっけ。

なので、何度も映写機にかけられたフィルムは、傷だらけとなりホコリだらけとなった。と言って缶に入れて仕舞い込んでいても、長い間にカビが生えたり変色したりと、結局は劣化を免れないのがアナログの宿命なのだ。おまけに古いフィルムの中には、自然発火するものもあるから始末が悪い。こうして、フィルムで撮られた多くの古典映画が、傷付き劣化し失われて行ったというわけ。つまり、残されたフィルムの名画をデジタル化し、安全に保存することは映画界の急務なのだ。それにもともと映画は虚像の芸術だし、クリーンに再生出来さえすれば、メディアに拘る必要もないはず。

高画質への修復はそんなデジタル化の過程で、必然的に生まれて来た特殊技術なのだろう。美術館の油絵だって、汚れや傷を治す修復師がいるもんな。ましてデジタルの映像なら、コンピューターによる複雑な作業が可能だ。近年は専用ソフトも進化しているだろうし。もっとも、フィルムをスキャンしてデジタル化した画像を、一コマずつチェックして修復するのは、やはり人間の目視と手先による仕事らしい。結局は職人芸の手作業なんだな。長編映画ともなれば気の遠くなるような話だが、まずは千里の道も一歩から。頑張ってこれからもコツコツと、名作のデジタル化と修復を進めてほしいね。筆者も、そんなスタッフの努力に思いを馳せながら、今度の『戦メリ』を観たいと思う。

2021年03月31日

シティ・ポップと寿司

最近のネットのニュースで驚いたことといえば、1979年にリリースされた日本のポップスが、ここに来て世界的な大ヒットになったことだろうか。その曲とは松原みきが歌った『真夜中のドア~stay with me』。YouTubeでチェックすると、再生回数が大変な数になっている。しかもコメント数がまたすごい。日本語はもとより英語も多いが、その他どこの国のものか分からない種々の言語が、無数に書き連ねてあるのだ。つまりそれこそ、世界中で絶賛されている証拠。これがネットの威力というか、いや~たまげたもんだ。

松原みきといえば、筆者の若い頃に活躍した歌手というイメージがあるが、かと言ってそれほど強烈な印象が残っているわけではない。都会風のアップテンポでお洒落な曲を歌う女の子という感じで、正直、『真夜中のドア』以外にヒット曲があったかなあ?という程度。当時、高橋真梨子みたいなバラードが好きだった筆者には、実力派だが軽快すぎる彼女の歌はちょっと遠い存在だった。でも『真夜中のドア』のメロディは、いまも何となく記憶に残っている。

その40年以上も前の日本の曲が、ここにきて世界的にブレイクしたきっかけは、一人のインドネシア人女性がカバーして歌ったことだという。それは、Rainych(レイニッチ)という名前のかの国の人気ユーチューバーで、イスラム教徒らしくヒジャブを着けたまま歌う動画が、現在もアップされている。透き通るような可憐な声と、完璧な日本語で歌う彼女の『真夜中のドア』は、たちまちネットで大ヒット。そこから、オリジナルを歌った松原みきの存在が知られることになり、彼女の名前と歌が一躍世界中に広まったというわけだ。もっとも、残念なことに松原みき本人は2004年にガンで亡くなっており、この喜びを味わうことは出来なかったが…。

この曲が外国人にも受けた理由は色々あるだろうが、やはりメロディがシンプルで覚えやすいからじゃなかろうか。またこのメロディはどこかもの悲しくどこか明るく、洋楽っぽいのに何となく日本的で妙に心に残るものがある。そしてアップテンポな曲調が都会の風を感じさせ、しかもサビの部分の「♪stay with me~」の繰り返しは、外国人でも口ずさみやすい。日本語が分からなくても、そこは入って行けるもんな。「初めて聴くのに懐かしい」という、英語の書き込みが多いのも何となく頷けるのだ。

筆者はよく知らないが、こうした1970年代から80年代にかけて生まれた、都会風の日本のポップスを「シティ・ポップ」と呼ぶのだとか。歌謡曲ともニューミュージックとも違う音楽で、アーティストでいうと松原みきの他、山下達郎や大瀧詠一、角松敏生に竹内まりや、大貫妙子などが該当するらしい。かといって、明確な線引きはないようだ。ははあ、ああいった曲ですかと言うしかない。だがともかく、近年その懐かしい日本のシティ・ポップがネットを中心に、アジア・ヨーロッパ・アメリカ西海岸などで人気を集めているという。いやはや世の中、先のことは分からないものだ。

まあ、確かにシティ・ポップには名曲が多い。筆者など今でもかの大瀧サウンドの大ファンだし、他のアーティストのヒット曲もだいたい覚えている。口ずさめば当時がよみがえる、という人も少なくないだろう。あの時代はそうしたお洒落で洋楽っぽい曲が、若者の間でずいぶん流行ったものだった。もっとも、こうした曲は基本的に日本語の歌詞で歌われ、国内でこそヒットはしたものの、国外をターゲットにしたものではなかったはず。むしろ、外国(特にアメリカ)への憧れを音楽に込め、それを日本人の間で共有するというスタンスだった。つまり、国内完結型というわけだ。

考えてみればあの当時、日本の歌謡曲が東アジアで人気を博すことはあっても、日本のポップスが海外進出するのは無理という空気は強かった。何しろ、もともと洋楽を換骨奪胎したものが日本のポップスだ。コンプレックスもあったのだろう。そこで日本という閉ざされた音楽空間の中で、独自の進化をとげたのがシティ・ポップだったのかも知れないな。自分たちだけで楽しもうや、というわけ。だが重要なのは、この〝独自の進化〟というやつだ。職人気質の日本人ミュージシャンは、コツコツ自分たちで工夫して、いつの間にか超ハイレベルでオリジナリティの高いものを創ってしまったのだ。YouTubeという現代の「万能発見機」が、その隠し扉を開いたってこと。

これは鎖国下の江戸時代で、独自に発展した日本の様々な文化を思わせる。世界で一番有名な日本人画家は、この時代が生んだ葛飾北斎だし、日本が世界に誇る演劇・歌舞伎もこの時代に生まれた。食文化だってそう。江戸庶民のファストフードだった寿司は、いまや世界中で大流行だ。魚をナマで食べるなんて、自分たちだけと考えていた日本人は、とっくに時代遅れになってしまった。「自分たちだけ」のはずだったものが、いつの間にか外国人にも受け入れられている。つまり、シティ・ポップは寿司なのかも知れない。要はクオリティが高く他にないオリジナリティがあれば、それは国境のカベをブチ破るということだ。〝独自の進化〟は無駄じゃなかったんだな。

YouTubeをチェックしてみると、そこにアップされた山下達郎や竹内まりやの曲の再生回数も、驚くような数字になっている。しかもコメントの膨大な書き込みは、やはり外国語だらけ。たとえ日本語は分からなくても、曲の素晴らしさは彼らにも伝わるのだろう。以前には考えられなかった現象が起きているのだ。そのむかし、坂本九が歌った日本語の『上を向いて歩こう』が、アメリカで『SUKIYAKI』(ひどい改題だ)として、またザ・ピーナッツの『恋のバカンス』が旧ソ連で、ともに大ヒットしたことがあったが、そこに至るには数々の幸運や偶然があったはず。だが現代では、YouTubeで音楽が容易に国境を越えられるようになった。次に世界中で大ヒットする日本の曲は何なのか、筆者はそれが楽しみだ。

2020年12月30日

街から消える書店

先日、所用で佐賀駅を利用したときのこと。こういう場合ついでに本屋を覗くことにしているので、筆者はデイトス(現在は「えきマチ1丁目」と呼ぶらしい)の中にある「積文館書店」に足を向けた。ここは改札を出てから徒歩1分の位置にあり、本の数もそこそこ多いので、駅の利用者には便利な書店だったのだ。だがそこで筆者が見たものは、わが目を疑う光景だったね。なんと、消えていたのだ積文館書店が!

いや、驚いたのなんの。そこにあったのは見慣れた書店の姿ではなく、100円ショップらしい小ぎれいな商店。筆者はまるでマジックを見せられたような錯覚を覚え、つい呆然と立ち尽くしてしまったのだった。別に、100円ショップが悪いというわけではない。だが本来あるべき場所に、あるべき本屋がない。これは夢か幻か? いったい積文館書店は、どこへ消えたというのだろう?

自宅に戻ってネットで調べてみたら、聞いて驚く意外な事実が分かった。同店は今年の3月21日で営業を終え、すでに閉店していたのだ。筆者もこれは知らなかったなあ。現在のJR佐賀駅が出来た翌年の、1977年にオープンしてから、同店は実に42年間も営業していたというからビックリ。まさに駅の「顔」とも言うべき存在だったのだ。それが閉店するとは、筆者は思いも寄らなかったね。今後、駅の利用者は電車が来るまで、どうやって時間を潰せば良いのだろう。困るんだよなあ、本の立ち読みが出来ないと…。

そう言えば佐賀市では、嘉瀬町にあった大型の明林堂書店も閉店し、街なかの書店はすっかり姿を消してしまった。これは筆者のような本好きにとっては、とても寂しい話だ。県庁所在地で県を代表する都市でありながら、佐賀の通りには本屋が見当たらない。そればかりか、街を歩いてもCDショップにも映画館にも劇場にも出くわさない。探すとすれば車に乗って、郊外にある複合型ショッピングモールにでも行く他はない。なんか街の中に文化の匂いがしないのだ。いくら質実剛健の葉隠武士の城下町とはいえ、これはちと寂しすぎる話じゃないか。

思い出せば筆者が子供の頃は、佐賀の街なかにも書店や映画館がいくつもあった。正月にお年玉を貰うとそれを握りしめ、市内の白山アーケード街にあった金華堂書店や松原の積文館書店に行き、欲しかった本を買うのが楽しみだった。そこでは小城の小さな本屋にはない、いろんな種類の本が揃っていたっけ。周辺には食堂やラーメン屋なども多く、美味そうな匂いが漂っていた。人出の多い松原神社の近くには、絵看板の色も鮮やかな映画館が軒を並べていたものだ。その中でもやはり本屋は、子供にとって宝の山のような存在だったなあ。

だが、現在はどうやら本が売れない時代らしい。つまり「出版不況」という奴だ。日本にある書店の数は、この20年ほどで半数以下に減ったという。特にインターネットの普及が、雑誌の市場を奪ってしまったらしい。おかげで雑誌販売をメインにしていた書店ほど、経営のダメージが大きかったようだ。そういえば電車の座席でスマホをいじっている人々は、ほとんどがコミックやニュースやSNSを見ている。マンガ雑誌や週刊誌のネタは、スマホがあれば十分という時代になったのだ。

また、書籍の方も本屋に行かなくても、Amazonやブックオフで検索すれば、探している本が確実に見つかる上、定価より安く入手出来たりする。筆者も最近はもっぱら、欲しい本はネット通販でまとめ買い、という習慣が身に付いてしまった。クリックひとつで魔法のように、読みたい本が数日後にはポストの中に入っている。この便利さは、一度覚えるとクセになるんだよね。なので筆者も最近は、ことさら書店に行く必要も無くなっていたのだ。本屋のみなさん、スイマセン。

しかし、しかしだ。書店にはやっぱり、書店にしかない魅力があるんだなあ。何というか未知との遭遇を求めて、新しい本の匂いの満ちた空間へ入るときのドキドキ感⎯⎯。そこには予期せぬ出会いがあり、また探していた恋人と巡り会うような喜びがある。たまたま書棚で手に取った一冊が、自分のその後の人生を大きく変えることだってある。つまり書店には、偶然という小さなドラマが待っているのだ。そこがネットの通販とは違うところなのだ。

だったら図書館へ行けば良い、という意見もあるだろう。確かに図書館は蔵書の数も多いし、読みたい本はたいてい揃っている。だが、そこにあるのは所詮は館のもので、自分のものではない。おまけに他人の手垢もいっぱい付いている。新本を開くときのフレッシュな期待感や、この本はオレだけのものという独占欲を満たしてくれるのは、やはり書店で買って来た自分の本なのだ。そんな本との出会いの場である書店が、街から消えるのは本当に寂しい。ブラリと自由に入れて、好きなだけ時間を過ごせる癒しの空間は、神社やお寺の境内に似ている。無くなって初めて気がつくのが、そんな書店の有り難さというものだろうか…。

2020年11月30日

ピアノの音が聞こえる

道を歩いているとどこからか、ふと楽器の音が聞こえたりすることがある。そんなときは、急に世界が変わったような気分になるから不思議だ。筆者が以前住んでいた東京の墨田区には、向島というなかなか風情のある料亭街があった。どこも一見さんには近寄り難い店ばかりだったが、あるときその近所の裏通りを散歩していたら、どこの家からか三味線を爪弾く音が聞こえてきて、ホッコリした記憶がある。ちょっとだけ向島の料亭の雰囲気を味わったようで、なんだか得をした気がしたのだ。

それは昼間のことだったから、住んでいる芸者さんが夜のお務めの前に、一人で稽古をしていたのだろうか。何となく粋な普段着姿で三味線を爪弾く、若い美人芸者の姿が目に浮かび、そのとき筆者の心は妙にざわついてしまったのだった。まあ実際は超ベテランのお婆さんだったかも知れないが、そんな場合は若い美人の奏者をイメージした方が、世の中は楽しくなる。相手の姿が見えないぶん、想像は自由だからね。

閑静な住宅街の通りだと、たまにピアノを弾く音に遭遇することがある。初心者が弾くたどたどしいバイエルには、通行するこちらも微笑ましい気持ちになる。だが、これが見事なメロディを奏でるピアノだったりすると、つい窓下に立ち止まってしばらく聴いていたくなるから、楽器の力とは恐ろしい。何と言ってもピアノの音色には、人を魅了する魔力があるものな。もっとも、いくら演奏に聞き惚れたからといって、他人の家の窓下にじっとしていると、警察に通報されかねないので注意が必要だ。ましてピアノの奏者が若い美人なら、ストーカーだと疑われる危険性もある。ギスギスと無粋な世の中になったものだ。

日本を代表する作曲家の一人である武満徹は、独学で音楽を学んだことで知られるが、この人、若いときはビンボーでピアノが買えなかったという。そこで紙に書いた鍵盤を指で叩きながら、頭の中で音のイメージを膨らませたのだとか。そして町を歩き、ピアノの音が聞こえる家を訪ねては弾かせて貰ったというから、まるで映画の一場面のようなエピソードじゃないか。見ず知らずの家にピアノを弾かせて下さいと上がり込む、音楽青年の情熱もスゴイが、快く迎え入れて弾かせてあげる人の心もまた温かい。しかしどこの馬の骨か分からない青年が、のちに国際的な作曲家になろうとは、迎え入れた家の人たちも考えなかっただろうな。

ちなみにこの話には後日談があり、結婚しても楽器さえ買えない生活を続けていた武満のもとに、ある日一台の立派なピアノが送られて来る。送り主の名は黛敏郎。友人の芥川也寸志から武満の困窮を聞いた黛が、それではということで妻が使っていたピアノを贈ったのだという。のちに親交を結ぶ二人だが、このときはお互いまだ面識のない者どうし。一足先に現代音楽の作曲家として活躍していた黛が、武満の才能を惜しんで助け舟を出したという話だ。ほぼ同時期に生まれほぼ同時期に世を去った、二人の国際的作曲家の若き日のエピソードは、やはり映画の一場面のように美しい。

そう言えば筆者は公園や河原などの屋外で、たまに管楽器の練習をしている若者を見かけたりするな。なんたってラッパ系の楽器は音が大きく遠くまで響くから、家の中で吹くわけにはいかないのだろう。なので、周りに誰もいない大きな橋の下とか、あまり人の来ない公園の一隅とか、独りでコッソリ練習出来る場所が必要になる。トランペットなんか河原で思い切り吹けば、きっと本人もスカッとするはずだ。ただしあまり下手クソな場合は、釣り人や水面を泳ぐカモの顰蹙を買いそうだが。

そうそう、筆者は佐賀市の森林公園で一度、チューバを吹いている若者に出会ったことがある。チューバは大型の金管楽器で、ブラスバンドの必須アイテム。ただし、マーチなどの演奏では派手なトランペットと違って、低音で縁の下の力持ち的な役割が得意だ。そのとき公園で聞こえて来たのは、聞き覚えのあるスーザの行進曲のパートだったが、若者は同じ箇所を何度も繰り返し吹いていた。歩きながらその音を聞いていた筆者は、お陰で知らず知らず歩き方が行進調になってしまったね。やはり楽器の力は恐ろしい。これは不思議だが、きっと街なかでチューバのソロでマーチを奏でたら、通行人はみんな行進するんじゃなかろうか。

しかし、流れて来るものが美しい楽器の音色だったら、聞く方もまだ安心だ。これが得体の知れない音だと、どんな人間もちょっと背筋が寒くなる。ずいぶん前の『探偵ナイトスクープ』では、奇妙な調査依頼があったっけ。それは毎夜8時頃になると、自宅の裏山からホラ貝を吹く音が聞こえるので、どんな人物が吹いているのか調べて欲しいというもの。金田一耕助も青ざめるような怪奇な話だが、探偵が調べたところ血も凍るような恐ろしい事件などではなく、単に投稿者の同級生の父親が練習していたという話だったような…。はあ、お疲れさん。やっぱり音の出るものの練習は、なべて昼間に限るということかな?

2020年04月29日

ネットで芝居を観る時代

この前、筆者は素晴らしい舞台を鑑賞した。演目は市川猿之助主演の『スーパー歌舞伎2・新版オグリ』。しかもこれ、劇場ではなくYouTubeの無料動画で、自室の椅子にくつろいでチョコレートを食べながらだ。おまけに超高画質でカメラワークも文句なし。大画面で見ると、まるで自分が実際に劇場にいるような錯覚を覚えたね。こんな贅沢な環境で、スーパー歌舞伎のフルバージョンを見られるのだから、まさにYouTubeさまさまというものだ。

これは京都南座で収録したものだったが、なんと客席を見ると無観客。実は3月に公演する予定だったこの舞台、新型コロナウイルスの感染予防ということで中止になり、その代わりにと松竹チャンネルがネットユーザー向けに録画して、特別に無料配信してくれたものなのだ。何とまあ嬉しいサービスじゃないの! 佐賀のような田舎に暮らす人間にとって、ナマの観劇のチャンスは滅多にないこと。その意味では英断をしてくれた松竹に、筆者も感謝しなけりゃいけないな。

実は筆者はウン十年前に東京の新橋演舞場で、先代の市川猿之助が演じた『オグリ』を観ている。あのときの先代の見事な演技や舞台の美しさは、今でもまぶたの裏に焼き付いているが、思えばあれから幾星霜、出演者の顔ぶれもすっかり入れ替わっていた。病で倒れた先代の跡を甥っ子の市川亀治郎が継ぎ、四代目猿之助として今回は先代に劣らぬ熱演を見せてくれた。しかも舞台の美術や仕掛けも、随分とバージョンアップ。舞台の中から滝のように水が噴き出す演出などは、筆者も思わず目をシロクロさせてしまったね。

松竹はこの『新版オグリ』の他に、歌舞伎座での「三月大歌舞伎」も配信してくれて、筆者はつい先日その中の『伊賀越道中双六』を観たばかり。こちらも無観客だというのに、主演の松本幸四郎と松本白鸚が、親子で素晴らしい熱演を見せてくれた。考えてみれば無人の客席に向かって芝居をするのは、役者にとってある意味では拷問のようなもの。なのに、そのやりにくさを毛ほども感じさせない彼らの演技に、筆者はすっかり魅せられ、そのプロ根性に終始圧倒されたのだ。そしてつぎは、本物の舞台を観たくなったのだった。

だがこうした舞台が、テレビのBS放送などではなくYouTubeで配信というところに、筆者は時代の大きな転換を感じたね。そう、もうNHKなどのテレビ局に頼らずとも、舞台の運営会社が自前で映像を制作し、ネット放送でストレートに観客に提供することが出来るってわけ。しかもネットの良いところは、誰もが自分の好きな時間に、好きなコンテンツを選んで観られること。もう番組表を片手に、テレビの前で待つ必要はないのだ。おまけに長丁場の3時間の舞台でも、ネットなら映像を一時停止さえすれば、自由に休憩時間もトイレタイムも設定出来る。テレビでは絶対こうは行かないものな。

こうなるとエンタメ系のコンテンツは、ネット配信の方がはるかに有利になる。エンタメの演者側が自前の映像を直接届けるわけだから、言ってみれば産地直送みたいなもの。間に入って商売していたテレビ局は、不要になった商社のようなものだろうか。もっとも、マルチカメラで高画質映像となると、松竹のような大手じゃないと制作は難しいが、小さな小屋でやってる劇団などは、凝った手作り映像で勝負することも出来る。ネットの中では大手も小劇団も平等なのだ。だいいち、公演の終わった舞台などは形に残らないので、映像として記録しネットで配信すれば、劇団としての宣伝にもなるというもの。

聞くところでは現在、演劇をはじめ寄席やコンサートなど、会場に人を集めてナンボというエンタメ商売は、コロナウイルス感染予防のため、軒並み休止状態だという。これは観客もツライが、演者や興行者側にとっても大打撃。予定していた舞台がキャンセルになって、身を持て余している役者さんや歌手・芸人さんも多いことだろう。そんなときこそYouTubeだ。ここは自己発信のチャンスと発想を切り替えて、自前で映像を作りどんどん配信してみたら良い。そこでいろんな実験もやれば良い。なあに、もうテレビなんかに頼る時代じゃない。選べるコンテンツが増えることは、ネットの観客も大歓迎なのだから。

2019年07月31日

開幕近づく東京オリンピック

梅雨が明けたと思ったら、佐賀地方は猛暑が続いている。これから気温35度以上の猛暑日が続くかと思うと、気が滅入るばかりだ。ちなみに30度以上の日は真夏日と呼ぶらしいが、そんなことはどうでも良い。とにかくムチャクチャ暑い日が、今後しばらく連続することは間違いない。筆者も麦茶をがぶ飲みし塩飴でも舐めて、熱中症対策を怠らないようにしなければ…。

そんなとき、来年の東京オリンピック開幕まで1年を切った、と言うニュースが伝わって来た。そうなのだ、調べてみると開会式は2020年の7月24日、サッカーやソフトボールはその前の22日から始まるらしい。これはちょうど日本列島が梅雨明けし、猛暑が始まる時期にあたるのだ。水泳や屋内スポーツならいざ知らず、よくもまあこんな地獄の季節にやらせるもんだと呆れるが、どうもその裏には莫大な放映権料を払うテレビ局の意向が働いているという。

何かというと、9月に入ればアメリカのプロフットボールが、ヨーロッパではサッカーのUEFAチャンピオンズリーグが開幕し、米国と欧州で超強力な人気を誇るこの二つのコンテンツに、オリンピックを被せることは出来ないというわけ。つまりテレビ局としては、人気スポーツイベントをうまく分散して、視聴率を稼ぎたいという裏事情があるらしい。可哀想なのはそのとばっちりで、7・8月の真夏にオリンピックで戦わされる選手たちだ。つまりはIOC(国際オリンピック委員会)も、テレビ局の金の力には勝てないと言うことか。情けないねえ。

思えば1964年の東京オリンピックは、秋晴れの10月10日に開会式が行われた。筆者はテレビ中継でこの開会式を見た世代で、そのせいかオリンピックは秋にやるものというイメージが強い。市川崑監督が指揮をとった映画『東京オリンピック』は、いまもYouTubeで公開されているが、美しいカラー映像には真っ青な秋空の下、堂々と入場行進する各国選手団の様子が克明に描かれている。筆者などこの入場式のシーンを見るたびに、あの日の感動が甦って来るんだなあ。やっぱりオリンピックと学校の運動会は、秋にやるもんでしょ。

その中で強烈な印象を残しているのが、入場行進に使われた『オリンピック・マーチ』という曲。筆者はこの曲が鳴り響き、ギリシャを先頭に選手団が入場して来たときの胸の高鳴りをよく覚えている。この行進曲の作曲者は、著名な作曲家だった古関裕而氏。それは初めて耳にしたときから一瞬で心を掴まれ、思わず体が動き出しそうになる軽快で明るい曲だった。おそらく、全国でこの入場行進を見ていたすべての日本人も、筆者と同じ心境だったんじゃなかろうか。

何たって1964年といえば、日本が太平洋戦争に敗れ無条件降伏をした1945年から、わずか19年しか経っていない。東京は米軍の空襲により一面の焼け野原となったが、そこから驚異の復興を見せ、なんとか第18回のオリンピック開催にこぎつけた。よくぞここまで来たもんだ。市川崑監督の映画には、そうしたまだ復興途中の貧しくも活気に満ちた東京の街が、はっきりと映し出されている。つまり日本が敗戦のトラウマから抜け出して、ようやく自信を回復し始めた時期に、東京オリンピックは開催されたのだ。なので『オリンピック・マーチ』は、その時代の日本人を高揚させ、大きな勇気と感動を与えたに違いない。

考えてみれば音楽は国民の心を慰め、一つにまとめる力を持っている。特に、逆境の時代にあってはそう。人々を奮い立たせ苦難に立ち向かわせるため、絶大な力を発揮する。例えば、筆者の好きなシベリウス作曲の交響詩『フィンランディア』は、ロシアの支配下で圧政に苦しんだフィンランド人に、大きな勇気を与えたことだろう。ロシア政府はこの曲の演奏を何とかやめさせようとしたが、国民はそれに立ち向かい唯々諾々と従うことはしなかった。さすがは粘り強いフィンランド人。その後、ロシアからの独立を果たした彼の国では、この曲の一部が今も第二国歌として親しまれているというから偉い。

また、チャイコフスキーの序曲『1812年』や『スラブ行進曲』は、ロシア人をきっと大興奮させたはずだ。なにしろ『1812年』は、侵攻して来たナポレオン軍をロシア軍が撃退するという音楽で、オーケストラの演奏中に大砲(実際は大太鼓)が鳴り響くのだからスゴすぎる。さらにまた、ポーランドの作曲家ショパンが作曲した音楽は、ナチスドイツに侵攻されたポーランド国民を勇気づけ、ワルシャワ陥落の際にはラジオ局が『軍隊ポロネーズ』を流し続けたと言われている。さらにまた、フランスの国家『ラ・マルセイエーズ』はフランス革命の最中に、工兵大尉が部隊を鼓舞するため作曲したもので、現在ではサッカーの国際試合などでも高らかに歌われている。

そうした意味でも古関裕而の『オリンピック・マーチ』は、日本人を勇気づける代表曲と言っても良いだろう。そもそも筆者らが知っている古関氏といえば、阪神タイガースの応援歌や、夏の甲子園の高校野球の大会歌、また『モスラの歌』などがポピュラーだが、その全容を知れば知るほど仕事の幅の広さに驚かされる。とにかくクラシックの交響曲から、映画音楽に数々の歌謡曲、またNHKのスポーツ中継のテーマ曲もお馴染みだ。行進曲の素晴らしさは「日本のスーザ」と呼ばれるほど。

名曲揃いの作品の数々だが、しかし古関氏のもう一つの特筆すべき作品ジャンルに、戦前戦中に作られた軍歌がある。『ラバウル海軍航空隊』とか『若鷲の歌』とか、いまでもカラオケで歌われる名曲が多いが、戦後はかえってそれが仇となった。本人もそのためにずいぶん苦しんだことだろう。自分の軍歌で、多くの若者を戦場に送り出したのではないか、と…。また、自虐的で反戦気分の強かったあの時代には、左翼陣営から責められもしたはずだ。世の中には変わり身の早い人間も多いのでね。

『オリンピック・マーチ』はそうした古関氏が、自問自答の末にたどり着いた、平和日本への祈りを込めた行進曲なのだろう。日本人よ、自信と勇気を取り戻して前に進もう──軽快で躍動的な曲調は、そう呼びかけているように聞こえる。この曲のラストの部分には、国歌『君が代』のワンフレーズが織り込まれている。それは古関氏による祖国への、万感を込めたオマージュだったはず。その意味ではこの曲は、敗戦から立ち直った日本が、復活を宣言するものだったのかも知れないな。

こうなると来年の2度目の東京オリンピックで、筆者などは再びこの『オリンピック・マーチ』を聴きたくなる。昨今のダラダラした入場式はもう飽きた。オリンピックの入場行進は、やはりふんどしの紐をビシッと引き締めてやって貰いたいね。それになんと言ってもこれは、日本人を勇気づける曲なのだ。長引く不景気から立ち直り、日本全体が復活するという宣言を、この曲でぜひ高らかにやって欲しいものだ。

2019年02月28日

指揮者という大変な職業

先日、佐賀市文化会館の大ホールで開かれた、クラシックのコンサートに行って来た。その日は、佐渡裕指揮の日本センチュリー交響楽団の公演だったが、筆者にとっては久しぶりの生オーケストラ。生きた人間たちの奏でる本物の音を、音楽ホールの椅子にもたれて聴くと、やはり感動も倍増するというものだ。なんたって普段、我々がイヤホンで耳にしているのは、電気信号を空気振動に変えただけの、音の“そっくりさん”に過ぎないのだから。

当夜のプログラムは、前半がラフマニノフの「ピアノ協奏曲第3番」、後半はドヴォルザークの「交響曲第9番『新世界より』」というもの。前半のピアノ協奏曲では、反田恭平という若いピアニストの熱演で、会場は大いに盛り上がったし、後半の「新世界」はお馴染みの曲だが、メリハリがあってとても良い演奏だった。おかげで筆者もすっかり堪能させて貰った。なんといってもナマ音は迫力が違うのだ。

それにしてもピアニストは大変だ。今回の反田恭平氏は、オーケストラと掛け合いながら暗譜で40分間弾きまくったが、筆者のような素人にはもう神業としか思えなかったね。よくもまあ長く複雑な曲を、間違えず最後まで弾けるもんだ。しかもその体力たるやスゴ過ぎる。ときに優しくときに激しく感情を表現しつつ、そのベースには強靭な肉体とクールな理性がある。ピアニストというとヤワなイメージがあるが、実際は瞬発力と持久力を兼ね備えた、音のアスリートとも言うべき人たちなのだろう。

その意味でもっとすごいのは、やはり指揮者なのかも知れないな。何しろアンコール曲も含めると、立ちっぱなしで計2時間以上、汗みどろで指揮棒を振るうわけだから。むろん、それ以外に練習時間だってある。しかもパンフのスケジュール表を見ると、旅から旅の公演にはほとんど休日がない。つまり、連日のハードな肉体労働だ。そういえばかつてテレビの某音楽番組で、高名な指揮者が語っていたが、あるとき体を診てもらった医者に、あなたは下半身はヘロヘロだが、上半身はまるで沖仲仕みたいだと言われたそうな。この人はいったい何の職業かと、医者も不思議に思ったことだろう。

それほどハードな指揮者という職業だが、世間では憧れの職業の一つでもある。何しろ、これほどカッコいい仕事も滅多にない。大勢のプロの演奏家たちを率いて指揮台に立ち、ときに哲学者のようにときに独裁者のようにタクトを振り、一糸乱れぬ音を導き出しては聴衆を魅了するのだから。言ってみれば一軍の将だが、まあ凡人に務まらないのは間違いない。そこには音楽に対する深い見識と表現力、そして人間としての統率力が必要となる。つまり総合力だ。かのカラヤンが「帝王」と呼ばれたのも頷ける話じゃないか。

だが、指揮者への道はそう簡単ではないらしい。たいていの場合、音楽大学の指揮科などで学びながら、同時にピアノとそれ以外の2、3種類の楽器を、プロレベルで弾けるよう腕を磨くのだとか。そりゃまあプロの演奏家に指示を出す本人が、何も弾けないのでは舐められるだけだもんな。しかも種々のパートの楽譜を頭に入れ、そのハーモニーを瞬時に脳内で再現する能力が必要となる。なんとも超人的な脳ミソだが、かといってこれはAIなどには出来ない芸当だろう。音で微妙な感情を自在に表現するのは、人間だけが可能な領域なのだ。すごいねえ。

しかも音楽大学を卒業しただけで、誰もがプロの指揮者になれるわけではない。建築士みたいに、国家資格があるわけではないのだ。そこには長い下積み生活が待っている。先輩指揮者などの下について、コツコツと雑用もこなしながら修行をし、腕を磨くのが一般的だというから、これはまるで落語家の師匠と弟子の関係を思わせる。プロレスでいえば、アントニオ猪木と付き人の藤波辰己みたいなものだろうか。前述した佐渡裕氏も若き日に、バーンスタインに弟子入りして腕を磨いたことは有名だ。

一説では指揮者として成功するのは、総理大臣になるより難しいらしい。その難関を乗り越えて大成した指揮者には、輝くような栄光が待っているわけだが、しかし現状維持に甘んじていては先がない。なにしろ体力勝負だから日々の鍛錬は欠かせないだろうし、常に音感を磨いたり、統率者として人間力を高めることも重要だろう。また、フルオーケストラのものすごい音量を間近で聴く指揮者は、聴覚に影響が出たりすると大変だ。さらには老眼で、楽譜が読めなくなったらヤバいことになる。こうやってみると、カッコ良い指揮者という職業も、実際は苦労の多いものなのだな。筆者のような凡人は、指揮者などを目指さなくてああ良かった!