2025年04月30日

紫色のディープな謎

この季節、野原の散策には絶好のときで、ブラブラ歩いているといろんな雑草に出くわす。佐賀平野など野原だらけなので、筆者のような散策好きにはパラダイスなのだ。とくに目につくのが、野原一面を染めたように小さな花をつけた、名も知れぬ雑草の群れ。スミレとかキンセンカのような園芸種と違って、雑草の花はどれも小さく慎ましいが、これが群生するとなかなか美しい。しかもよく見れば、一つひとつは案外と綺麗な色をしている。そこがまた奥ゆかしくて可愛いところだ。

そんな目で雑草の花々を見つめると、意外な共通点に気がつく。それは、紫色をした花が多いという点だ。紫といえば高貴な色というイメージだが、野原に自生する雑草にこの色の花が多いのは、意外な気もするなあ。筆者がたまに散歩する嘉瀬川の土手にも、やはり濃い紫色の小さな花をつけた雑草(写真)が群生している。葉っぱの感じからしてどうもマメ科の植物らしいのだが、素人には名前が分からない。そこでネットで色々検索して調べた結果、ついにそいつの正体を突き止めたのだ(と、偉そうに言うほどでもないが…)。

それは「ナヨクサフジ」という名の草で、ヨーロッパ原産のマメ科ソラマメ属の植物だという。なるほど、こいつらは外来種だったというわけか。では、なぜ嘉瀬川の土手に群生しているかというと、初めは飼料や緑肥作物(田畑の肥料)として利用するため、各地で人為的に導入されたものらしい。それがいつの間にか野生化して、河川敷などに広がったというのだから、早い話が繁殖力の強い新参者。動物でいえば、アライグマみたいなものだろうか。まあ、花の色は美しいのだが、在来種の植物との関係がちと気になるなあ。

それにしても、春のこの時期に咲く雑草の花は、どうして紫色が多いのだろうか? 目につくところでも「レンゲ」や「ホトケノザ」「アザミ」、「ムスカリ」に「カラスノエンドウ」、藪の中によく見かける「ムラサキケマン」など、筆者だっていくらでも思いつくのだ。他にも名前を知らない花がいっぱいある。むろん、白や黄色や赤などの花もあるのだが、鮮やかな新緑の中に咲く紫色の花は、ハッとするほど艶やかで美しい。他の色と違って、絵画を見るようなゴージャス感がある。だからこそ余計に目につくのだろうか?

聞くところによれば、昆虫界で紫色を好むのはミツバチなどのハナバチの仲間だという。紫色の花は複雑な構造をしており、蜜を吸うためには奥深い位置までもぐり込む必要がある。社会性昆虫といわれ家族を構成するハナバチは、家族を養うためたとえ遠くてもちょっと危険でも、せっせと蜜を吸いにやって来る働き者だ。してみると、紫色の花をつける植物は、このハナバチの仲間をターゲットにして花粉を運ばせ、子孫を増やしてきたのかもしれないな。つまり両者は、紫という色で結ばれた共存共栄の関係。そう考えれば、この時期に紫色の花が多い理由も少しは分かる気がするのだが…。

そういえば高山植物にも、紫色や青色系統の花が多いという話を聞く。調べてみると、どうやらこれにはちゃんとした訳があるらしい。つまり、高山帯は平地にくらべ紫外線が強く、ゆえに植物の細胞内には活性酸素が発生する。この活性酸素は体内に増えると、人間だって老化や癌の原因になるという、とんだ悪玉なのだ。なので植物だって当然、わが身を守らにゃならんと考える。そこで青紫色の天然色素であるアントシアニンなどのポリフェノールを合成し、その抗酸化作用で活性酸素の働きを抑えるのだという。結果として高山植物には、紫や青色系統の花が多くなるということらしい。

なるほど紫色系統の花には、アントシアニンなる色素が関係しているのだな。まあ、筆者は素人なので詳しいことは分からないが、ということは紫色の花をつける植物は紫外線に強く、またミツバチなどのハナバチと相性が良いということになる。これも彼らが進化の過程で身につけた、サバイバル戦略なのだろうか。ふむふむ、かの美輪明宏氏ではないが、『紫の履歴書』というわけだな。自然界の花にも様々な色があり、それぞれに生き残るための戦略があるのだろう。だとするとゴージャスな紫色の花は、けっこうタフな生命力を表しているのかもしれないな…。

2025年03月31日

悲運の戦艦「大和」

いよいよ桜も咲いて春本番だ。3月が終わり4月に入ると、気候も好くなり人生がグンと楽しくなる。花のタネの一つも植えたくなる。この美しい日本に生まれて良かった~、なんてしみじみ思う人も多いんじゃなかろうか。もちろん筆者もその一人だが、4月といえばつい思い出すことがある。と言っても、子供の頃の入学式の思い出じゃあない。それは1945年(昭和20)4月7日、鹿児島県坊ノ岬沖で米軍機の攻撃を受けて、海底に沈んだ「戦艦大和」のことだ。

むろん筆者は、「大和」の沈没をリアルタイムで知っている世代ではない。筆者にとっての「大和」は、小学生の頃に写真やイラストで見た勇壮な巨艦であり、プラモのウォーターラインシリーズで作ったことのある、カッコいいフネだった。なんたって、プラモ少年にとり究極の目標は、旧軍の飛行機なら「零戦」、軍艦ならやはり「大和」だったのだ。筆者の場合、重巡「妙高」から同じく「鳥海」と作って、軍艦のメインイベントが「大和」だったね。とにかくこいつは、筆者の知っていた世界中のどの艦と比べても、群を抜いて巨大で美しい形をしていた。

なにしろ全長263メートル、基準排水量65,000トンで、主砲は46センチ砲(45口径)3連装を3基備えた、世界最大最強の戦艦なのだ。主砲の射程距離は42kmだというから、どこまで飛ぶんだよと言いたくなるほど、ある意味で常軌を逸していた。筆者がかつて読んだ児島襄著『戦艦大和』によれば、この艦がそれまでの日本人が生んだ、兵器史上の最高傑作だと言うことがよく分かる。とにかく日米の艦隊決戦に備え、帝国海軍はどエライものを造ったのだ。マトモに戦艦どうしの砲撃戦をやれば、この当時「大和」に勝る敵艦はいなかっただろう。しかし、そこが読み違いというか、アテはずれというか…。

「大和」の悲劇性は結局、〝時代遅れ〟のひと言に尽きるはずだ。世界最強の攻撃力も、戦う相手がなくては活かされない。「大和」が就役した1941年末には、すでに海戦の主力は航空母艦とそこから発艦する航空機が担っており、戦艦が巨砲を撃ち合う時代ではなくなっていたのだ。つまり「大艦巨砲主義」の終わり。戦国時代にたとえれば、足軽鉄砲隊の前には大太刀を振り回す豪傑も、サッパリ役立たずということだ。現に「大和」には誇るべき戦果がない。華々しい戦歴という点では、「宇宙戦艦ヤマト」にはるかに及ばないだろう。そこが悲しいところだ。

太平洋戦争の分水嶺ともなった、1942年6月のミッドウェー海戦では、日米の空母決戦で日本軍が空母4隻を失う大敗を喫したのに、初陣の「大和」ははるか後方でのんびり待機中。山本五十六司令長官が座乗していたからとも言われているが、これでは出し惜しみと言われても仕方がない。なにしろ、一発も大砲を撃ってないのだから。この後「大和」は、南太平洋で日米両軍が激戦を繰り広げる中、トラック島に停泊したまま戦闘には参加していない。全体の指揮を担当していたのだ。これじゃあ「大和ホテル」と陰口を叩かれるわけだ。まあ、居住性は最高だからね。

「大和」がいよいよ最前線に出撃したのは、1944年6月のマリアナ沖海戦だった。だが、このとき最初に発射した主砲の三式弾(対空用)が炸裂したのは、なんと味方機の編隊だったというから残念すぎる。敵機と誤認してしまったわけだ。おまけにこの戦いで米軍の主なターゲットは、日本軍の後方にいた空母部隊。皮肉にも、最前線にいた「大和」はさほど被害を受けず、無事に帰還をしている。一方で空母部隊は壊滅的な損害を被ったわけだから、「大和」は〝用心棒〟の役さえ果たせなかったことになる。どうもドン臭いとしか言いようがない。

不運だったのは、1944年10月のレイテ決戦のときだ。これは、フィリピンのレイテ湾に集結した米軍の上陸部隊を、「大和」「武蔵」らの戦艦を主力にした「栗田艦隊」が強襲し、一挙に殲滅するという作戦だった。「大和」はこのとき先頭に立ってレイテ湾に突入し、撃って撃って撃ちまくるはずだった。つまり、千載一遇の大舞台。だが、そのための犠牲も大きかった。僚艦の「武蔵」は、途中のシブヤン海で「大和」の身代わりとなって沈み、おとり役で敵の空母部隊をレイテ湾から引き離した「小沢艦隊」も壊滅した。こうなれば、あとはレイテ湾に突入するしかない。チャンスは、今だ──! 誰もがそう思ったそのとき、なんと「栗田艦隊」は突然のUターン。「大和」はまたしても、見せ場を逃してしまったのだ。このときの「栗田艦隊」の行動は、いまも歴史の謎として残ったままだが、要は指揮官の判断ミスという奴だろうなあ…。

世界無双の巨砲を持ちながら、使いようがない。そんな「大和」に残された最後の道は、沖縄への水上特攻というものだった。1945年4月1日、米軍はいよいよ沖縄本島へ上陸した。「大和」に下された命令は沖縄の敵の泊地に突入し、艦そのものを乗り上げて陸砲台となり、ひたすら撃ちまくれというものだった。つまり、艦による特攻作戦だ。しかしそもそも「大和」は、艦隊決戦のため膨大な資材と日本人の知力を結集して造られた、最後の切り札とも言うべき戦艦。それを陸砲台になれと言うのだから、ムチャクチャな話だ。帝国海軍も、もう自暴自棄としか言いようがない。

かくして1945年4月6日の早朝、「大和」は出航した。乗組員の総数は3,332人。「残念、あと一人で3,333だったのに!」などと言うべからず。全員が死を決意した悲壮な出撃だったのだ。だがこのとき乗艦していた、吉田満氏の著者『戦艦大和ノ最期』を読むと、この理不尽な作戦に心の葛藤を抱えつつも、誰もが旺盛な戦意と使命感を持っていたことが分かる。彼らは自分が死ぬことで、次代の日本の礎になると信じていたのだ。泣けるじゃないか。航空機の援護もない「大和」は結局、押し寄せた米軍機の猛攻により4月7日、沖縄のはるか手前の鹿児島県坊ノ岬沖で沈む。「大和」は最後まで悲運の戦艦だった。だが後世に生きるわれわれは、日本の再生を信じ「大和」と共に散った3,056人の将兵のことを、決して忘れてはならない。それが供養というものなのだろう。

2025年03月03日

スクリーンの中のサムライ

佐賀県人が必読の書といえば、やはり『葉隠』だろう。武士道の心得を説いた古典で、そこには太平の世の中で武士としてどう生きるか、ということが書かれている。まあ、取っつき難いといえば取っつき難いが、読んでみれば現代人もうなずける、有益な言葉のオンパレードだ。迷ったときや行き詰ったときなどに読むと、心がスカッとするような言葉が必ず見つかる。

その『葉隠』の視点から、古今の名作映画を読み解くという、面白い電子ブックが出た。AmazonのKindle版、『スクリーンの中のサムライ』がそれだ。これは邦画や洋画を問わず、誰もがよく知っている映画の中から、〝サムライ的〟要素を探り出そうというもの。読んでみれば「なるほど!」と感心したり、「そんなバカな!」と首を横に降ったり、反応は人それぞれかもしれない。だが、そこが面白い。

つまり映画作品を通して、『葉隠』に書かれた数々の名言に触れ、あれこれ思考の幅を広げられるのが、この本の最大の魅力なのだ。そこからは、映画の見方が変わったり、現代人が忘れたものが見つかったり、また、佐賀藩の武士の意外な素顔が覗いたりもする。引用された『葉隠』の一節には、平易な現代語訳も付いているので、古文に頭をヒネることもない。名作映画と名作古典との両方が楽しめる一冊として、ぜひこの本をオススメしたい!

2025年02月28日

心落ち着く雨のサウンド

最近、YouTubeで筆者のお気に入りになっているのが「雨音」のBGMだ。これを検索すると、「窓越しの雨音」とか「トタン屋根の雨音」とか「雪まじりの柔らかい雨音」とか、同じ雨の音でも種々様々な雨音が見つかる。どれもだいたい3時間ほどの長さで、静止した雨の情景などを背景に、ただ静かに雨音が流れるという作りになっている。じつにシンプルだが、これが良いんだよなあ。何というか心が落ち着くというか、癒されるというか…。パソコンで作業をしている間これを流していると、集中力がぐんと高まるのを感じるのだ。

外はスカッと晴れているのに、室内で雨音を聴きながらデスクワークする──。まあ考えてみれば不健康な話だが、これで作業効率が良くなるのなら悪くはない。それにしても、雨音はどうしてこうも人の心を落ち着かせるのだろうか。これは筆者だけのヤバい心の病気なのか、それとも万人に共通する心理効果なのか? ああ、それを考えると夜も眠れない…。というほどでもないが、そんな時こそ雨音のBGMを聴くとグッスリ眠れるのだ。雨音にはまた、催眠効果もあるんだよなあ。

調べてみると、これはかの有名な寺田寅彦も、随筆で同じようなことを書いているから、どうやら筆者だけの心の病気ではないらしい。まあ、雨音といっても雨そのものの音ではなく、実際は雨つぶが地上に落ちて、地面や草木や家の屋根などに当たるときの音なんだけどね。このときの、ピチピチとかポツポツとかザーザーとかいう音が、静かなささやきとなって聞こえてくると、なぜか火照っていた心も冷やされ、深い安らぎを覚えるというわけだ。そういえば、かつて小林麻美の「雨音はショパンの調べ」という歌が、流行ったこともあったが、あれはドラムビートの効いた本降りのイメージだったっけ…。

そこへいくと、本家・ショパンのピアノ曲「雨だれ」は、優しく降り続く雨を感じさせる。心を癒してくれる雨音とは、やはり夕立のような土砂降りではなく、シトシトと草木を濡らすこうした雨なのだな。聞くところによれば、どうやら雨音には人の耳では聴き取れないような、高周波が含まれているという。ホンマかいなと思い筆者が調べてみると、これは「ハイパーソニック」と呼ばれるものらしい。人の耳に聴こえる音の周波数は、20Hz〜20kHzと言われているが、ハイパーソニックとは20kHz以上の周波数の音を呼ぶのだとか。つまり、雨音に含まれるこのハイパーソニックに触れると、人の脳がα波を発し身体がリラックス状態になるというのだ。なるほど、そうだったのか…。

また、雨音には「1/fゆらぎ(エフぶんのいちゆらぎ)」という、「音のゆらぎ」が含まれているともいう。これは自然音の中にある、「規則的な音」と「不規則な音」が調和している状態のこと。この「音のゆらぎ」が人を心地良くさせ、自律神経を整えてリラックスさせるのだという。なので、静かな雨音や川のせせらぎの音、砂浜を洗う波の音などを、人は何時間でもぼんやり聴いていられるのだな。驚くべきことに、世の中には「1/fゆらぎ」を持つ声の歌手もいるらしく、その代表格として美空ひばりや宇多田ヒカル、MISIAなどの名前が挙がっている。へえ!と感心するしかないが、筆者的には大滝詠一の「雨のウェンズデイ」を聴くと、ずいぶんとリラックスできるのだ。

まあ、研究者の分析はなんとなく理解できたが、中には雨音を聞いて憂鬱になる人だっているだろう。これは人それぞれの性格や普段の行動パターンによっても、いろいろ違いがありそうだ。筆者のように、根がインドア派でデスクワーク一筋のタイプは、雨音を聴くとなぜか心が安らぎ、急に哲学者にでもなったような気分になる。特に深夜にこれを聴くと、雨の日が永遠に続けば良いのになどと思ってしまうのだ。一方でアウトドア派で活動的なタイプは、やっぱり雨音を聴くと憂鬱になるのではなかろうか。中にはストレスを感じたり、じっとしていられなくなる人もいるかもしれないな。

とはいえ、YouTubeにこれだけ多くの「雨音」がアップされているところを見ると、それだけ需要が多いということなのだろう。筆者のような夜ふかし人間は別として、やはり人は夜ともなればグッスリと眠りたいもの。そんな人には、就寝前の「雨音」がおすすめだ。昼間溜め込んだストレスを洗い流し、熱くなった脳をクールダウンさせる雨音は、きっと現代人を深い眠りの淵へといざなってくれるはず。とにかくインドア派もアウトドア派も、睡眠だけは大事にしたいのでね。

2025年01月31日

本が大好き、江戸時代

NHKの今年の大河ドラマ、『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』が1月5日から始まったが、今のところ筆者の期待通りなかなか面白い。なにしろ舞台は、これまでの大河で描かれなかった江戸時代の吉原遊廓。しかも、主人公やそれを取り巻く連中は、いわば風俗業で生きている町人たちだ。吉原に暮らす女郎たちの実態や、その哀れな陰の部分もちゃんと描かれており、斬新といえば斬新なドラマになっている。初回でいきなり、遺棄された4人の女郎の全裸死体が出てきたときには、さすがの筆者もギョギョッ!とわが目を疑ったけど。

しかし昨年の『光る君へ』が、平安時代の優雅な王朝モノだったのに比べ、今回はのちに江戸の出版王となる蔦屋重三郎の出世物語なのだから、NHKもずいぶん大胆なシフトチェンジをしたもんだ。ここは筆者も大いに評価したい。なんたって手垢のついた戦国モノや幕末モノは、もう視聴者も飽き飽きしている(にもかかわらず、来年はまた『豊臣兄弟!』てのをやるらしいが…)。なので今回の『べらぼう』では、われわれの知らない江戸時代中期の町人文化を、ぜひ深掘りして見せてほしいね。視聴者はつねに新しいものを求めている!

そんな『べらぼう』では、これまで筆者が観て印象に残ったシーンがいくつかあった。女郎の全裸死体もその一つだが、実はちょっと驚いたのが、貸本屋を営む重三郎が遊廓の女郎たちに、持ってきた本を見せていたシーンだ。女郎たちはそれぞれ好きな本を開いて見入っていたが、注目すべきは彼女たちがみな文字を読めていたこと。女郎といえば金のため親から遊廓に売られた、いわば底辺階級の女性たちだ。それなのに、いくら草双紙とはいえ人並みに読書をするのだから、さすがと言うかへえ?と言うか、筆者もちと感心させられたってわけ。

調べてみるとどうやら、吉原の遊女というのはほぼ全員が読み書きが出来たらしい。意外な事実だが、それには理由があったのだ。というのも風俗嬢の彼女らにとって、いちばん大事なのは贔屓にしてくれるお客。サービスするのはもちろんだが、お客にはリピーターになってもらわなければ困る。そこで必要になるのが、また来てねというラブレターだ。美しい字のそんな手紙を貰ったら、男だって悪い気はしないし、また行こうかなという気にもなる(バカだなあ)。なので、彼女らは遊廓に入ったときから、せっせと読み書きを勉強していたというわけ。美人で読み書きそろばんが出来る女性は、商人に身請けされて妻になるケースもあったという。

そもそも、江戸時代というのは庶民レベルでも、識字率はそうとう高かったようだ。同時代のイギリスやフランスなどの識字率が30パーセント以下だったのに比べ、江戸時代の日本では60パーセントを超えていたという説もある。まあ、正確な統計などない時代だし、都会と地方では格差もあったはずだから、真偽のほどは不明だとしても、当時の日本が読書大国だったことは間違いない事実だろう。なにしろ、武士階級なら子供の頃から藩校で勉強をしているし、町人や農民の子はあちこちにある寺子屋で読み書きを習っている。勉強好きは日本人の伝統だったのだ。

なので、江戸時代の日本が読書大国になったのは、当然といえば当然だったのだろう。元禄期(1688〜1704)は京・大坂の上方が出版業の中心だったようだが、やがて宝暦~天明期(1751〜1789)の田沼意次の時代に、江戸の出版業界が活況を呈するようになる。ここに、蔦屋重三郎が登場するというわけだ。ドラマでは貸本屋をやっていた重三郎だが、当時の貸本はとても人気があったという。なにしろ本を買うより安いし、デリバリーはしてくれるし、読む方にとって便利なことこの上ない。遊廓や商家はもちろんのこと、貸本屋は大名屋敷などにも出入りしていたらしい。そこには参勤交代で田舎から出て来た武士が、ヒマを持て余してゴロゴロしていたからね。江戸の最新刊が読めるとなれば、彼らも大喜びだったはずだ。

それにしても、当時の人々はどんな本を読んでいたのだろうか? 寛永4年(1627)に吉田光由が著してロングセラーになったのが、意外や『塵劫記』という算術についての解説書。このあたりが江戸文化の面白いところだ。また、著名作家としては井原西鶴の『好色一代男』が天和2年(1682)、『日本永代蔵』が貞享5年(1688)に出ている。貝原益軒の健康ガイドブック『養生訓』は正徳2年(1712)。蔦屋重三郎が生きた18世紀後半になると、かの『ターヘル・アナトミア』の翻訳本『解体新書』が安永3年(1774)に、上田秋成の小説『雨月物語』が安永5年(1776)に刊行されている。

重三郎自身が関わった作家で、有名人といえばまず山東京伝だろうか。二人はタッグを組んで数々のベストセラーを出したが、田沼意次に代わって幕府の老中になった、堅物・松平定信の「寛政の改革(1787〜1793」により、厳しい制限や処罰を受けた。当時は「言論・表現の自由」なんて言えなかったからなあ。だが、重三郎が育てた作家たちはのちに才能を開花させ、寛政9年(1797)の彼の死後、十返舎一九が書いた『東海道中膝栗毛』が、享和2年(1802)から出版されて大ベストセラーに。曲亭馬琴が心血を注いだ『南総里見八犬伝』は、文化11年(1814)から28年をかけて刊行され、江戸文学を代表する作品となった。こうしてみるとこの時代には、庶民向けの草双紙や物語を読ませる小説から、マニア向けの研究書まで、実にさまざまな本が読まれていたんだな。

2024年12月31日

昭和100年、バンザイ!

令和6年もいよいよ終わり、新しい年が始まる。この令和7年は西暦でいえば2025年で、1926年の昭和元年から数えて100年目にあたる。つまり、昭和100年なのだ。筆者のような昭和生まれにとって、これは何ともめでたい気がするなあ。昭和64年1月7日に昭和天皇が崩御され、翌日から平成が始まったのだが、思えば昭和世代はその日以来、どこか違う土地に強制移住させられたような、微妙なサビしさを感じて来たのだ。ああ、いつか生まれた土地に帰りたい、なんてね。

その意味で昭和100年は、忘れていた時代の景色を思い出させる、区切りのいい一年になりそうだ。なんたって、64年間も続いた昭和の時代だ。人間ならば、ざっと二世代。その間に生まれた男女は筆者を含め、今や日本人の圧倒的多数を占めるだろう。しかも、激動の波はあまりに大きかった。昭和5年の大恐慌に始まり、翌6年に勃発した満州事変からの中国大陸の戦火は、やがて日中戦争や米英を相手にした太平洋戦争へと広がる。そして昭和20年の壊滅的な敗戦の後、焼け跡から復興した日本は驚異的な高度経済成長時代を経て、ついには世界第2位の経済大国に成長。昭和の終わり頃には、バブル景気なんてのもあったっけ。まるでジェットコースターだな。

なので戦後生まれの筆者には、昭和といえば経済がグングン上り坂で、華やかな大衆文化が花開いた時代というイメージが強いのだ。つまり好景気の時代ってわけ。音楽だってJ-POPなんて言葉もまだ一般的ではなく、人々は今でいう「昭和歌謡」を老いも若きも歌っていた。こうなると考えられるのは、2025年に到来する「昭和歌謡」の大ブームだ。テレビの地上波番組では前年あたりからその傾向が見られたが、いよいよ昭和100年を迎えて、本格的に懐かしい「昭和歌謡」が復活するんじゃなかろうか。

なんたって、昭和の歌謡曲には名曲が多い。演歌系にポップス系、フォーク系にニューミュージック系など、色とりどりの歌謡曲は歌詞もメロディも歌いやすく、しかも短い中に工夫を凝らした作りになっている。昭和の人々は子供から大人まで同じ歌を口ずさみ、それを一つの時代の記念碑として来たのだ。年末のレコード大賞や紅白歌合戦では、まるで一年を総括するように、その年の代表的なヒット曲が歌われ、国民はそれらの歌を聴きながら自分の一年を振り返った。「歌は世につれ、世は歌につれ」なんて言葉もあったもんなあ。

それもこれも昭和の歌謡曲には、万人の心を掴む魅力があったからだろう。それがいつの間にか「歌謡曲」というジャンルが消え去り、J-POPというものに置き換わってしまった。世の中の一部の世代にはバカ受けするが、ほかの世代はまるで蚊帳の外という曲ばかりが増え、いつかレコード大賞も紅白歌合戦も空洞化してしまったのだ。つまり、ほとんどの人が今年流行った歌が分からない。国民は自分の一年を振り返る歌を、昭和という時代とともに喪失してしまったわけだ。これを音楽の進化と言うのだろうか…?

ところが近年、音楽シーンに大きな変化があらわれた。YouTubeのおかげで、昭和の歌謡曲がいつでも聴ける環境が出来たのだ。老いも若きも外国人もクリックひとつで、気軽にあの時代の音楽を聴けるようになり、忘れていた名曲が蘇ったというわけ。これは革命的だったね。違法アップロードから合法的なものまで、今やYouTubeは「昭和歌謡」のパラダイスだ。当時を懐かしむリアルタイム世代から、初めて聴いて新鮮さを感じる若い世代、また外国人でこれにハマる人々など、再評価の声は大いに高まっている。なんといっても、歌詞もメロディも聴きやすく歌いやすい曲ばかり。筆者的には、ぜひ「昭和歌謡」の大ブームが起きて欲しいね。

他にも昭和といえば、若い男たちの長髪にベルボトムといったヒッピースタイルや、若い女の子のミニスカートブームもあったし、ブーツが流行ったりもしたなあ。そうそう、サイケデリックファッションってのもあったっけ。また、アンノン族がスカした格好(失礼!)で、わけもなく田舎をブラついたりもしたものだ。ファッションのトレンドは繰り返すと言うから、こうした昭和スタイルが手を替え品を替えて、再登場することも十分に考えられるな。そうなると筆者としては、ミニスカートブームの再来が待ち遠しい。

とにかく昭和の良さは、現代人が失くしたり忘れたりしたものを、思い出させてくれる点にあるのだろう。そこには温かな手触りがあり、アナログの人間くささがあり、活気に満ちた若者の文化があり、懐かしくも混沌とした風景があった。泥だらけでもとにかく前進する、ラグビーのフォワードのような勢いがあった。少しばかりカッコ悪くても良いじゃないか。昭和100年を契機に、日本人みんなであの頃の上り坂の気概を取り戻したいものだ。

2024年11月30日

出掛けるなら紅葉見物

先週、筆者は車で大分県の耶馬渓を通った。耶馬渓といえば紅葉の名所として知られるが、11月の下旬だというのに木々の色はあまり鮮やかではなかったね。今年の秋が暖かすぎたのか、通った場所が悪かったのか、それともすでにピークを過ぎたのか、これぞ〝耶馬溪の紅葉〟という景色が見られなかったのはちと残念だ。だが調べてみると、今年はどこも平年より紅葉の見頃が遅いのだとか。そういえば筆者宅の近所にある神社のイチョウも、まだ葉っぱがまっ黄色という感じではないなあ。

やはり色鮮やかな紅葉というのは、日本の秋を彩る大事な要素だ。赤に黄色にオレンジにと、山肌に種々の色が混ざり合う景観は、他の季節には絶対に見られない美しさだろう。晩秋の澄んだ空気の中でそれらを眺めると、人間の荒んだ心も癒されるというもの。遅くとも街にジングルベルが流れ始める、12月の前には見頃を迎えて欲しいね。特に昨今は紅葉見物を目的に訪れる、外国人観光客も増えているというし、彼らにも日本の大自然の奥深さをぜひ見て貰いたい。紅葉を眺めながら日本酒で一杯なんて、いい思い出になると思うのだが…。

むろん、外国にも紅葉はある。だが、それも東アジアの沿岸部や北米、ヨーロッパの一部に限られるという。しかも決定的に違うのが植生で、秋に紅葉する落葉広葉樹が日本は26種類もあるのに比べ、欧米などはその半分の13種類ほどらしい。たとえれば、日本が26色のクレヨンを持っているのに、あちらは13色しかないようなもの。大自然のキャンバスに絵を描くにも、表現力に大きな差があるというわけだ。なので、カナダのメープル街道の紅葉がメープル一色なのに対し、日本の日光いろは坂では、赤から黄まで様々な木の葉の色が混じり合い、美しいグラデーションを見せてくれるのだ。

筆者もこれまでいろいろな名所に出かけたが、日光のいろは坂といえば紅葉もさりながら、あの曲がりくねった坂道と車の大渋滞には参った記憶がある。これは東京から近いせいもあって、シーズンには人々が車で押し寄せ、数珠つなぎになってしまうから。ドライブする場合は道の駅など、トイレの場所をよく確かめておきたいね。しかし、やはり色が美しかったのは、信州や東北地方の山々だろうか。何というかあちらの紅葉は、赤の色が特別濃いような気がしたものだ。これは、昼夜の寒暖差が大きくなると、葉の中に含まれる赤い色素「アントシアニン」が増加するため。つまり朝晩はビシッと寒く、昼は太陽の光が十分なことが、美しい赤い紅葉を生み出す条件らしい。そういう意味では、信州や東北は恵まれているのだな。

安芸の宮島も紅葉で知られているが、筆者はまだ当地へは行ったことがない。なにしろ、宮島といえば紅葉の他に厳島神社の鹿も有名で、紅葉と鹿は日本人にはなじみの深い取り合わせだ。「奥山に 紅葉踏みわけ鳴く鹿の 声きく時ぞ秋は悲しき」は、百人一首の中にある猿丸太夫の一首。この歌にちなむのか、花札の十月の絵札にも紅葉と鹿が描いてある。その取り合わせのオツな風情を味わいに、一度くらい紅葉の季節の宮島を訪ねてみたいものだ。ただし筆者だって、当地の銘菓「もみじ饅頭」は食べたことがある。これはあくまで個人的な見解だが、「もみじ饅頭」と浅草銘菓の「人形焼」は、目をつぶって食べると区別がつかないんだが、どうだろう…?

もちろん、わが地元の佐賀県にもいくつもの名所がある。筆者がかつて訪れこれはスゴイ!と感動したのは、基山町にある大興善寺で、ここの裏山を真っ赤に染めた紅葉は美しかったね。大興善寺は、奈良時代の養老元年(717年)に創建されたという、天台宗の古刹。寺といえば山水などの庭園をイメージしがちだが、ここは契山(ちぎりやま)という山の麓一帯が、「契園」という山林植物園になっており、山寺の建物と木々の紅葉がシックに溶け合って、美しい景色を見せてくれるのだ。なのでここに来れば、山歩きと紅葉見物の両方が楽しめるというわけ。

あと、もう一か所を挙げるとするなら、やっぱり武雄市の「御船山楽園」だろうか。ここは標高210mという御船山の断崖の麓に、武雄領主・鍋島茂義が3年の歳月をかけて完成させたという、広大でぜいたくな造りの日本庭園だ。とにかく山水画のような姿の御船山と、それを鏡のように映す鏡池と、その周縁を真っ赤に彩る紅葉の取り合わせは、思わずため息が出るほど美しい。池の周りの散策ルートを一周すれば、誰だって「日本人に生まれて良かったぁ!」と、感動するんじゃなかろうか。むろん、筆者もそう叫んだのだが。いや、外国の観光客だって「日本人に生まれて──」とは言わないが、「オー、アメージング!」と、きっと叫ぶに違いない。

まあともかく、幸か不幸か今年の紅葉は遅れているようだ。花の命じゃないけれど、紅葉の見頃もあっという間。葉が枯れて木枯らしで吹き飛ばされては、あとの祭りというものだ。今のうちに名所の情報を集めて、筆者もどこかへ出かけようかな。

2024年10月31日

がんばれ、時代劇!

先日、なにかと話題の映画『侍タイムスリッパー』を観てきた。最近は映画といえば、自宅のモニターで配信を観るのが当たり前なので、郊外のシネコンまで出掛けたのは久しぶりだったね。では、筆者がなぜ映画館までわざわざ出掛けたかというと、それにはちと理由があったのだ。というのもこの映画、安田淳一なる米農家の人物が、一人でカネを集め脚本・監督・撮影・編集など11役以上をこなし、情熱で創り上げたというのだ。当然、インディーズ作品ということになる。これには筆者も、興味を抱かざるを得ないではないか。

ただしへそ曲がりの筆者は当初、それほど期待していたわけではなかった。ユーチューブの予告編によれば、主人公は幕末に生きていた会津藩の侍で、その男がカミナリに打たれた衝撃で、現代の時代劇撮影所にタイムスリップするという話なのだ。しかしこのシチュエーションは、あまりに使い古されたアイディア。似たような設定の映画は、ほかにゴマンとある。そこから生まれた騒動を描くだけのドタバタコメディなら、ちょっと残念だなと筆者は思っていた。だが、映画館のシートにもたれてこの映画を見るうち、筆者の予想は良い方に裏切られていく。

主人公の名前は会津藩士・高坂新左衛門。家老の密命を受け、同僚と二人で長州藩の風見恭一郎を襲うが、斬り合いの最中に落雷に遭い、気がつけばそこは東映京都の時代劇撮影所。エキストラと間違われ慌てて退散するものの、新左衛門は壁のポスターで今が150年後の世界であり、江戸幕府がとうの昔に滅亡したことを知る。会津藩は佐幕派の雄藩であり、これには大ショックだろうね。失意のうちに行き着いた寺の門前で、そこの住職に救われた新左衛門は、雑用係として働くうち、ひょんなことから撮影所の斬られ役に採用される。頭の髷と剣の腕前を見込まれたというわけ。周囲の人々に助けられて彼は、やがて時代劇専門の斬られ役として生きて行く決心をする…。

主演の高坂新左衛門を演じるのは、テレビの時代劇で知られる山口馬木也。筆者的にはこの人、かつて藤田まこと主演のドラマ『剣客商売』で、主人公・秋山小兵衛の息子、大治郎を演じた役者として記憶がある。ほかに顔を知っていた役者といえば、新左衛門の敵役・風見恭一郎を演じた冨家ノリマサくらいかな。この二人以外の出演者は、失礼だが筆者がまったく知らない無名の人ばかり。製作費2600万円の超低予算映画だから、まあ仕方がないといえば仕方がないのだろう。それなのに誰もが演技のクオリティがしっかりしているのは、日本には無名でも実力のある役者が大勢いるということか。

だが、なによりこの映画で光るのは、やはり高坂新左衛門役の山口馬木也の熱演だろう。何といっても新左衛門は、幕末から一気に現代に飛び出して来た東北の田舎武士だ。見るもの聞くもの食べるもの、どれを取ってもカルチャーショックの連続で、その度に彼が引き起こすトンチンカンな騒動が、客席にほのぼのとした笑いを振りまく。テレビでは真面目な役の多かった人が、ここではコミカルな演技も見せてくれるのが楽しい。そのギャップに、こちらも自然と笑みがこぼれてしまう。映画の主演は初めてという苦労人の山口馬木也、この作品をきっかけに役柄の幅も広がるのではなかろうか。

とはいえ、この映画の本質はやはり時代劇への〝愛〟なのだろう。低予算にもかかわらず、セットも小道具も衣装も決して安っぽくないのは、映画の脚本を読んだ東映京都撮影所が、全面協力してくれたからだという。映画を観て感じるのは、「時代劇万歳!」という安田監督の情熱だ。その熱い〝愛〟が撮影所に働く人々の心を動かし、映画製作を実現させる後押しになったのだとか。なにしろ日本では、今や時代劇映画は絶滅危惧種のようなもの。その時代劇の製作現場の裏方を主役にして、米農家の男が貯金を取り崩しマイカーを売り払い、一本の映画を撮ろうというのだから、撮影所の人々も黙っていられなかったのだろう。

この映画がただのドタバタコメディでないのは、ラストの高坂新左衛門と風見恭一郎との対決シーンをみればよく分かる。とにかくシリアスで真に迫っている。この殺陣を観るだけでも、金を払って映画館に入る価値があるというものだ。やはり時代劇の見せ場は、これなんだよな。さすが安田監督は、ツボをちゃんと心得ている。だが、笑いあり涙ありチャンバラありのこの映画、観終わった後に残るホノボノ感は、どこか山田洋次監督の人情喜劇にも似ているのだ。そう感じたのは、きっと筆者だけではないはず。最初はたった1館からスタートした『侍タイムスリッパー』、現在では全国での上映が300館以上だというから、さらに広がって欲しいね。

この映画は、カナダの「第28回ファンタジア国際映画祭」で観客賞金賞を受賞しており、ゲストで招かれた主演の山口氏は感激の涙をこぼしていた。カナダ人にも時代劇の良さは伝わるのだろう。そういえば、最近では真田広之が主演・プロデューサーを務めた『SHOGUN 将軍』が、アメリカのエミー賞の18部門を受賞している。なんだか時代劇復活の波が、来ているような気もするなあ。かつての三船敏郎もそうだったが、そもそも「サムライ」の映画は外国人にも人気が高い。国内外で再評価の機運が高まれば、筆者としても嬉しいのだが。

2024年09月30日

『八犬伝』の作者は曲亭馬琴

ネットのニュースによれば、10月下旬から映画『八犬伝』が公開されるらしい。『八犬伝』といえば筆者の大好きな物語だ。原作のタイトルは『南総里見八犬伝』といい、かの曲亭馬琴の代表作とされる伝奇小説である。今から200年ほど前に書かれたこの本は、全98巻・106冊という驚異的大長編小説としても知られている。そういえば、2023年にNHKで放送された朝ドラ『らんまん』では、主人公の妻・寿恵子さんの愛読書でもあったっけ。つまり日本人にとっては、誰もが知る国民文学の一つというわけだ。

筆者はこの物語が子供の頃から大好きで、小学生のとき現代語に訳した本を自分で買って読んだものだ。芳流閣の大屋根の上で犬塚信乃と犬飼現八が闘う場面では、胸がドキドキしたのを覚えている。もっとも、その本は子供向けに短く抄訳したものだったので、その後、大人になってから分厚い現代語訳の本を買い直したりした(長過ぎて全部読んでないけど)。さらには先代・市川猿之助が大活躍をした、スーパー歌舞伎『八犬伝』も新橋演舞場で観ている。あれは暗い空間にレーザー光線が走ったりする、とても幻想的な舞台だったなあ…。

この物語はこれまで何回も映画化されて来たが、今やアメリカで大スターになった真田広之も、若い頃に『里見八犬伝』という作品で薬師丸ひろ子と共演している。そういえばテレビでも、『新八犬伝』という人形劇をやっていた。で、今回公開される『八犬伝』だが、ネットの予告動画を見ると、主人公は役所広司演じる馬琴先生その人のようだ。つまり、どうやらこの小説の生みの親である、曲亭馬琴という人物の人生を描きながら、そこに物語の壮大な世界を重ね合わせるという趣向らしい。いや、面白そうじゃないの。この小説の挿絵を描いた葛飾北斎も登場するようだし、完成まで28年をかけたという物語の誕生秘話を、筆者もぜひスクリーンで楽しみたいね。

ただちょっと引っ掛かるのが、予告編にクレジットされた主人公の名前だ。そこには「戯作者・滝沢馬琴」と書かれている。まあ、筆者も子供の頃から教科書などでそう教えられて来たのだが、大人になって改めて考えればやはりこの名前はおかしい。もうそろそろ世の中も「曲亭馬琴」に統一すべきだと思う。そもそもこの人は武家の出で、「曲亭馬琴」が戯作者としてのペンネーム、本名を滝沢興邦(のちに解)という。それを苗字だけ本名を引っ張り出して来て、「滝沢馬琴」と呼ぶのはやっぱり変じゃないのかな?

似たような例で、むかしは浮世絵師の「歌川広重」を「安藤広重」と呼んでいたが、これだってれっきとした歌川派の絵師なのに、なぜか本名の安藤重右衛門から「安藤」だけを引っ張って来ていた。後世の誰かが誤ってそうしたのだろうが、今では「歌川広重」と正しく呼ぶようになっている。それでいいのだ。たとえば筆者の好きな作家の江戸川乱歩だって、本名が平井太郎だからと言って「平井乱歩」とは呼ばれないし、同じく三島由紀夫も、本名が平岡公威だからと言って「平岡由紀夫」と呼ぶ者はいない。なので江戸時代の大作家・馬琴先生も、やはり正しく「曲亭馬琴」と呼ぶべきだろう。

しかし、それにしてもこの『南総里見八犬伝』という小説が、完成までに28年を要したというのは驚きだ。47歳でこの小説を書き始め75歳で完成というのだから、馬琴先生の粘り腰には敬服するしかない。だいいち当時の医学の水準は、現在とはずいぶん違うはずだ。ひとつ間違えれば、未完のまま終わっていてもおかしくはない。執念の賜物なのか、書き出したら止まらないタイプなのか、あるいはベストセラーゆえ版元に尻を叩かれ続けたのか…。理由はいろいろあるにせよ、28年かけて一つの物語を完成させるには、並大抵ではない苦労があったはずだ。

その苦労の中でも最大の危機が、彼が73歳のとき両眼を失明したことだろう。これは執筆業にとっては大ピンチ。書くことはもちろん、資料を読むことも出来ないわけで、このままでは大長編小説が〝尻切れとんぼ〟になってしまう。ベートーベンが聴覚を失ったようなものだが、天才作曲家は頭に浮かんだ楽譜を、そのまま五線紙に書き写すことが出来る。馬琴先生の場合は、これを口述筆記という手で乗り切った。代筆してくれたのは亡き一人息子の妻・お路。この人は医師の娘なので、それなりの教養はあったと思うが、やっぱり老いた大小説家の口述筆記なんて、想像するだけで大変そうだ。「そんな字も知らねえのか、バカヤロー!」なんてね。今度の映画では、そうした創作秘話も描かれるようなので、筆者は今から楽しみにしている。

『南総里見八犬伝』の舞台となった「南総」とは、現在の千葉県・房総半島の南部に当たる。ここら辺りは温暖な地で、自称〝房総半島評論家〟の筆者も何度か訪れたことがある。聞くところによれば物語の重要な舞台である富山(とみさん)には、登場人物である伏姫と犬の八房が隠れたとされる籠穴があるという。フィクションがいつの間にか伝説となった、「お宮の松」みたいなものだろうが、筆者はあいにくこの場所には行ったことがない。機会があれば、話のタネに一度訪れてみたいものだ。

2024年08月31日

カナブンはどこへ行った?

暑かった夏もいよいよ終わりが近づいた。うるさかったセミの声も、それまでのアブラゼミやクマゼミから、主役がツクツクホウシに交代したようだ。というか散歩をしていると、セミの声より草むらのコオロギの声が、このごろは大きくなったのを感じる。まさに「夏の終わりのハーモニー」だ。そういえば筆者は昨日、ベランダで死んだアブラゼミの死骸を見つけたが、夜のうちに窓明かりに引かれて飛んで来たのだろうか。まあ、最近の家の窓はどこも網戸付きのアルミサッシだから、こうしたセミなどが室内に侵入することはまずなくなった。スマンな、昆虫どもよ。

だが、まだ家にクーラーのなかった筆者の子供の頃は、風通しのため窓を開けたりしていたから、夜になるといろんな虫が飛び込んで来たりした。なんと言っても、佐賀県は自然が豊富だからね。そいつらは天井の電球や蛍光灯にぶつかっては、コツコツと音を立てたりしていたな。セミや蛾やトンボにガガンボ、ときにはカブトムシが飛んで来たこともあったっけ。もっとも、カブトムシが来ることなどはレアケースで、見つけたときは「ヤッター!」と、クジに当たったような気分だった。その代わりのはずれクジじゃないが、いちばん数が多いのはカナブンだったなあ。

カナブンはカブトムシやクワガタと同じ甲虫だが、彼らのように頭に立派なツノがあるわけでもなく、体もまたひとまわり小さいので、筆者のような子供にはあまり魅力がなかった。むろん、捕まえて飼育するなどはとんでもない。とにかく、毎晩のように飛び込んで来る厄介者で、魚でいえば雑魚のような位置づけだったな。ただ、体の色に緑色や茶色といったバリエーションがあり、表面が磨いた金属のようにキラキラと輝くので、その美しさだけが取り柄といえば取り柄だったが…。そのカナブンを、筆者は最近すっかり見なくなった気がする。

不思議なのは、夏の夜にかつてあれほど光を求めて集まったカナブンが、このごろパッタリ身の回りから姿を消したことだ。そんなはずはと思ったが、気がつけばそうなっている。ひょっとして日本のカナブンは、数が減っているのだろうか? ウィキペディアで調べるとカナブンは、『ファーブル昆虫記』でおなじみのハナムグリの一種だという。しかも、意外なことに幼虫の生態は長いこと不明で、《2009年に昆虫写真家の鈴木知之が、クズ群落の下において野生におけるカナブンの幼虫を世界で初めて発見した》とある。2009年といえばつい十数年前だから、ずいぶん長いことカナブンは謎の昆虫だったわけだ。

この幼虫はクズ群落の下でクズの葉の腐葉土を食べて育ち、冬は地中に潜るという生活をして成長するらしい。カブトムシと同じ腐葉土では、成虫まで飼育することは困難だという。ということはカナブンは、よほどクズの葉が好きなんだな。クズといえば、日本中いたるところに自生する生命力の強い野草なので、カナブンの幼虫のベッドには事欠かないと思うのだが、どうもそうではないようだ。近年は山野を切り開いて、ソーラーパネルを設置するところが増えているし、それでなくとも日本列島には、宅地化がどんどん進行中だ。クズの生い茂る原野が減り、その結果としてカナブンの数が減っているとすれば、ちょっと気になる話じゃないか。

ところで筆者はこれまで、カナブンとコガネムシは同じものだと思っていた。童謡の「♪こがね虫〜は、金持ちだ〜」や、高浜虚子の俳句「金亀虫 擲つ闇の 深さかな」に出て来るあのコガネムシは、てっきりカナブンのことだと思っていたのだ。なぜならカナブンの体は、黄金色に輝いているからなあ。ところがどうも、両者は別物らしいのだ。ネットの図鑑で調べてみると、こいつらは見た目はソックリだが、カナブンが土壌の改善をしてくれる益虫なのに対し、コガネムシは草花を荒らす害虫だとある。まるでサンダ対ガイラみたいな関係だが、いったいどこがどう違うのだろうか?

まずカナブンの成虫の主食だが、好物はクヌギ・ナラなど広葉樹の樹液。夏になるとこうした樹の幹に集まっては、カブトムシやクワガタと一緒にナメナメしている。けっして葉っぱなどをかじったりはしないのだ。また幼虫は前述したようにクズの腐葉土などを食べ、地中の有機物を分解して土壌の改善に貢献する優等生。文句のつけようがない。それにひきかえ、コガネムシの成虫の主食は植物の葉っぱ。園芸家が丹精込めて育てたバラの葉や、農家の育てた野菜の葉を食べたりする、こいつはみんなの嫌われ者らしい。しかもこの幼虫がまたワルで、土中で育ち植物の根っこを食べるというからタチが悪い。瓜二つなのに、どうしてこうも違うのかねえ。

こうしてみるとカナブンは人畜無害のいい奴で、カブトムシやクワガタなど、夏の昆虫の名脇役ともいえそうな存在ではないか。いやそれどころか、日本の自然界から消えては困る昆虫なのだ。それが最近、姿を見せないのは寂しいかぎり。メダカやカエルのようにかつてはどこにでもいたものが、いつの間にか姿が見えなくなるのは、この列島の自然環境に何かが起きている証拠なのだろう。カナブンの減少は、それを教えているのかもしれないな。

2024年07月31日

世界に誇る日本のアニメ

最近、アマゾンプライムで観た2本の映画に、筆者はちょっと感心させられた。その映画というのは甥っ子に強く勧められて観た、新海誠監督の『君の名は。』と『天気の子』というアニメ映画だ。お前は今ごろ何を言ってんの?と笑われそうだが、いや~たまげた驚いた。何ごとも食わず嫌いはよくないね。それまでアニメなんかと馬鹿にしていた筆者だったが、新海監督のこの2つの映画には、認識をすっかり改めさせられてしまったな。やっぱり映画ってのは、自分の目で観て感じるものなのだ。

とにかくまずビックリしたのが、描かれた絵の美しさと緻密さだ。筆者の世代だと、アニメとはセル画と背景画を重ねて、一コマずつフィルムに撮影する旧来の手法がまず頭に浮かぶ。ディズニーの『白雪姫』や『ピノキオ』といった古典的名作も、かつてはこのやり方で作られていた。そう言えばアニメーターをやっていた筆者の従兄弟から、むかし「サザエさん」のセル画を貰ったりしたこともあったっけ。しかし最近のアニメは、もうこんな手の掛かるやり方はしていない。すべてはコンピューター上のデジタル描画で製作されるのが、現代アニメの実態なのだ。

そのため格段に進歩したのが、絵の表現技術なのだろう。最近ではCGによる立体的な3D(3次元)アニメも多く、ディズニーなどは完全にこちらに移行している。だが、そうは行かんと2D(2次元)の表現にこだわるのが、日本のアニメの真骨頂なのだ。なんたってディズニーなどに比べれば、日本アニメは大人の鑑賞にも耐えうる物語性を持っている。けっして単なるメルヘンではない。それを3Dではなく2Dで作るところに、アニメ製作者の矜持がうかがえるのだ。新海監督の映画は、その2Dによる表現力をギリギリまで追求するような、意欲と野心があふれているんだよな。とにかく、描かれた世界の緻密でリアルで美しい色彩には驚くばかり。そこに登場する東京の街や田舎の田園風景などは、思わずため息が出るほど美しい。

それに、ストーリーだって凝りに凝っている。基本軸は2本とも若い男の子と女の子の恋物語なのだが、そこに地球に落下する巨大隕石とか、降り続く大雨で水没する首都東京といった天変地異の大事件が絡み、二人の仲を引き裂こうとするのだ。このあたりはアニメらしく、物語のスケールはバカでかい。だがその荒唐無稽なウソ話も、驚異的なクオリティで描かれた絵の世界の中では、妙にリアルな説得力を持つんだよな。また二人以外の登場人物も、それぞれのキャラクターが丁寧に描いてあり、うまく物語に絡んでいる(ただし、出て来る女の子がみな同じ顔をしているのが、ちと紛らわしいけど…)。つまり、脚本も実写映画なみのクオリティというわけだ。なので、ハラハラドキドキすれ違いの恋の行方は、最後まで観る者の心を掴んで放さない。これは子供向けのディズニー映画じゃとても作れない、アニメによる甘く苦いメロドラマなのだな。

もっとも、2Dアニメといえば以前は宮崎駿の代名詞だった。『風の谷のナウシカ』や『魔女の宅急便』『もののけ姫』などは伝説的作品だし、『千と千尋の神隠し』は米アカデミー賞の長編アニメ映画賞を受賞している。筆者的には『天空の城ラピュタ』がお気に入りなんだけどね。この宮崎アニメもまた、深い物語性と美しい描画の表現力を持つ傑作揃いだ。何しろ宮崎氏は、手描きによるセル画に徹底的にこだわった人。そこに描かれる独特の世界は、いかにも手描きらしい柔らかさと優しさに満ちている。ただし、こうした宮崎アニメも『もののけ姫』を最後にセル画での製作は終わり、以降は線画をスキャンしてデジタル化し、コンピューターで彩色する手法が取られているようだ。やっぱり、長編アニメをセル画で作るのは、気の遠くなるような作業量なんだろうね。

だが、2013年の『風立ちぬ』公開を機に、宮崎氏は引退宣言をして長編アニメの世界から身を引いてしまった。ああ、これで日本のアニメもおしまいか、と思った人もきっと多かっただろう。ところがどっこい、その空白を埋めて余りある輝きを見せたのが、2016年に公開された新海誠監督の『君の名は。』であり、2019年に公開の『天気の子』だったというわけだ。宮崎氏と新海氏の年齢差は32歳。コンピューターソフトを駆使して描かれる新海氏の2Dデジタル世界は、ときに超リアルでときに超幻想的なのが特徴だ。またストーリーテリングも巧みで、物語としても宮崎作品に引けをとらない。いまや新海アニメは、世界的に評価されている。

いや、世界的評価と言えば吾峠呼世晴氏のマンガを映画化した、外崎春雄監督の劇場版『鬼滅の刃』もまた、国内外で大ヒットした日本アニメの一つだろう。筆者はまだこれを観てないのでエラそうなことは言えないが、とにかく2019年にテレビアニメ化されてから始まった『鬼滅の刃』ブームはすごかった。2020年に映画化されたときは、ある種の社会現象を巻き起こしたものなあ。『DEMON SLAYER』というタイトルで海外でも大人気となり、全世界での総興行収入は約517億円を記録したというから驚く。しかもこのアニメ、2Dにうまく3Dを融合して作ってあるところがすごいらしい。これでは引退した宮崎駿氏も、撤回宣言をしたくなるというものだ。

そんなわけで10年ぶりに復活した宮崎監督の最新作が、『君たちはどう生きるか』という長編アニメ。チクショー!若い奴らに負けてたまるか、という巨匠の反骨精神なのだろうか。この作品、国内的な評価はあまりパッとしなかったようだが、なんとアメリカで大ヒットし、再びアカデミー賞の長編アニメ賞を受賞するという快挙を成し遂げた。世の中は分からない。しかし何しろ、いまや日本のアニメは国を代表するソフトパワー。こうなると巨匠・中堅・若手が競い合って、ますます質の高い作品を作り世界を驚かせて欲しいものだ。筆者もアニメなんかという、偏見を捨てなきゃならないなあ。

2024年06月30日

「SUMO」をオリンピックに

今年は4年に1度のオリンピックの年だ。今回は7月26日から8月11日までの17日間、フランスのパリを舞台に開催される。筆者もいまから楽しみにしているが、テロなどもなく無事に始まり無事に終わって欲しいもの。で、個人的には今回こそサッカーで、日本代表にメダルをとって欲しいと願っている。なんたって、日本が銅メダルを獲得したメキシコオリンピックは、今からもう56年前の1968年のこと。早いものであれから幾星霜、その記憶もすっかりカスミの彼方だ。釜本邦茂氏や松本育夫氏など、当時のメンバーが存命のうちにぜひとも日本に朗報を届けて欲しいね。

しかし、最近のオリンピックで筆者が気になるのは、ときどき変な種目が正式採用されていること。へえ、こんなのがオリンピック種目?と、疑問符が付くようなものもたまにある。今回でいえば「ブレイキン」などがそうだ。ブレイキンは「ブレイクダンス」とも呼ばれ、音楽に合わせて床の上でグルグル回ったり跳ねたりする、イカれた若者の自己主張といったダンス。まあ、やりたい奴らはやれば良いと思うが、筆者的にはどうも不良の遊びにしか見えないんだよね。脳天を床につけてコマみたいに回ったりしてると、そのうちハゲるぞと忠告したくもなる。こんなのがスポーツ(失礼!)というのなら、他にもっと面白い種目があるんだけどねえ。

そこで筆者が推薦したいのは、ズバリ「相撲」だ。相撲は日本発祥の格闘技だが、世界中には似たような競技がいくらでもある。つまり、ブレイキンなどよりもはるかに裾野が広い。しかもルールはごく単純で、丸い土俵から相手を押し出すか、体の一部を土俵に先につかせれば勝ち。実にわかりやすい。短時間で勝負が決着するため、同じ組み技系格闘技でも、柔道やレスリングみたいに微妙な判定でモメることもない。だいいち裸の男どうし(まあ、女どうしでも良いが)、ガツンとぶつかり合って一瞬で勝負の決まる相撲は、エンタメとしても面白いじゃないか。オリンピックでも、老若男女に人気が出ること間違いなしだ。

もともと大相撲はNHKの海外向けテレビ放送もあり、外国人にも知られていた。古いところではフランスの元大統領・シラク氏は、大の相撲ファンとして有名だったし、イギリスの著名な動物学者だったライアル・ワトソン氏などは、〝相撲評論家〟を名乗っていたっけ。近年ではインターネットの配信により、世界中で大相撲の動画が視聴できるようにもなった。これに輪をかけて、大相撲の力士にも外国出身者が増えてきた。かつては曙・武蔵丸などハワイ生まれの大型力士が活躍したが、最近ではモンゴル勢を筆頭に、東欧のジョージアやブルガリアなど、その国籍も多様化している。大相撲もいまや国際化の時代なのだ。

そんなわけで、大相撲に注がれる目も国際化しているが、そうなると当然、外国でも外国人どうしによる相撲大会が開かれたりする。オレたちもやろうぜ!というわけだ。あまり日本では報道されないが、実はアマチュア相撲ではヨーロッパやアメリカで、相撲大会が開かれている。デブの本場のアメリカでは、「全米相撲全国選手権大会」なるものもあるそうだ。もっと世界的なのが国際相撲連盟が主催する「世界相撲選手権大会」で、これは各国持ち回りで1992年から毎年開かれている。男子と女子(2001年から)があり、体重別にクラス分けして世界中の猛者が闘う大会だが、初期の頃は各階級を日本勢が席巻していたものの、近年はモンゴルやロシアやウクライナなどに覇権を奪われている。これは、ちょっとヤバイなあ。

筆者が最近、ユーチューブで観て面白かったのが「US SUMO OPEN – 24th Annual」というイベント。この「US相撲オープン」とは、2001年から毎年アメリカで開催されている相撲の国際大会で、今年で24回目を迎えたものだ。同イベントのウェブサイトによれば、世界40カ国から集まった国内および世界の相撲チャンピオンが、トーナメントで勝敗を競う北米で唯一の相撲イベントだという。そのため、厳密に言えば日本の相撲とは少し違う、国際化したルールになっている。

たとえば土俵は土ではなくマットになっており、力士も体重別に何階級かのクラス分けがしてあった。また、まわしの下のスパッツやタトゥーもOKで、土俵に上がってからの蹲踞や柏手・塵手水という一連の所作などはイマイチ。それでも登場する各国代表はしごく真面目で、日本人の行司の指導にしたがい真剣勝負を繰り広げていた。なんたってルールが単純なので、アメリカ人にも分かりやすい。レベル的に日本の大相撲には遠く及ばないものの、肉弾相撃つ好勝負の連続に、満員の観衆は大喜びだったね。このイベントの良いところは、日本へのリスペクトが感じられることで、土俵のそばのゲスト席には、大相撲を引退したあの逸ノ城の姿もあったっけ。

格闘技のイベントとしてみれば相撲は、プロレスと違ってガチンコ勝負の緊迫感があるが、総合格闘技みたいな凄惨な感じはしない。そればかりか元々が神事なので、礼に始まり礼に終わる動作は、見ていてもすがすがしい。家族で楽しめる格闘技といえば、相撲に勝るものはないだろう。ぜひ日本が誇るこの相撲が、世界に広まることを筆者は願いたい。ただしそこに一つ注文があるとすれば、あまりにショー化し過ぎないで欲しいということだ。そもそも土俵は、神様が宿る神聖な場所。四股や蹲踞といった美しい所作や、対戦相手へのリスペクトなど、外国人にも相撲の伝統をよく理解してもらいたいね。その意味で力士を目指す外国人は、周防正行監督の名作映画『シコふんじゃった。』を、まず観るべきじゃなかろうか。

2024年05月31日

育て真っ赤な唐辛子!

ベランダのプランターボックスに唐辛子の種を蒔いたところ、小さな青い芽がニョキニョキと無数に出て来た。種は通販で購入したものなので、この芽が成長すれば夏から秋にかけて、ベランダは赤い唐辛子の実でいっぱいになるはずだ。そうなれば採り放題の食べ放題(?)になるのだが、ちょっと不安材料もある。というのもこのプランターボックス、昨年まで名前不詳のツユクサに似た雑草が繁茂していたので、その種が残っていた可能性もあるのだ。つまり置き土産というやつ。まさか、そんなことはないとは思うんだけどねえ…。

まあ、この芽が唐辛子かツユクサかハッキリするまで、もう少し成長を待つしかないが、楽しみといえば楽しみではある。ただし筆者はズボラな性格なので、まめに水やりしたり肥料をやったりというのがどうも苦手。成長したら放っといて、勝手に育ってくれればそれが一番だ。調べてみると、唐辛子の辛味成分は「カプサイシン」が主体らしいが、これは土壌の環境が栄養不足や乾燥などで悪化すると、ストレスがかかって増える傾向があるという。どうやら痩せた土地からは、かえってピリッと辛い唐辛子が生まれるらしい。これは「家貧しくして孝子あらわる」ってことかな?

このカプサイシン、身近なところでは真っ赤な「一味唐辛子」でおなじみだ。筆者にとっては、うどんや蕎麦など麺類に欠かせないお供だが、食欲増進はもとより食べた後の汗で、体がスッキリした感じになるのがまた良いんだよね。つまり爽快感ってやつだ。これはカプサイシンの摂取でアドレナリンの分泌が活発になり、血流が良くなった結果として体温が上昇。そのまた結果として、発汗が促されるというメカニズムのようだ。因果はめぐるカプサイシンだが、なんだか体に良さそうで嬉しい奴じゃないか。

ただし、カプサイシンすなわち真っ赤な色素というのは、どうも素人の勘違いらしい。なぜなら同じナス科トウガラシ属の食べ物で、色が真っ赤になるパプリカや赤ピーマンはちっとも辛くないものな。そうなんだよね。これらに共通する赤い色は、「カプサンチン」という別の色素成分によるものなのだ。このカプサンチンを主成分にした色素は、「パプリカ色素(トウガラシ色素)」と呼ばれ、お菓子や飲み物など種々の飲食物の着色に使われているらしい。赤いゼリーがちっとも辛くないのは、そのせいなんだな。黄身がやたらと赤い卵があるのも、ニワトリの餌にパプリカを与えているからで、ちなみにトウモロコシを多く与えれば黄色くなり、コメを与えれば白くなるのだという。へえ〜、知らなかった!

ということは、真っ赤な唐辛子はカプサイシンとカプサンチンという、まったく別の成分を併せ持つことになるわけだ。カプサイシンは前述したように辛味成分で、胃腸で吸収されると血液で脳に運ばれ、中枢神経を刺激してアドレナリンの分泌をうながす。それによりエネルギーの代謝を高め、脂肪を燃焼し、血行を良くするのだという。筆者のような脂肪のたまりやすい人間には、カプサイシンは涙が出るほどありがたい成分なんだな。ようし、今年の夏は筆者ももっと辛いものを食べて、念願のダイエットを成功させなければ…。といっても、あまり辛過ぎると舌が痺れるけどね。

もう一方のカプサンチンは赤い色素成分だが、こいつがスゴイのはただの着色料にとどまらないところ。なんと優れた抗酸化作用を持ち、悪玉コレステロールが酸化されるのを防ぎ、善玉コレステロールを上昇させる働きがあるのだとか。善玉コレステロールは、血管に溜まったコレステロールを掃除する作用があるので、老化や動脈硬化の予防に有効らしい。おまけに脳血管の病気や心臓病などの、生活習慣病の予防にも効果があるというから、こうなると今までカプサンチンを知らなかったことが、筆者は恥ずかしい。ああ、普段からもっと赤いものを食べときゃ良かったよ。

辛味成分のカプサイシンと色素成分のカプサンチンの、両方をそなえた唐辛子は、知れば知るほど健康に良いスーパーフードだったのだな。もともとこの唐辛子は南アメリカが原産地で、それをかの地から持ち帰り世界中に広めたのは、ご存知のコロンブスだと言われている。この人、他にもいろんなものを持ち帰っているなあ。で、めぐりめぐって16世紀の中頃に、ポルトガル人が日本に鉄砲を持ち込んだとき、この唐辛子も同時にやって来たという説がある。まあ、鉄砲の件は筆者も知っていたけど、唐辛子については諸説があり真相はどうも分からない。事実だとすればこの1543年は、鉄砲と唐辛子という日本人にとって重要な二つの物が、同時に伝来した記念すべき年ということになるが…。

ともあれ、筆者がプランターに蒔いた唐辛子の種は、まだ芽が出たばかり。これから夏の陽を浴びてスクスクと成長し、秋あたりには真っ赤な実をいっぱいにつけてくれれば嬉しいのだが。なんたってスーパーフードだからね。ただし筆者の唯一の気がかりは、あの芽が唐辛子ではなくツユクサのものだったらということ。まさか、そんなことはないとは思うんだけどねえ…。

2024年04月30日

「震電」を見て来た!

先日、筆者は雨にも負けず福岡県筑前町まで遠征し、当地にある大刀洗平和記念館を訪れた。目的は、そこで展示されている旧海軍の幻の試作機、「震電」をこの目で見ることだった。と言ってもこの飛行機、戦時中に作られたホンモノではなく、実物大に精巧に復元されたレプリカなんだけどね──。と、ここまで書けば、ははんあれか!とピンと来た人もいるだろう。そう、この震電は2023年に公開されて大ヒットした、映画『ゴジラ-1.0』の撮影用に作られたもので、主人公の敷島浩一を演じた神木隆之介くんが搭乗したアレなのだ。

しかし、実際にこの飛行機を目の当たりにすると、やはりそのデカさに驚かされる。なんたって筆者はそれまで、小さくスケールダウンしたプラモしか見たことがなかったのでね。実物は主翼の幅が11.114m、先端から後部までの全長が9.76mで、それ自体は零戦とさほど変わらない。ところが、とにかく前脚や主脚が異様なほど長く、ハシゴがないと操縦席に登れないほど機体が高い。つまり単座式戦闘機なのに、見上げるほどデカい飛行機というわけなのだ。

まあ、それもそのはずで、震電の特徴はエンジンとプロペラが機体のいちばん後部にあること。これはエンテ型と呼ばれる飛行機で、主翼を後ろに水平小翼を前に置いた独特の形をしているのだ。このため機首が上がる離陸のときは、ヘタをするとお尻のプロペラが地面を叩く恐れがある。そのために前脚や主脚が長くなったわけだが、それでも1945年6月の1号機の試験飛行のときは、機首を上げすぎてプロペラが地面に接触し、先っぽが曲がってしまったという。やっちまったなあ、大失敗~!

応急措置として主翼にある左右の垂直尾翼の下部に、小さな車輪(練習機「白菊」のもの)が付けられたらしいが、なるほどそういう訳だったのかと筆者も解説文を読んで納得した。というのもこいつのプラモを作った子供のとき、主翼の下にちゃんと一対の主脚があるのに、さらに垂直尾翼にも車輪が付いているのが、不思議で仕方がなかったのだ。というか、これってどう見ても不格好すぎる。筆者が当時作ったプラモは、この応急措置をした試作機を忠実に再現したため、そんな形になったのだろう。むろん量産型では、この車輪はつけない予定だったらしい。記念館に展示中のレプリカ機も、車輪はなくスッキリしている。

この試作機が実際に、福岡県の蓆田飛行場(戦後、米軍により板付空港に改称)で初飛行に成功したのは、1945年8月3日のこと。だがときすでに遅し、同月の15日に日本はポツダム宣言を受け入れ、連合軍に降伏して戦争は終わってしまった。残念ながら震電は実戦投入されないまま、〝幻の名機〟で終焉を迎えたというわけだ。九州人の筆者としては、「九州飛行機」が開発した震電にぜひ大空で大活躍して欲しかったが、山崎貴監督が『ゴジラ-1.0』でその夢を叶えてくれたのが、せめてもの慰めかもしれないな。ちなみに先日読んだネットニュースによれば、九州飛行機の後継会社「渡辺鉄工」は、現在も産業機械のメーカーとして健在らしい。

大刀洗平和記念館は、かつて陸軍の大刀洗飛行場があった場所にほど近く、旧軍の施設やその歴史、飛行機についての展示などが充実している。中でも目玉はこの震電のレプリカ機と、零戦三二型および九七式戦闘機の実物だろう。とにかく、航空機ファンには見逃せないミュージアムなのだ。また、ここから飛び立った特攻隊についての展示もあり、そこに列記された若者たちの名前や年齢を見るだけで、多くの日本人は胸を打たれるはずだ。涙もろい筆者など、こういうのに弱いんだよね。

館内では飛行機の撮影が許されていたので、筆者は当然スマホでバシャバシャ撮ってきた。で、さっそく『ゴジラ-1.0』を観たという神奈川県の友人に、その写真をLINEで送ったところ、すぐに写真付きで返信があった。なんとそこには彼が子供の頃に作ったという、埃だらけのプラモの震電が写っていたっけ。やっぱり男ってやつは、こういうものはなかなか捨てられないんだな。負けてはいられないので、すかさず筆者もうちにある震電のプラモの埃を払い、スマホで撮ってまた送り返したというわけ。いい年をした大人のプラモの見せっこだが、こういうのもたまには良いだろう。震電という〝幻の名機〟は、それだけ男子の夢をくすぐる魅力を持っているのだから。

2024年03月30日

春の野は食の宝庫?

世の中いよいよ春めいて来て、眠っていた生物が目を覚ます季節だ。寒さに縮こまっていた筆者も、なんだか心ズキズキワクワク、つい外に飛び出したくなるから不思議なのだ。やっぱり、日差しが伸び気温が暖かくなる春は、光り輝く〝生命の季節〟なのだろう。この変化にまず敏感に反応するのが草や木などの植物で、若芽・新芽がすでに至る所に顔を出している。これらは、見た目も美しいうえに食べても美味いので、むかしから人間たちの食用に供されて来た。

有名なのが百人一首にある光孝天皇の、「君がため 春の野に出でて 若菜摘む 我が衣手に 雪は降りつつ」という和歌。古代の貴人たちも春先の寒い中、野っ原に出て若菜なんか摘んでいたのかな。まあ、むかしは今みたいに野菜の種類も豊富ではなかったはず。野草や山菜の若い芽を摘んでは、せっせと食用にしていたのだろう。ただし、当時の料理法には天ぷらも炒め物もなかったから、汁に入れたりおひたしにしたりが主流だったのかも。と言っても、醤油も味の素もドレッシングもない時代、筆者にはあまり美味そうにも思えないのだが…。

そういえば筆者がこの春先、何度かおひたしにして食べたのが、川の土手に咲いたハマダイコンの花。こいつの蕾のままの茎を、散歩ついでにゴッソリ摘んでは持ち帰り、たっぷり出汁をかけて、ありがたく頂いたというわけだ。なんといってもこれ、土手一面が真っ白になるほど群生しており、そのままにしておくのは勿体ないのでね。ハマダイコンはダイコンが野生化したものと言われ、見た目は白いナノハナといった感じだろうか。なので、毒などの心配はない。味の方だが、ちょっぴり苦味があるものの非常に美味で、まさに春の味。おかげで筆者もしばし、古代の貴人の気分に浸ったというわけだ。

草の芽といえば、フキノトウも顔を出す頃だろうか。フキといえばあの長い茎を連想するが、茎と呼ばれる部分は実は「葉柄(ようへい)」といい、葉っぱと地下にある茎をつなぐものらしい。これは知らなかったね。この地下茎から、春になってニョキッと顔を出すのがフキの花の芽、つまりフキノトウなのだ。筆者は新鮮なフキの煮物や、キャラブキなどは好物なのだが、実をいうとフキノトウはまだ食したことがない。なぜなら、ちょっと苦味の強いイメージがあって、あまり食指が動かないのでね。しかも、買うとけっこう高いし…。むろん、誰かタダでくれる人がいれば、喜んで挑戦するつもりだが。

それより、驚くべきなのはフキノトウが近年、ガン治療の分野から注目されていることだ。斯界の研究グループの発表によれば、フキノトウに多く含まれるペタシンが、ガンの増殖と転移を強く抑制することを発見したという。しかもペタシンは、抗ガン効果が顕著なのにもかかわらず、副作用がないという超優等生。おまけにこのペタシン、人工的に大量合成できるため、新しい抗ガン・転移阻害薬の開発も期待されるのだという。まさに夢のような話じゃないか。フキノトウにそんな秘めた力があったとは、お釈迦さまでも知らなかったはず。人は見かけによらぬものだが、春の新芽の中には、他にもスーパーパワーを持ったものがあるのかもしれない。

しかしこうなると筆者は、やっぱりタラの芽の話をしたくなる。あれはだいぶ前に仕事で、山梨県の富士急ハイランドの近くに行ったときのこと、地元の店で夕食に食べたのがタラの芽の天ぷらだったのだ。とにかく、あれは美味かったね。しかも山国だけに、量のまあ多いこと。ビールのつまみとして頼んだのだが、いまでも思い出すほど強く印象に残っている。タラの芽は山菜にしてはアクも少なく、食べやすい食材なのだ。「山菜の王様」と呼ばれるのもむべなるかなで、さらには植物繊維はむろんのことビタミンB群、ビタミンC、カリウムなど、体に良さそうな栄養素も豊富。タラの木は棘だらけで近寄るのも危険なのに、芽の部分が優良食品というのが不思議といえば不思議だ。小林一茶の俳句に「たらの芽の とげだらけでも 喰はれけり」がある。

でもまあ、われわれの最も身近な草といえば、そこら中どこにでも生えているヨモギだろう。筆者はこのヨモギの入った草餅が好物なのだが、香りが良い上に食物繊維も豊富なので、日本人に一番人気の食べられる野草かも知れないね。フーテンの寅さんでお馴染み、葛飾柴又の帝釈天への参道には、名物の草餅を出す店が並んでいる。なにしろ、帝釈天(題経寺)のすぐ隣は江戸川の土手で、ヨモギがわんさか生えている。こうしたヨモギの新芽を摘んで蒸したあと、乾燥させると「よもぎ茶」の茶葉になるという。これにお湯を注げば、日本産ハーブティーの出来上がりだ。

筆者はこの「よもぎ茶」をまだ飲んだことがないが、YouTubeに作り方を紹介した動画があった。見れば意外に簡単そうなので、今度作って飲んでみようかと思っている。なんたって材料のヨモギは、そこら中で手に入るからね。このよもぎ茶には、免疫力向上や消化促進、アンチエイジングなど、さまざまな効能があるらしい。ホンマかいなという気もするが、もともとヨモギは万能薬として知られ、お灸で使うモグサの原料にもなる薬草だしな。信じる者は救われる。ほかにも探せば、春の野には体に良さそうな若芽・新芽が、ゴマンとあるのではなかろうか。

2024年02月29日

意外に面白い『光る君へ』

初回だけ、試しにちょっと覗いてみるつもりだった。どうせ女性向けの、愛だ恋だという退屈な王朝ドラマだと思っていた。それが知らないうちに2回目3回目となり、今日まで欠かさず毎週観ている。なんでだろ~なんでだろ~? 何の話かといえば、今年のNHKの大河ドラマ『光る君へ』のことだ。こんなはずではなかったが、しかし面白いものは仕方がない。そんなわけで筆者は日曜午後8時を、いまでは楽しみにしているのだ。

大河ドラマも近頃は当たり外れが大きく、下らないものは本当に下らない。昨年のなんちゃって戦国もの、『どうする家康』はまあヒドかった。筆者は初回だけ観たが、桶狭間の戦いで南蛮胴に黒マント姿の、織田信長がいきなり登場したのには呆れたね。一介の田舎武将だった当時の信長に、そんな格好させるなよ。なので2回目以降は、筆者も完全スルーさせて貰った。ドラマだからフィクションはあっても良いが、時代考証を無視したつくり方は視聴者もシラケる。韓国ドラマじゃあるまいし、考証部分だけはNHKのプライドにかけてしっかりやって欲しいね。

『光る君へ』が意外に面白いのは、これまで手付かずだった、平安時代が舞台というのもあるだろう。やはり初物に人は弱い。それに主人公は紫式部という、『源氏物語』の作者として誰もが名前を知る作家なのに、あんがいその実像は知られざる女性。おまけに彼女の周りに登場する人物が、藤原道長や清少納言、安倍晴明に赤染衛門などなど、歴史上の有名人ぞろい。まるで〝オールスター夢の競演〟といった趣きなのだ。そんな「名前だけは知っていた」殿上人や女流作家や歌人たちが、さまざまに絡み合いながら、生きた人間として描かれるのだから興味は尽きない。つまりそこには毎週、新しい発見があるというわけだ。

もっとも、舞台が平安時代ということは、遺された史料も少ないはず。なのでこのドラマは当然ながら、脚本家の想像力に依るところの大きい、フィクション性の強いストーリーになる。ドラマがいまのところ面白いのは、上は天皇から上級貴族に下級貴族、下は散楽の芸人に盗賊といった底辺の人間たちまで、登場人物が多彩なゆえだろう。そこには、宮中における貴族同士の権力闘争もあれば、階級が違う者同士のふれ合いや対立も描かれる。さらには熱い恋も生まれるというわけ。なので、ドラマは毎回ハラハラする展開で終わり、次週への期待を抱かせる。視聴者を飽きさせない、巧妙な仕掛けがしてある。作者の大石静氏は、さすがのストーリーテラーなのだ。

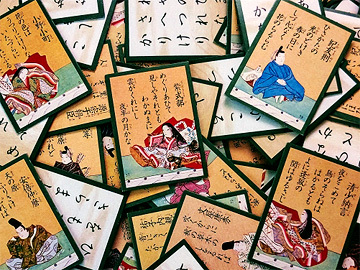

おまけに目を引くのが、登場する貴族や女性たちの衣装の美しさだろうか。ことに上級貴族の衣装はどれも色美しくゴージャスで、彼らの贅沢な生活ぶりを窺わせる。また、上流の女性たちの着る十二単は、どれも百人一首のかるたから抜け出したような艶やかさだ。このあたりは時代考証も間違いなさそうで、登場人物の身分の差を、衣装の違いによりうまく表現してある。やっぱり衣装が美しいと、観ている方もリッチな気分になれるんだよな。いつだったか、松山ケンイチが主演した『平清盛』では、出てくる人物がどれもこれもヨレヨレで薄汚く、ずいぶんと不評だったっけ。

ただし、この『光る君へ』にも難点がある。それは宮中の権力構造を描くパートが、分かりにくいということだ。なんたってそこに絡む上級貴族たちは、どれもこれも藤原氏の一族。つまり、みんな藤原姓を名乗っている。なので視聴者は、彼らの名前と顔を覚えるのにひと苦労だ。筆者のように頭が悪い人間は、誰が誰やらいまでもよく掴めない。しかも、同じ藤原どうしでも身分や利害関係により、敵と味方が複雑に入り混じっている。本当はそこが物語のキモなのだろうが、すべてを理解出来るまで少し時間がかかりそう。出来ればドラマの冒頭か末尾ででも、登場人物の相関関係を図入りで説明してくれると有難いんだけどね。

ところで、このドラマの主人公・紫式部役の吉高由里子、いまのところ悪くはない。「まひろ」という名前で出ているが、下級貴族の娘で屈折した心を持つ人物を、うまく演じているのではなかろうか。筆者はもともとこの女優を、あまり好きではなかった。人気はあったがそれほど美人でもなく、しかも目の表情にどこか底意地の悪さも感じていた。ところがその小さく妖しげな瞳が、このドラマでは活きている。常に何かを企むような目の動きが、頭が良くて芯の強そうな性格と、将来の女流作家への資質を窺わせるのだ。そこからはこの娘ただ者じゃない、という雰囲気がビンと伝わってくる。凡庸な女優なら、この感じはなかなか出せないだろうなあ。

おまけに演技は抑えめで、オーバーな表現をしないところも良い。喜びも悲しみもグッとこらえる表情は、この時代の下級貴族の娘の心情をよく表している。でも、どこかで何か爆発しそうな予感もするんだけどね。ともあれこの吉高由里子という女優、『光る君へ』が終わった頃には大化けしているかも知れないな。筆者もこのドラマが今後どうなるのか、楽しみに観て行くことにしたい。

2024年01月31日

月の輝く夜に

♪あれをご覧と指さす方に~~、か(古い歌で失礼!)。しかし「大利根月夜」の平手造酒じゃないけれど、筆者がこのごろ見上げる月はひときわ感慨深い。というのも、日本が打ち上げた月面探査機「SLIM」が、日本時間の1月20日午前0時20分に無事、月面への軟着陸を成し遂げたからだ。この成功は、世界で旧ソ連、アメリカ、中国、インドに続いて5番目の快挙だという。しかも今回のSLIMは、目標地点からわずか横に55mズレただけの、ピンポイント着陸だというからスゴイ。なんたってコイツは、自律的に着陸場所を探してランディングする、まるでロボットみたいなスグレモノなのだ。

もっとも、ネット中継にかじりついていた筆者も、その瞬間の映像を見たわけではない。着陸が本当に成功したかどうかは、直後に行われたJAXAの発表を待つしかなかった。で、そのときの会見で国中均所長は、口を〝へ〟の字に曲げて「ぎりぎり合格の60点」、というキビシイ採点を付けていた。というのも、SLIMが送信した電波はちゃんと受信したものの、搭載した太陽電池パネルが稼働しなかったからだ。JAXAとしては軟着陸には成功したが、ひょっとして裏返しになっちまったのでは、という不安があったのだろう。せっかくの太陽電池パネルも、下向きじゃ永遠に発電しないものな。

だが、1月25日に行われた記者会見ですべてが明らかになった。SLIMは裏返しではなく、上下が逆さまの頭から着地していたのだ。公表された写真にはデデーンと逆立ちした、何となくマンガっぽいSLIMの姿がクッキリと写っていた。まさに動かぬ証拠。どこからか「変だよな」とか「カワイイ」とか、いろんな声が聞こえて来る。それでも、よかったよかった。頭からであれお尻からであれ、SLIMは見事に軟着陸に成功していたのだ。しかも、どこの国もまだなし得ていなかった、狙った的へのピンポイント着陸で。これは世界に誇って良い、日本の技術力の勝利だろう。太陽電池パネルも下向きではなく横向き(西側)だったため、太陽光の向きが変わった結果、今はすでに発電を始めたという。とにかく、よかったよかった。

おまけにスゴイのが、SLIMが着陸直前に放出した2つの小型ロボットだ。これは「LEV-1」と「LEV-2」という超小型の月面探査車で、LEV-2は野球のボールと同じ大きさの球形から、月面で小型カメラ搭載の2輪車に〝変身〟し、移動しながら撮影した画像を、LEV-1の通信機で地球に送信するというもの。JAXAが25日に公開したSLIMの倒立写真は、このLEV-2のカメラが撮ったものだったのだ。で、面白いのがLEV-2の愛称。これを「SORA-Q(ソラQ)」と呼ぶらしい。ん、だがちょと待てよ。変形型のロボットにして、「SORA-Q」というネーミングだと…? この二つから何かピンと来た人は、なかなかカンがよろしい。

実はこのロボットの開発には、日本のあるおもちゃメーカーが関わっていたのだ。変形型のロボットから「トランスフォーマー」を、「SORA-Q」から「チョロQ」を連想すれば、答えはすぐに出てくる。そう、そのメーカーとは「タカラトミー」だ。SORA-Qは、JAXAが同社やソニーグループ、同志社大学と共同開発した、変形型月面ロボットなのだ。月面探査車の設計に、おもちゃメーカーが参画する──。いいねえ、この辺のフレキシブルな発想が日本らしくて。筆者はSORA-Qが車輪を回転させて、砂上を移動するイメージ動画をネットで見たが、何となくユーモラスで可愛くてついホッコリさせられた。さすがは日本! おもちゃメーカーにはぜひこれからも、独自のノウハウとアイデアで、日本の宇宙開発に貢献してほしいものだ。

それにしても、日本製探査機が月面に着陸する日が本当に来るとは、筆者には何だか夢のようだ。思えば子供の頃に見た東宝特撮映画『宇宙大戦争』で、調査隊を乗せた有人宇宙ロケット「スピップ号」が、遊星人ナタールが待ち受ける月面に強行着陸したのは、何年前のことだったかなあ。あの時代のSFは打上げロケットそのものが宇宙船であり、地球と月の間を往復するという発想だった。つまり、巨大なスペースシャトル。ロケットの中には10人乗りくらいの月面探査車も積んでいて、調査隊はそれに乗りナタールの基地を偵察に行くのだが、あのときのドキドキ感はハンパじゃなかったね。襲って来たナタールの円盤に熱線砲で応戦する場面では、もうそれこそ血湧き肉躍ったものだったが…。

あれから幾星霜、思えば遠くへ来たもんだ。2024年の辰年に日本が月面に送り込んだSLIMは、大きさが2.4×1.7×2.7mで重量が200kgほどの小型無人探査機だ。大型有人宇宙船のスピップ号とは比ぶべくもない。おまけに月面探査車のLEV-1は重さ2.1kg、もう一つのSORA-Qにいたっては重さ250gに過ぎない。まさに、おもちゃのようなもの。だが、大きければ良いってもんじゃあない。これら超小型の探査機には日本の最先端科学技術と、ものづくりに掛けた様々な人々のアイデアが、ギュギュッと凝縮されているのだ。つまりコンパクトで超優秀という、メードインジャパンの特長を体現しているのが、いま月面で探査活動をしているSLIMというわけ。そう思って夜中に月を眺めれば、またその輝きが美しく見えるというものだ。

2023年12月30日

国民的ヒーローはどこへ行く

いや~スゴい、スゴすぎる! 何がスゴいと言って、ボクシングの井上尚弥の圧倒的強さだ。去る12月26日、東京・有明アリーナで行われたスーパーバンタム級の4団体王座統一戦で、対戦相手のマーロン・タパレスに10ラウンド1分2秒でKO勝ちした試合では、実力の違いをまざまざと見せつけてくれたね。なにしろ、井上がWBCとWBOの世界チャンピオンなら、タパレスもWBAとIBFの同級チャンピオン。まさにこのクラスの最強王者決定戦だ。それを井上は、ほぼ危なげなく一方的に相手を打ちのめしたのだから、世界中のボクシングファンも驚いたことだろう。

戦前は接戦を予想する向きもあったが、終わってみればタパレスの顔がデコボコだったのに対し、井上の顔はほとんど傷もなくキレイなまま。まあ、タパレスがガッチリガードを固めて守勢に回ったのと、サウスポースタイルで大きく前に広げた右脚と、オーソドックススタイルの井上の左脚が被る状態になり、互いに踏み込み難かったという要素もあるだろう。そんなこんなで試合は10ラウンドまで長引いたが、初回からスピードとパンチ力の差は明らかだった。最後のタパレスのダウンは、「もう降参です!」といった感じだったものなあ。

しかし、井上の戦績はすさまじい。ここまで26戦全勝で、うち23KO勝ちという恐ろしさ。デビューから獲得したタイトルは、WBC世界ライトフライ級王座を皮切りに、次は2階級上げてWBO世界スーパーフライ級王座、さらに1階級上げてバンタム級でWBA・WBC・IBF・WBOの4団体統一王座を手にすると、すべてを返上してスーパーバンタム級に転向。今年の7月には、WBC・WBO世界同級統一王者のスティーブン・フルトンに挑戦し、TKO勝ちで王座を奪ったばかりだった。そして今度は前述したように、タパレスを制してこのクラスで4団体統一なのだ。いやはや、これまで日本人の世界チャンピオンは数々あれど、これほど強かった男がこれまでいただろうか?

本来なら井上尚弥は国民的ヒーローとして、もっともっと名声が上がって然るべきだろう。ところが、残念なことにここ最近の彼の世界戦は、テレビの地上波では中継されなくなった。放映権料が高騰して、カネのないテレビ局は手が出せなくなったのだ。で、代わりに中継を引き受けるようになったのが、インターネットの有料配信サービスというわけ。この有料配信は海外では一般的だというが、いよいよ日本もスポーツのビッグマッチは、金を出して観るという時代になって来たようだ。そういえば昨年、カタールで開催されたサッカーW杯の全64試合を生中継したのも、動画配信サービスのABEMAだったっけ(ただし、このときはABEMAの英断で無料中継だったが)。

かくして井上尚弥の価値が高まり、ファイトマネーが上がれば上がるほど、放映権料は高騰し中継は有料配信独占となる。だがそうなれば、コア層のボクシングファンは別として、一般のライト層はテレビのニュースなどで、結果を知るだけとなってしまう。これは仕方のないことだが、ある意味では井上選手にとってもライト層にとっても、不幸なことかも知れないな。なにしろ両者の間には、近付きたくとも近付けない壁が出来てしまったのだから。本来、スーパーヒーローであるはずの井上尚弥の試合が、勝てば勝つほど国民からは遠ざかって行く…。これは大きなジレンマだよなあ。

井上選手は神奈川県座間市の出身で、つまり〝座間の英雄〟でもある。この座間市に住む筆者の友人は、パブリックビューイングが出来ないかと市長に聞いたけど、ダメだったらしい。まあ、そりゃそうだろうなあ。彼がLINEで慨嘆するには、「昭和だったら大変なヒーロー誕生なのに」であり、井上選手は「一度も試合を見てない地元のヒーロー」だとか。どうやらこのあたりが、一般人の素直な実感なのだろう。昭和っぽい意見かも知れないが、その気持ちはよく分かる。やっぱり戦後まもなくの力道山から、長島・王・大鵬にファイティング原田、ちょっと後のウルトラマンや千代の富士…。昭和の時代は次々と、テレビの中から国民的ヒーローが生まれていたのだ。なんたって子供から老人まで、庶民はみんなテレビにかじり付いていたからね。

現代の日本で国民的ヒーローといえば、真っ先に名前が挙がるのは大谷翔平だろう。とにかく、米メジャーリーグで投打に渡って大活躍。そのうえ今度はロサンゼルス・ドジャースに、10年で7億ドル(約1015億円)という破格の契約金での移籍だ。むろん、それだけでも驚異的なこと。だが、近年その名声が上がったのは、なにより自称公共放送のNHKの貢献が大きいはず。とにかくBSで毎試合のように放送し、地上波では朝から晩までニュースで大谷情報を流し続ける。その姿勢はまるで、MLBの日本代理店のようだ。で、そこに民放各局が便乗して、さらに大谷人気が加速するというわけ。やはり衰えたりと言えど、テレビの力はまだまだ偉大なのだな。

だが本来、大谷翔平よりさらにグローバルな知名度のある井上尚弥は、日本でも大谷と同格かそれ以上のヒーローになってもおかしくないはず。そうでないとすれば、その差を生み出しているのは、やはりテレビ放送とインターネット配信の、視聴者数の差なのだろう。これはヨーロッパで活躍する、サッカーの三笘薫や久保建英についても言えそうだ。彼らなど、日本のテレビではほとんど取り上げられないもんな。ああ、勿体ない。しかし、こうなると今後の国民的ヒーローとは、テレビが生み出すライト層向けと、ネットの有料配信が主な舞台のコア層向けとで、二分される時代が来るのかもしれないな。

2023年11月30日

映画で蘇った「震電」

話題の映画『ゴジラ-1.0』をさっそく観てきたが、いや~面白かったし感動した。なにしろ、戦争で何もかも失った焼け野原の日本を、ゴジラが襲うという設定のこの映画、いったいどんなストーリーになるのかと、観る前から筆者も興味津々だったのだ。映画はそんな期待に、みごとに応えてくれた。監督は『ALWAYS 三丁目の夕日』三部作や、『永遠の0』などで知られる山崎貴。この人、脚本・監督・VFXと一人で三役をやってしまう才人なのだが、今回もその輝く才能を思う存分に発揮してくれたね。

舞台は昭和22年の日本。戦争に敗れ国土は荒廃し、人々は金もなければ食うものもナシ、国を守る陸海軍さえ進駐軍により解体された、言わばナイナイづくしの惨状だ。そんな超ビンボー国を襲う凶暴なゴジラは、まさに理不尽の権化のような魔王なのだが、それでも男たちは国や家族を守らにゃならぬ。進駐軍は助けてくれぬ。さあ、どうする──というのがこの映画の骨子だろう。それはたとえれば、戦に負けて素っ裸にされた痩せ浪人が、女房子供のため屈強な大男の鎧武者と戦うようなもの。このシチュエーションだけで、観客はもうハラハラドキドキさせられるわけだ。

そこで山崎監督が用意したシナリオは、死に損なった旧帝国海軍の生き残りたちが、わずかな残存兵器で立ち向かうというものだった。これは秀逸なアイデアだと思ったが、まあ、筆者もこれ以上ストーリーをバラすのはやめておこう。まだ映画を観ていない人も、大勢いるだろうしね。ただし、ここではゴジラを仕留めるため重要な役割を課せられた、一機の飛行機についてちと語りたい。それが、戦争末期に日本海軍が開発した「震電」だ。なにしろ、この機体が最初にスクリーンに登場したとき、筆者は思わず心の中で「キターーー!」と叫んでいたのだ。

震電、この変な形の飛行機と最初に遭遇したのは、筆者がまだ小学生のときだった。じつはその頃ハマっていたのが、ニチモ(だったかな?)という会社が出していた、プラモの「世界傑作機シリーズ」。そこでは「隼」や「飛燕」「零戦」といった旧日本軍のをはじめ、ドイツやアメリカ、イギリスなど、第二次大戦で活躍した世界中の名機が続々と発売されており、筆者は親に小遣いをもらってはコツコツと買い揃えていた。というのもこのシリーズ、機体は小さかったが比較的安価で、子供でもわりと簡単に作れるタイプだったのだ。おかげで筆者も、いろんな飛行機の名前とデザインを覚えてしまったっけ。

そのシリーズにあるとき登場したのが、まったく異質な形をした飛行機だった。とにかくこれまで作った名機たちと比べても、そいつは飛び抜けてヘンテコなデザインだったのだ。なにしろ、機体の前と後ろが分からない。かろうじて操縦席の風防(キャノピー)の向きから、細くとがった方が前だと分かったが、そうすると主翼は機体の後方にあり、水平尾翼が操縦席の前に来ることになる。しかも、強力そうな6枚羽のプロペラはお尻の位置にあるのだ。「なんだ、これは〜?」と当時の筆者は思ったが、これこそ「九州飛行機」が開発した、局地戦闘機「震電」だったのだ。ヘンテコな形は、前翼型飛行機(エンテ型)と呼ばれる、革新的なデザインだったというわけ。

ずっと後になりその飛行機が、最大速度750km/h(零戦は500km/h)を目標とし、機首に30ミリ機関砲4門(零戦は20ミリ機関砲2門)を備えた、超ハイスペックな戦闘機だと知ったものの、筆者のような子供には、ただの珍妙な〝変わりダネ〟にしか見えなかったね。なにしろ、スマートな隼や飛燕、零戦などと並べて置くと、その不格好さが際立っていたのだ。まあ、「みにくいアヒルの子」のようなものかな。もっとも、せっせと作ったそれらのプラモも、筆者が中学生になる頃には、きれいサッパリ片付けられてしまったが…。

そんな筆者がふたたび震電と邂逅したのは、かつて住んでいた東京墨田区の路地裏の模型屋だったなあ。大人になってデザインの世界で飯を食っていた筆者は、ゴマンと並べられたプラモの箱の中から、大空をカッコよく飛行するヤツのイラストを発見し大感激。そう、この飛行機は着陸時は不格好だが、脚をたたんで飛んでいる姿は抜群にスタイリッシュだったのだ。で、懐かしさもありさっそく購入し、うちに帰って組み立ててみたら、これがやはりカッコいい。スケールも、むかし作ったものの倍以上はある。筆者はこのプラモの脚部をたたみ、天井からテグスで吊って仕事場に飾ることにした。筆者の前に数十年ぶりに帰って来た、空飛ぶ震電というわけだ。

そのときの箱に書いてあった震電の、英語表記は「Intercepter Fighter Shinden」。つまり、迎撃用の戦闘機ということ。震電は本土を空襲する米軍のB-29キラーとして開発された、帝国海軍の最後の切り札だったのだ。だが時すでに遅く、昭和20年6月に試作機が完成したものの8月には終戦を迎え、ついに実戦投入には間に合わなかった。ああ、ザンネーン! そこが〝幻の名機〟と言われる所以だが、もし間に合っていればどんな活躍をしたのか、気になる航空機ファンはいまも多いはずだ。

筆者が作ったプラモの震電はその後、筆者とともに九州に帰り、いまも部屋の片隅に飾られている。なんか、こいつとは離れ難いのだ。その震電が今回の新作ゴジラ映画で蘇り、国民の期待を背負って大空を舞うのだから、筆者的にはもう大感動というもの。とにかく、その躍動する姿がかっこいいのだ。この飛行機を、3DCGで復活させてくれた山崎監督には、何度でも感謝するしかないなあ。しかも聞くところによれば、映画撮影のため製作された震電の実物大模型が、福岡県の大刀洗平和記念館に現在、展示されているというではないか。これはもう、行くしかないだろう。いや、行きます。誰に止められようと、行かねばならんのだ!

2023年10月31日

私的ブームは「新撰組!」

いや~、すっかりハマってしまったなあ。まあ、ハマったといっても近所の池に落ちたのではなく、筆者が個人的に入れ込んでいるという意味だが。つまり、筆者はいま私的ブーム真っ最中というわけ。そのブームとは、ズバリ「新撰組」だ。といっても、政党の「れいわ新選組」などではない。幕末の京に血の雨を降らせた、正真正銘のあの新撰組だ。今ごろ何を言ってるんだ?と馬鹿にされそうだが、これまでそれほど興味のなかった新撰組が、筆者はこのところ面白くて仕方がない。

その私的ブームに火を点けたのは、YouTubeで東映が配信しているテレビドラマ『燃えよ剣』だ。このドラマは1970年、つまり今から53年前に東映が制作し、NET(現テレビ朝日)が毎週水曜日に放映していたもの。全26話のこの連続ドラマを今年になり、東映が第1話からYouTubeで順次配信してくれたおかげで、筆者は53年の時を超え、すっかりハマってしまったというわけだ。しかしこのドラマ、不覚にも知らなかったね。これまでテレビ・映画を問わず、新撰組のドラマを数々観てきたが、とにかくこのNET版がベストじゃなかろうか。

なんと言っても、主演の土方歳三を演じる栗塚旭が良い。クールで腕が立って、しかも多くを語らぬが内心は火のように燃えている──。そんなカッコいい男を、苦み走った二枚目の栗塚が見事に演じている。立ち居振る舞いも表情もまるで土方そのもので、まったく演技という感じがしないのだ。まさにハマリ役。筆者はこのドラマに触発され、司馬遼太郎の原作『燃えよ剣』も読んでいるが、そこに出てくる土方のイメージにピタリと重なる。岡田准一も上川隆也もいや役所広司だって、栗塚旭にはかなわない。思えばこれまで、この人の名前と顔しか知らなかった自分が、今更ながら恥ずかしいね。

レギュラーの脇役陣もまた、いずれも捨て難い。ただし、ズラリと名優が顔を揃えているわけではない。沖田総司役の島田順司や町医者役の左右田一平など、ほとんどが地味な中堅俳優といった人々で、原田左之助役の西田良や町人伝蔵役の小田部通麿などは、東映の悪役専門の俳優だ。だがいずれも、それぞれ独自の味を持つ実力派ばかり。昨今の人気タレントを寄せ集めたような、なんちゃって時代劇とは違い、ここではいぶし銀の演技力に裏打ちされた、本物の時代劇を見ることが出来るのだ。ある意味、時代劇職人の共演とでもいえそう。

だが、このドラマを名作たらしめているのは、やはり結束信二氏の脚本の力だろう。なにやら結束バンドと間違えそうな名前だが、このお方、全盛期の東映時代劇を支えた有名な脚本家らしい。全26話がそれぞれ一話完結ながら、全編を通して新撰組の結成から終焉までを、壮大な大河ドラマとして描いていく構成力は、並大抵のものではないはずだ。なにしろ毎回、涙あり笑いあり感動ありで飽きさせない。司馬遼太郎の原作ではアッサリ書いてあるエピソードも、この人の手にかかれば、たちまち濃厚な人間ドラマに生まれ変わる。しかも、話のどれもがウソくさくなく説得力がある。これは人間への深い洞察力に基づいた、結束氏の手練のワザなのだろう。

しかしそれにしても、新撰組はどうしてこうも日本人の心を惹き付けるのだろうか。むかしから映画でもテレビドラマでも、これほど繰り返し映像化されて来た時代劇は、他には赤穂浪士くらいしか見当たらない。筆者的にはどっちも好きだが、大きく違うのは赤穂浪士が主君の仇討ちというカタルシスで終わるのにくらべ、新撰組は悲劇的な結末を迎えるところだろう。まあ、赤穂浪士だって最後はみんな仲良く死ぬわけだが、それは大願成就した末の名誉の切腹。一方の新撰組は華々しい活躍の後、徐々に組織がバラバラとなり、最後の一人である土方歳三は、北の果てで壮烈な戦死を遂げる。

そう、新撰組の魅力は一世を風靡した剣客集団が、最後は花火のように散って行く、つまり〝滅びの美〟にあるのだ。考えてみれば、新撰組が京の都で会津藩預りの武闘組織として出発してから、箱館戦争で壊滅するまでわずか六年足らず。その間、「誠」の旗(なぜかカタールの国旗に似ているが)のもと一致結束し、京の治安維持のため鬼神のような活躍をする。つまり、倒幕派の浪士たちを斬って斬って斬りまくる。だがその栄光もつかの間、さすがの剣客集団も鳥羽伏見の戦いで倒幕軍の銃砲の前に惨敗し、以後は坂道を転げ落ちるように凋落して行く。ああ、はかないねえ…。

もとをただせば近藤勇も土方歳三も、武州・多摩郡の百姓の生まれだ。彼らが天然理心流の剣の修行を積み、やがては武士に憧れ江戸から京へと上がり、会津藩預りの新撰組として幕府のため、武士も顔負けの働きをするのだから、世の中は皮肉に出来ている。なにしろ長く続いた徳川の治世で、本物の武士はすっかり官僚・官吏化し、討幕軍の前には寝返る藩さえ続出するしまつ。そんな中、幕府にポイ捨てされようと最後まで戦い続けた新撰組は、ひときわ輝いて見えるのだろう。武士の世の掉尾を飾ったのが、百姓出身で剣一筋に生きた土方歳三だったところに、日本人は花火のような美しさを感じるというわけだ。

聞くところによれば、新撰組はアニメやゲームを通して外国人にも人気があるという。まあ、残された土方歳三の写真が、馬鹿にカッコいいというのもあるだろう。だが、映画『ラストサムライ』は、海外でも知られている。滅び行くものに殉じようとするサムライの魂は、きっと外国人の琴線にも触れるのかもしれないな。